“Pensieri” di Rossella Lentinio

La sera di sabato 23 luglio 2016 a Poggio Imperiale è stato presentato al pubblico, presso il Centro Polivalente di viale Vittorio Veneto n°50, il libro di poesie di Rossella Lentinio dal titolo “Pensieri”.

L’interessante manifestazione, organizzata dall’Associazione Poggio Circuito Creativo e dalle Edizioni del Poggio, è stata patrocinata dal Comune di Poggio Imperiale, il cui Sindaco Alfonso D’Aloiso presente alla serata ha espresso, oltre ai saluti di rito, i sentimenti di apprezzamento per tutte le iniziative culturali promosse in paese, grazie anche agli impulsi propositivi dell’Editore Peppino Tozzi.

Relatori dell’evento sono stati Giucar Marcone, giornalista, poeta e scrittore; Concetta Pinnelli, scrittrice; Lorenzo Bove, appassionato di tradizioni e storia locale. Sono poi seguiti gli interventi di Alfonso Chiaromonte, scrittore e ricercatore storico; Peppino Tozzi, Editore; Rossella Lentinio, autrice del libro. Nel corso della serata, mirabilmente condotta da Krita Koritari, sono state declamate alcune delle poesie tratte dal libro “Pensieri”, a cura di alcune delle componenti del centro culturale Poggio Circuito Creativo, con dei piacevoli intermezzi musicali offerti dal bravo Dino Vitale.

Qui di seguito, viene riportata la relazione svolta da Lorenzo Bove.

«Siamo qui riuniti stasera per la presentazione del secondo libro della nostra compaesana Rossella Lentinio; si tratta questa volta di una raccolta di sue poesie inedite, pubblicate dalle Edizioni del Poggio nella collana “Emozioni” diretta dal giornalista e scrittore Giucar Marcone.

Leggere le poesie di Rossella Lentinio è un po’ come perdersi nella contemplazione di un mare calmo e sereno, accarezzato da una lieve e piacevole brezza; è come passeggiare in verdi prati e soffermarsi ad ammirare le bellezze della natura pura e incontaminata; è come confondersi nell’infinito di un cielo stellato di una notte nitida e sgombra da qualsiasi nuvola.

La semplicità, la delicatezza e la purezza dei sentimenti che traspaiono dai suoi versi, palesano la potenza della sua forza interiore, mettendo in luce i suoi sentimenti più profondi, e l’amore in particolare.

L’amore nel suo significato più generale e l’amore come riferimento intimo e personale.

L’amore per il fratello che … “un destino avverso ha voluto che tu ci lasciassi troppo presto … Ora: quando guarderemo il cielo e conteremo le stelle, sapremo che tu sei una di loro che veglia su di noi e ci protegge. La più luminosa, la più vicina”, in “A Fabrizio”.

L’amore per il padre, anch’egli venuto a mancare successivamente, … “ricordi di vita spezzata”, in “Pensieri”.

L’amore per la madre … “Ti adoro stella che mi guidi nella mia vita”, in “Piccoli frammenti”.

L’amore per il fidanzato … “Sei tu il mio dono che dà alla mia vita un senso …”, in “Dedicata a te”.

L’amore per la natura, in “Se fossi un seme”, ove l’autrice spazia con la fantasia in un processo di metapsicosi , immaginando di poter trasmigrare in un altro corpo fisico … vegetale, animale o minerale che sia, reincarnandosi in un seme o in una farfalla od anche in un’onda del mare. E in queste sue nuove dimensioni, alimentata e sostenuta dalla forza dell’amore, compiere cose semplici e strabilianti al tempo stesso. Come seme … “tramutandomi in un bellissimo fiore, profumo della tua dolcissima essenza “; come farfalla … “volerei nell’aria limpida e serena, per posarmi su di te, su quel seme divenuto fiore”; come onda … “ti travolgerei nel mare del mio cuore”.

L’amore per la vita, il desiderio di farcela e di riuscire a raggiungere i traguardi ambiti, quasi per esorcizzare soggezioni di qualunque natura, rimuovere paure, superare le indecisioni … e provare a vincere. Ne troviamo tracce in diverse poesie: … “Se cadi rialzati, perché nulla è perduto e continua a proseguire: è la tua strada. La vita ti è vicina, combatti con coraggio, arriverai al bel miraggio, è la vittoria che ti viene ad abbracciare e a darti un altro dono per aver lottato e per aver raggiunto la tua vetta amata”, in “La vita”. Ed ancora … “Anche se a volte al timone di questa barca, mi soggiunge un po’ di paura, e la mia meta è ancora insicura. All’improvviso il mio cuor si rinfranca, e si accende in me la speranza, che questo navigare nel mare della vita, è forte gioir della mia riuscita”, in “Mare di vita”. Ed ancora … “Stella che sei lassù nei cieli … stammi vicino, rendi più facile il mio cammino, porta un messaggio a che ti ha creata e digli che la mia vita è più bella perché posso contare su di te”, in “La stella”. Nel commento a quest’ultima poesia, l’autrice sottolinea che “La stella rappresenta le speranze di ciascuno di noi di vedere realizzati i propri desideri e infine ringrazio Dio di aver creato questo astro luminoso”.

L’amore per la sua terra, per il suo amato paesello, Poggio Imperiale … “Il vento che accarezza queste tue colline estese, fa di te un dolce paese … La tua aria così salutare, fa di te un paese ideale …, in “A Poggio Imperiale”.

Ma le poesie di Rossella Lentinio spaziano pure su altre tematiche, anche se il filo conduttore rimane sempre l’amore, nel suo valore assoluto.

Vi è il ripudio della guerra e la pietà per le vittime innocenti … “Questa realtà non è per niente bella: perché c’è la guerra. Provo un immenso dolore che trafigge il mio cuore. E’ come una lama di coltello che mi s’impunta nel petto. Sono allibita per la morte di quel bambino … così fragile e piccolino. Come un germoglio appena fiorito e già caduto a terra appassito … “, in “La guerra”. Ed ancora … “Occhi di piccoli innocenti …sono piccoli angeli che piangono impauriti. I loro sogni infranti … per colpa di uomini prepotenti … quei bambini resteranno sempre nella nostra memoria”, in “Occhi innocenti”, dedicata alla strage dei bambini vittime del nazismo.

Vi è poi la donna: una lode a tutte le donne … “a volte capricciosa ma per i figli è disposta a far qualunque cosa”, in “La donna”.

Vi sono anche tre delle quattro stagioni: “Primavera”, un vero inno alla vita … “Tutto si rinnova, è come girare una pagina nuova, che ti incita a vivere”; “Estate” … “estate calorosa, che ci porti allegria e tanta simpatia”; “Inverno”, ove l’autrice evidenzia, nel suo commento, “il pessimismo della vita paragonato alla fredda stagione invernale”. Ma anche qui, a ben vedere, traspare – seppure in maniera molto velata – l’ottimismo della speranza. Infatti, laddove si narra che …“Nella folla c’è un vecchietto che soffre fame e freddo, senza tetto e senza amore. Quanto gelo avrà in fondo al suo cuore, il suo tempo se ne sta andando, vorrebbe qualcuno al suo fianco …”, emerge forte il desiderio e la speranza del vecchietto di vivere, di sentire il calore, l’affetto e l’amore di persone amiche … e poi, magari, lasciare questo mondo, a suo modo felice, contento ed appagato.

Vi è infine la solitudine, raccontata sulla scorta della propria esperienza personale in età adolescenziale: “Sono sola in una grande stanza, quello che mi manca è un’amica, di giochi e di vita, che mi incoraggi e che mi sappia amare, che mi tiri su di morale … , in “La solitudine”. Anche in questa occasione sembrano scorgersi sintomi di pessimismo, che vengono tuttavia smentiti poi, leggendo la poesia “Mamma”, scritta evidentemente molti anni dopo. Qui si rinvengono elementi che dimostrano che proprio quei suoi desideri sono stati pienamente esauditi da una persona a lei tanto cara, che oltre ad esserle madre è stata anche la sua vera amica del cuore, che l’ha sempre incoraggiata e amata, oltre a tirarla su di morale. Leggiamo insieme alcuni versi: “Tu sei l’unica, la sola, che mi sprona e mi incita ad andare avanti, a non arrestarmi mai dicendomi: dai che ce la farai. Abbiamo percorso strade ardue insieme, ti tenevo la mano ben stretta, sicura che mi avresti protetta, così è stato, qualsiasi ostacolo col tuo amore l’ho superato. Ti ammiro mamma, ti adoro”.

E, dunque, ancora “amore”, sempre “amore”, un rapporto duale basato su uno scambio emotivo generato dal bisogno fisiologico della gratificazione e dal bisogno dello scambio affettivo. E l’amore è davvero una forza e una energia che riesce a dare un senso profondo alla nostra vita.

A Rossella Lentinio gli auguri di un futuro raggiante sia sotto il profilo personale che per quanto attiene agli sviluppi professionali e, perché no, anche artistici, dopo la pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Un sogno megagalattico” e di quest’ultimo di poesie dal titolo “Pensieri”, che questa sera stiamo presentando.

Grazie e buona serata a tutti ».

I centocinque anni di zia Nannina …

Centocinque anni ben portati, molta lucidità e tanti ricordi della sua lunga vita da raccontare.

Giovanna Galullo, vedova Fusco, per tutti Nannina, è nata a Poggio Imperiale in provincia di Foggia il 24 giugno 1911 da Primiano Galullo e Primiana Bubici, e gode tuttora di discreta salute, pur nella considerazione di qualche inevitabile problema legato all’età avanzata.

Il giorno 24 giugno 2016, nella ricorrenza della festività di san Giovanni Battista, la zia Nannina festeggia il suo centocinquesimo compleanno, coincidente anche con il suo onomastico.

Attualmente è qui a Sesto San Giovanni, ospite della figlia Pompea Anna, e quindi abbiamo colto l’occasione per farle visita.

Ci ha accolto con molto piacere e, sorprendentemente, non solo ci ha subito riconosciuti, ma ha rievocato con noi i tempi andati, con molta lucidità, citando fatti, date, circostanze e nomi di persone delle quali faceva specifico riferimento.

Naturalmente si è parlato, per lo più, di ricordi comuni considerando, per un verso che le nostre famiglie abitavano nella stessa via De Cicco, ed erano dunque vicine di casa, e, per l’altro, che con la famiglia di mia moglie vi è anche un rapporto di parentela, in quanto il marito Nicola Placido Fusco era cugino di primo grado di mio suocero Michele Palmieri.

Zia Nannina andò sposa a 23 anni a Nicola Placido, che di anni ne aveva 24 in quanto nato il 5 ottobre 1910, e le nozze furono celebrate a Poggio Imperiale nella chiesa di san Placido Martire nell’ottobre del 1934.

Il suo abito nuziale venne confezionato dalla sarta poggioimperialese Vincenza Savino, che viene ricordata come un vero talento per l’epoca e che era circondata da molte ragazze apprendiste del paese, tra le quali mia suocera Elena Ciampa nata il 18 aprile 1916. E toccò proprio a lei, assieme con qualche altra ragazza, provvedere alla consegna del vestito alla sposa. Sembrerà banale, ma da quanto ci viene riferito, si trattava di un rito formale molto delicato ed importante, che la maestra di cucito affidava esclusivamente alle allieve più brave ed affidabili … rammentando loro che alla sposa bisognava dire: “ Augurij(e) e parauànt(e)”, che significava semplicemente : “auguri e dacci la mancia”.

Dal loro matrimonio nacquero cinque figli: Gina e Pompea Anna (gemelle) nel 1935, Matteo nel 1939, Primiano nel 1947 e Michele nel 1954.

Ci furono anni difficili, la guerra (il marito venne inviato in Libia, nel Nordafrica), i sacrifici, le privazioni, poi finalmente l’assunzione nelle Ferrovie dello stesso Nicola Placido e la sistemazione di tutta la famiglia a Cervaro nei pressi di Foggia, con alloggio in una casa cantoniera (casello ferroviario), e poi il trasferimento al Nord, a Cantù in provincia di Como.

E successivamente, dopo la pensione, il ritorno in paese, dove qualche tempo dopo, il 23 luglio 1984, Nicola Placido lasciò la sua vita terrena e dove le sue spoglie mortali riposano nel locale cimitero.

Sono ancora vivi in me i ricordi della mia fanciullezza trascorsa a Poggio Imperiale, e rammento i buoni e cordiali rapporti che intercorrevano tra le nostre famiglie e con gli altri vicini di casa; un clima sereno fondato sulla stima e la solidarietà. E i giochi e le marachelle con Primiano, che dei cinque figli è quasi mio coetaneo (io sono due anni più vecchio).

Ma ricordo con molto piacere anche il periodo in cui risiedevano a Cantù, quando ogni tanto andavamo con i miei suoceri a trovarli, e mi tornano ancora alla mente le “pizzate” che zia Nannina improvvisava nel loro orticello e la sua squisita e straordinaria ospitalità.

Nell’occasione della nostra recente visita alla zia Nannina, qui a Sesto San Giovanni, la figlia Pompea Anna ha voluto suggellare l’incontro offrendoci dei gustosissimi “poperati”, uno dei nostri tipici dolci paesani, da lei preparati appositamente; un segno tangibile del nostro comune attaccamento alle radici e alle tradizioni terranovesi, che assume particolare rilevanza proprio per la presenza della nostra ultracentenaria che incarna non solo le radici e le tradizioni, ma anche una buona parte della storia del nostro amato paesello.

I nostri più fervidi auguri alla cara zia Nannina, perché voglia compiacersi di continuare a farci gioire della sua presenza fra di noi per tutto il tempo che le verrà ancora concesso di godersi l’affetto di quanti le vogliono bene e le sono premurosamente vicini.

I pianeti della fortuna …“ ‘dduwenà a venture”

In genere, a Tarranòve, si diceva: “ ‘dduwenà a venture” (1), che alla lettera significa “indovinare la sorte”, predire il futuro. Nel termine ‘dduwenà (indovinare), che si legge ‘dduwnà, con la e muta, è presente la w (doppia v) che non appartiene all’alfabeto della lingua italiana, ma che è stata inserita volutamente per ricostruire la fonetica ovvero quel particolare suono del termine dialettale, non altrimenti possibile. Un simbolo fonetico è un segno convenzionale usato per significare la descrizione articolatoria di un suono, nonché una sua approssimata collocazione in determinate classi detti foni, dal momento che nessuno è in grado di riprodurre due volte lo stesso identico suono.

Ma veniamo a noi.

Tanti anni orsono, non era insolito vedere circolare in paese forestieri muniti di una gabbietta con un pappagallo dalle piume colorate e una cassetta piena zeppa di bigliettini di tonalità diverse.

Facevano il giro di tutte le strade, avvicinando le persone che incontravano e bussando ad ogni singola porta di casa, per offrire a tutti il loro speciale “servigio” (2).

Ed era un “servigio” che evidentemente doveva rendere a sufficienza, considerata la fatica che essi erano costretti ad affrontare, trasferendosi di paese in paese a piedi o con mezzi di fortuna.

In effetti, un po’ di superstizione è sempre aleggiata tra la gente, soprattutto tra le classi meno abbienti, e non solo; la differenza era nel fatto che le persone più colte e quelle con maggiori disponibilità non lo esternavano pubblicamente, così come non lo faceva il clero.

E, quindi, ognuno si fermava per strada o apriva il proprio uscio di casa per far entrare ed accogliere il forestiero di turno, che arrivava attrezzato con gabbia, pappagallo e cassetta.

Ma cosa c’era di tanto prezioso in quelle cassette?

E cosa c’era scritto in quei bigliettini colorati?

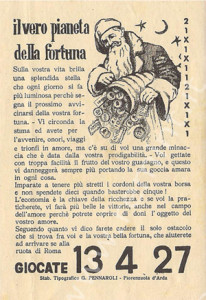

Alla singola richiesta, “u ‘dduwenatore”, il “divinatore” (3), l’indovina venture, chiedeva immediatamente all’interessato/a se fosse ammogliato/maritata e quindi apriva il cassetto dei bigliettini e subito dopo tirava su lo sportellino della gabbietta, solleticando il collo del pappagallo, il quale andava a pescare, a caso, uno dei tanti bigliettini variopinti, detti “pianeti della fortuna” (in dialetto: “a pianete”).

Erano momenti di indescrivibile esaltazione, che a volte sfociava in un vero e proprio fanatismo.

Per ciascuno/a veniva fuori una previsione che, a ben vedere, corrispondeva con le proprie aspettative e quindi i celibi e le nubili si sarebbero presto sposati, gli uomini sposati e le donne maritate avrebbero messo al mondo dei figli, i senza lavoro avrebbero presto trovato occupazione e chi versava in condizioni di disagio (economico od altro), presto avrebbe visto schiarirsi all’orizzonte la fine di tale situazione con l’arrivo di denaro e tanta buona salute.

Il tutto infarcito di proverbi, frasi fatte e numeri da giocare al Lotto, rispettando – alla grande – la scuola divinatoria dell’antica Sibilla: “andrai in guerra morirai non tornerai” (4).

E si pagava in denaro, ma anche in natura, offrendo olio, vino, salsicce, soppressate, ceci e fagioli secchi, olive sotto sale e in salamoia, fichi secchi normali o farciti con la mandorla, ma anche uova, pagnotte di pane e, a seconda delle stagioni e delle ricorrenze, taralli, tarallucci, poccellati, nevole, scarpelle, ed altro.

Un esempio di un bigliettino per “uomo” e “ammogliato”, di colore “arancione”:

“IL PIANETA vi dice il vero: “Se una cosa vi va male, un’altra subito dopo non mancherà di andare bene: Sapete quel proverbio che avverte: “Il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale”? Ebbene questo proverbio si addice magnificamente a voi! Se altri attualmente stanno in cima, verrà anche il vostro turno per arrivare in alto. Ricchezze, onori, amore, proprio tutto quello che volete, non mancherà al più presto possibile di venire incontro alla vostra persona… il vostro nobilissimo spirito dimenticherà i torti e le offese ricevute e colmerà di bene anche chi vi ha fatto coscientemente tanto e tanto male. Ciò sarà un altro vostro pregio, proprio come si legge nel Vangelo che “la migliore vendetta è il perdono”. LOTTO. Il 5 e il 21 fanno insieme un bell’ambo ma, uniti al 71 sono il terno miglior. TOTOCALCIO. In dose quasi uguale mettendo l’uno e il pari col due, ch’è più fatale, la scheda vincerà: 1 X 1 2 X 1 1 X 2 X 2 1 2”

I foglietti, che diventavano veri e propri cimeli storici, erano un po’ come gli almanacchi di “Barbanera”, ai quali la credenza popolare attribuiva poteri divinatori di grande rilievo:

Gli astri, il sole ed ogni sfera

Or misura Barbanera.

Per potere altrui predire

Tutto quel che ha da venire.

Filastrocca che appariva accanto al titolo dell’almanacco popolare.

Con qualche soldo o con una modesta regalia, il foglietto ti dava informazioni quasi esaustive sul tuo futuro, sulla tua nobiltà d’animo e sulle tue virtù, non solo, ma ti offriva pure ambate, terni e colonne vincenti per farti diventare ricco sfondato.

A Tarranòve, “i ‘dduwenature” (così si dice al plurale, mentre al singolare: “u ‘dduwenatore”) arrivavano con una certa frequenza; facevano puntualmente la loro ricomparsa soprattutto in occasione delle feste più importanti e stazionavano in piazza vicino all’ingresso della Chiesa di San Placido Martire o anche davanti ai bar, tentando di convincere giovanotti e ragazzi, con l’illusione che su quel fatidico foglietto, tirato fuori a metà dal pappagallo, c’era stampato il loro futuro e la loro fortuna. Tanto insistevano e tanto erano colorati e allettanti quegli arcani foglietti che alla fine il pappagallo, a comando, andava a beccare e a tirare fuori il bigliettino secondo l’età, il sesso e lo stato civile. E, con pochi spiccioli, venivano alimentate la speranza e l’illusione di un futuro roseo in tutti i campi: amore, ricchezza, lavoro.

Ma forse il trucco non è era poi così difficile da scoprire. I pappagalli erano ammaestrati e, a seconda del tipo di solletico che veniva praticato sotto il loro collo, essi andavano a beccare il foglietto nel reparto giusto (uomo, donna, celibe, nubile, ammogliato, maritata).

Anche a molti dei nostri compaesani del passato, così come accadeva in tanti altri luoghi di un tempo, è forse stata “indovinata la ventura” da uno di questi “foglietti- pianeti coloratissimi”, che è loro capitato di prendere dal becco di un pappagallo portato in giro in una gabbietta da qualche ‘dduwenatore di passaggio. Questi “foglietti” rappresentavano una sorta di miraggio rispetto alla meta cui le classi meno abbienti riservatamente aspiravano, e l’oracolo in essi racchiuso riusciva a mitigare le sofferenze e le privazioni, protraendo nel tempo la loro segreta speranza. Ai poveri e agli sfruttati, infatti, altro non restava che vedere realizzata la loro aspirazione al benessere e alla giustizia sociale solo attraverso la rappresentazione del sogno attraverso una illustrazione fantastica.

Note:

(1) Ventùra, termine arcaico per indicare sorte, destino; “sperare nella ventura”: sperare nella buona sorte, fortuna, ecc.

(2) Servigio, termine arcaico, per indicare un atto generoso e disinteressato con cui si opera a favore di persone, gruppi, istituzioni ( esempio: mi hai reso un grande servigio).

(3) Divinatore/trice, dal latino tardo “divinatōre(m)”, che, chi divina; indovino.

(4) Si tratta di un classico esempio divinatorio; un frase che, a seconda della collocazione della virgola, può dare significati diversi.

– 1° esempio: “Andrai in guerra, morirai, non tornerai” = vuol dire che il tizio morirà in guerra e non farà più ritorno a casa.

– 2° esempio: “Andrai in guerra, morirai non, tornerai = vuol dire che il tizio non morirà in guerra e che quindi tornerà a casa.

La Sibilla, tra i fumi dell’incenso nella semioscurità della sua grotta, farneticava, sentenziava, vaneggiava, diceva e non diceva ed ognuno traeva dall’oracolo considerazioni più o meno propizie. E, quindi, allorchè gli eventi si presentavano poi con effetti negativi, la colpa non era mai da attribuire alla Sibilla, ma al fatto che non erano stati in grado di interpretare l’oracolo.

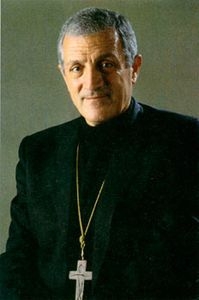

In ricordo di don Nannino … nel ventennale della sua dipartita!

Si terrà a Poggio Imperiale, nei prossimi giorni, un’interessante conferenza riguardante ” I beni culturali: ricchezze da tutelare”, nell’ambito del bicentenario dell’autonomia amministrativa del Comune di Poggio Imperiale (1816 – 2016), e per il ventennale della dipartita di Mons. Giovanni Giuliani Jr, alias Don Nannino (1996 – 2016); due importanti avvenimenti, per la nostra comunità. che ricorrono proprio quest’anno.

I beni culturali, come ben sappiamo, si dividono in beni materiali e in beni immateriali; un bene culturale si definisce materiale quando è fisicamente tangibile, come un’opera architettonica, un dipinto, una scultura e si definisce invece immateriale quando non è fisicamente tangibile, come una lingua o dialetto, una manifestazione del folklore o persino una ricetta culinaria. Il nostro amato e giovane paesello non ha la fortuna di possedere molti beni materiali, ma sicuramente è ricca di beni immateriali che bisogna ben custodire e valorizzare opportunamente. Il nostro dialetto, le nostre tradizioni, la nostra cucina e le tante altre (apparentemente) piccole cose che possono e devono essere tramandate ai posteri, perché ne abbiano memoria.

Il convegno avrà luogo giovedi 26 maggio 2016, alle ore 18,30, presso la sala teatro di via Oberdan, e toccherà principalmente i seguenti argomenti:

Palmira e Khaled Al Assad, l’Unesco e i Beni Culturali, il nostro Territorio e le Tradizioni consolidate, le Chiese di San Placido Martire e del Sacro Cuore, il Santuario di san Nazzario, il busto del Principe Placido Imperiale, i Parroci nativi di Poggio Imperiale: Don Giovanni Giuliani senior e Don Giovanni Giuliani junior (Don Nannino).

Dopo i saluti del Sindaco, Dott. Alfonso D’Aloiso, interverranno:

Antonietta Zangardi, Antonio Giacò, Rossella Gravina, Giuseppe Izzo, Stefania Cristino, Giusy Di Summa, Nicla Simeone, Titta Romano, Angela Chenet, Mara Romano, Luigi Cuccitto, Vincenzo Luigini, Luciana Bove, Maria Pia Abbatuantuoni.

La serata verrà allietata dai canti di Stefania Cristino, accompagnata da Primiano Schiavone, Gino Maselli, Primiano Schiavone, Dino Vitale e Luigi Maselli.

La manifestazione è stata organizzata dal Centro Territoriale Simposio Culturale di Poggio Imperiale, Comune di Poggio Imperiale, Club per l’Unesco di San Severo, Edizioni del Poggio ed Avis di Poggio Imperiale. Hanno collaborato all’organizzazione: Antonio Giacò, Peppino Tozzi e Nazario Mazzarella.

Io e mia moglie siamo stati cortesemente invitati all’incontro, che si rivelerà sicuramente piacevole e stimolante, dall’amica Antonietta Zangardi (coordinatrice ed animatrice del citato Centro Territoriale Simposio Culturale), ma non potremo purtroppo essere presenti sul posto per quella data. Tuttavia, non faremo mancare, anzi continueremo ad assicurare con ogni mezzo possibile il nostro contributo di testimonianza, soprattutto con riguardo all’esigenza di mantenere vive le nostre Tradizioni ed il legame con il nostro passato: veicoli indispensabili per proiettarci sicuri e coraggiosi verso il futuro, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Siamo molto orgogliosi e ci riteniamo davvero fortunati per quell’esperienza di vita vissuta nella nostra fanciullezza e prima giovinezza a Poggio Imperiale, tra famiglia, parenti, amici, asilo dalle Suore Sacramentine, Scuola, Azione Cattolica, Don Giovanni Giuliani, il vecchio parroco, e Don Nannino, il giovane e illuminato sacerdote, che molto hanno concorso alla nostra formazione.

E l’occasione della ricorrenza del ventesimo anniversario della prematura morte di Don Nannino (26 luglio 1996), mi spinge a spendere qualche parola per ricordare questo insigne concittadino poggioimperialese che ha lasciato un vuoto incolmabile e un ricordo indelebile.

Ma cominciamo prima da suo zio, Don Giuannine.

Affiorano ancora alla mia mente i ricordi delle “adunanze” nel vecchio “circolo”, a lato della Chiesa del Sacro Cuore, tenute da Don Giovanni senior (Don Giuannìne), il nostro parroco di allora, e le tante messe che ho “servito”, non solo nella due Chiese del paese, ma anche al Santuario di San Nazzario, la domenica mattina, prestissimo e, quando occorreva, anche al Cimitero. A San Nazzario ci si andava con una autovettura “giardinetta” di colore giallo, che riportava su entrambi gli sportelli la reclame della “Pasta Ghigi”, gentilmente messa a disposizione da Vituccio Lorizio, e guidata da Micheluccio Cristino. Il Santuario era presenziato da un “eremita” (l’ultimo fu Michele, detto “Battalone”), che viveva in un pagliaio adiacente alla Chiesa e coltivava un orticello nelle vicinanze. Ho memoria anche di qualche “pancotto” frugale preparato dall’eremita e consumato in loco. Alla messa, celebrata all’alba della domenica mattina, partecipavano per lo più famiglie di contadini che abitavano nelle masserie della zona, originari di San Nicandro, Apricena, Lesina e Poggio Imperiale.

Don Giovanni, sebbene mostrasse un temperamento rigoroso e la mano pesante, soprattutto con i ragazzi più discoli, si rivelava profondamente caritatevole e benevolo, non solo con i ragazzi, ma con tutti i suoi parrocchiani, i quali ricambiavano con profonda devozione. Fu un innovatore, per l’epoca, e molteplici furono le iniziative avviate in paese, sia per la cura delle anime e sia per la formazione giovanile oltre che per le opere di assistenza alle persone più bisognose.

Spesso, la sera dopo cena, egli si recava a casa della mia famiglia, mostrandosi molto disincantato nell’ascoltarmi mentre gli rileggevo i miei componimenti scolastici; apprezzava (diceva lui) la profondità dei sentimenti e la semplicità con cui esprimevo le mie sensazioni, concludendo sempre con il solito ritornello: “Lo dobbiamo fare prete questo ragazzo”. E si compiaceva frequentemente con i miei genitori nel mentre gustava fino in fondo il suo mezzo sigaro toscano, che doveva essere rigorosamente biondo e morbido. E, questo, io lo sapevo molto bene perché quando mi recavo dal tabaccaio (Lazzare Picchione) per acquistarglielo, dovevo dire proprio così: “Biondo e morbido”.

Ma non mi feci prete! Quando passò da casa mia Don Giuseppe Stoico del Seminario Vescovile di San Severo, accompagnato dallo stesso Don Giovanni, per interrogarmi circa le mie reali intenzioni di intraprendere gli studi presso il Seminario, mi dimostrai esitante, confessando poi riservatamente a mia madre che non mi andava di farlo perché i preti non possono sposarsi.

Riguardo con commozione una mia vecchia foto dell’asilo, un po’ ingiallita, che ritrae i bambini (maschietti e femminucce) con i loro grembiulini bianchi; si tratta del primo asilo del dopoguerra di Poggio Imperiale, nell’anno 1949, voluto proprio dal nostro Don Giuannìne. In quella nuvola bianca di grembiulini ci sono anch’io, a quattro anni, con Fernando, Antonio, Luigi, Pina, Evelina, Elisa, Tonino, e tanti altri bambini con i quali ho condiviso giochi, merende, gite e comunque una parte importante della mia vita. Mentre, tra il candore dei grembiulini, spiccano i volti premurosi delle care e amate Suore Sacramentine, nei loro tradizionali abiti religiosi scuri; quelle suore che rappresentano la mia forza e quella dei miei compagni di un tempo, in quanto testimonianza della formazione di base dei futuri uomini e delle future donne di Poggio Imperiale, ai quali esse hanno saputo fornire le sicurezze necessarie per affrontare la vita, superando ogni paura e timore dell’incerto. Ma un’altra figura importante emerge nella foto, ed è quella del nostro parroco del tempo: Don Giovanni Giuliani senior, Don Giuannìne, il quale ancor prima del nipote Don Nannino – che ha poi rappresentato il nostro vero punto di riferimento formativo in età giovanile – ci ha guidati fino agli anni della nostra prima adolescenza, inculcandoci i principi fondamentali, non solo religiosi, ma anche etici e morali. Si tratta di quel Rev.do Giuliani, nominato nella seduta del Consiglio Comunale di Poggio Imperiale del 14 ottobre 1920, come Alfonso Chiaromonte rievoca nel suo recente libro “Na zènne de Tarranòve”, Edizioni del Poggio, 2016, presentato a Poggio Imperiale il 16 aprile scorso a cura del locale “Poggio Circuito Creativo”, sempre nell’ambito della ricorrenza del bicentenario dell’autonomia amministrativa del nostro Comune, e del quale sono l’autore della “Presentazione”.

E ricordo, poi, l’ordinazione sacerdotale del giovane Don Nannino (Don Giovanni Giuliani Junior, nipote del vecchio parroco) nella Cattedrale di San Severo e la sua prima messa solenne celebrata a Poggio Imperiale nella Chiesa Matrice di San Placido Martire. Avevo all’epoca dieci anni e sono stato presente (e dunque testimone oculare) ad entrambe le celebrazioni. Grande fu l’entusiasmo per tutta la popolazione ed un nuovo vento di cultura sociale, oltre che religiosa, cominciò ad aleggiare di riflesso anche in paese, poichè Don Nannino si proponeva – tra le tante altre sue aspirazioni – di avvicinare il cattolicesimo alla cultura corrente, interessandosi al mondo del lavoro, che in quegli anni cominciava ad essere scosso dai primi problemi sociali e contrasti di classe. La sua sede di prima assegnazione fu San Severo, fino a quando non subentrò allo zio, nel 1977, come parroco di Poggio Imperiale; ma la sua presenza nel paesello natio fu continua ed ininterrotta anche in tutto il periodo precedente, tenuto anche conto dell’età avanzata di Don Giovanni senior.

Don Nannino era giovane, colto ed estremamente carismatico e tante furono le iniziative da lui intraprese, alle quali noi giovani della GIAC (Gioventù Italiana Azione Cattolica) partecipammo sempre con impegno e abnegazione, donandoci serenamente per il bene comune della nostra collettività. Il vento nuovo aveva portato entusiasmo, partecipazione, novità, condivisione e spirito di appartenenza. E rammento i ritiri spirituali presso il Convento di Stignano; il Campo Estivo Diocesano di Castelnuovo della Daunia; le Lotterie a premi e le recite per finanziare attività benefiche; i lavori (anche manuali) di realizzazione della nuova sede della GIAC; le attività di natura benefico/commerciale in occasione della festività presso il Santuario di San Nazzario; le adunanze del sabato pomeriggio alla GIAC (con Don Nannino il livello di approfondimento delle tematiche trattate era divenuto molto più intenso … forse perché noi ragazzi eravamo nel frattempo cresciuti); i riti e le cerimonie religiose, i cori, i canti e la Commissione Festa Patronale. Il Triduo Pasquale, il canto dei Salmi e le prediche dai balconi, addobbati con le coperte di seta lungo il percorso della Via Crucis cittadina, che Don Nannino assegnava per ogni “stazione” a ciascuno di noi, e l’ansia e la trepidazione di quei momenti, generate dal fatto di dover parlare dal balcone alla folla che seguiva mestamente la processione (si trattava in verità di recitare a memoria un testo predisposto preventivamente da Don Nannino).

Il nostro grande maestro non è stato solamente parroco di Poggio Imperiale, ma ha ricoperto cariche importanti anche nell’ambito della Diocesi di San Severo.

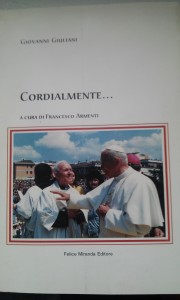

“Mons. Giovanni Giuliani Jr, Poggio Imperiale 25 agosto 1931 – 26 luglio 1996, Sacerdote dal 10 luglio 1955, Parroco di Poggio Imperiale dal 1977. Licenziato in Teologia, Dottore in Giurisprudenza, dal 1976 ha esercitato anche la professione di Avvocato Rotale. Assistente Generale dell’Azione Cattolica, Direttore e docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di San Severo e nelle scuole statali, Vicario per la Pastorale. Notevole fu il suo impegno a favore dei poveri: Direttore della Caritas Diocesana, Assistente della comunità per tossicodipendenti di don Gelmini e Assistente volontario nelle carceri di San Severo. Il suo impegno pastorale ha mirato alla valorizzazione della Dottrina Sociale della Chiesa, alla creazione di un laicato responsabile e consapevole secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. Ha tenuto numerose conferenze, ha collaborato con riviste e periodici” (Biografia tratta dal libro “ Giovanni Giuliani, Cordialmente …” a cura di Francesco Armenti, Felice Miranda Editore, 1997).

Don Nannino curava anche la rubrica “La voce di don Giuliani” sul “Corriere di San Severo”; una finestra aperta sul mondo che gli consentiva di mantenere un contatto diretto con i lettori, ai quali egli prodigava eloquentemente consigli, attraverso puntuali risposte alle tante domande, quesiti, interrogativi che gli venivano posti intorno alle tematiche più disparate.

Il libro “Giovanni Giuliani, Cordialmente …” rappresenta, per l’appunto, la raccolta di alcuni di quegli articoli pubblicati nel periodo che va dal 1988 al 1996, e che può ben rappresentare una sorta di testamento spirituale che egli ha voluto lasciarci.

Don Nannino fu, a mio avvivo, tra coloro che erano convinti che la fede cristiana trova il suo momento critico e decisivo nella lettura dei segni del tempo e nell’impegno a risolverli e realizzarli. Penso che per un cristiano la storia non debba essere una pagina inerte e amorfa, ma fermentata da indicazione e da germogli sempre nuovi. Questa visione della storia è sicuramente conforme allo spirito del Vangelo. E, nel leggere i suoi scritti, attraverso le risposte ai lettori, si colgono infatti le sensazioni della novità – che nulla ha a che vedere con la modernità indotta dalla cultura dominante del momento – ma di quella novità in cui si fa strada l’esigenza dell’uomo di salvare se stesso e di realizzarsi secondo misure di pienezza; quella che si afferma attraverso la comunicazione dei valori e mediante la prolificazione della libertà.

Il mondo stava cambiando e molti dei valori fondanti della società, che era entrata in una crisi profonda, erano stati messi in discussione. E’ un dato di fatto che giustizia e ingiustizia, solidarietà ed egoismo, verità e falsità, amore e odio fanno parte dell’uomo da quando è apparso sulla terra, ma mentre un tempo il divario tra ciò che era bene e ciò che era male, poteva non destare rischi di gravi e insormontabili squilibri sociali, successivamente esso si è notevolmente ampliato, creando tensioni e dando origine ad una nuova domanda: la domanda di fiducia e di credibilità nelle istituzioni, ma soprattutto nelle persone che le compongono e nei valori di cui sono portatori. In altri termini domanda di cambiamento culturale.

Don Nannino “Era sicuramente un leader, serio, volitivo. Mente con molti interessi, trovava soprattutto nel campo giuridico il luogo dove meglio esprimeva le sue doti” (+ Cesare Bonicelli, Presentazione, “Giovanni Giuliani … Cordialmente …”, libro citato).

Ed ancora, “I suoi meriti sono noti, ma uno in particolare mi ha sempre suggestionato: quello di decantare ogni ibrida situazione, di semplificare tutti i problemi che i suoi tanti lettori gli ponevano trasmettendo ricchezza di umanità e a chi avanzava dubbi deponeva nel suo cuore il seme della fiducia e della speranza … quel che ci ha dato e ci ha lasciato è più dello stesso destino che nella afosa estate ce lo ha strappato. Le persone che amiamo non le perdiamo” (Vito Nacci, Il ricordo di Vito Nacci, “Giovanni Giuliani … Cordialmente …”, libro citato).

E, nonostante siano trascorsi 20 anni dalla sua scomparsa, le sue parole e i suoi pensieri risultano ancora di un’attualità incredibile, ragione per cui nel leggere oggi per la prima volta il suddetto libro di Francesco Armenti a lui dedicato, od anche solo nel rileggerlo, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a problematiche dei giorni nostri … come se il tempo non fosse mai trascorso.

Don Nannino con il papa Giovanni Paolo II

Don Nannino con il papa Giovanni Paolo II

in visita a San Severo, il 25 maggio 1987

(dalla copertina del libro, Giovanni Giuliani, Cordialmente …)

Una visita al M A T di San Severo

Il MAT, acronimo di Museo Alto Tavoliere, è il museo civico della città di San Severo, in quanto ubicato presso quella città della Puglia, ma in realtà esso ha una valenza molto più ampia, rappresentando tutta l’estensione del territorio dell’Alto Tavoliere e delle sue relative comunità.

Io sono nato a Poggio Imperiale, un comune situato a pochi chilometri a nord di San Severo e vivo a Milano, pur mantenendo molto forti i legami con la mia terra di origine, fatti soprattutto di ricordi legati alle tradizioni, alla storia, ma anche agli usi, ai suoi costumi e non di meno ai suoi sapori e ai suoi profumi.

Un museo come quello dell’Alto Tavoliere di San Severo, che parla proprio della nostra storia, delle nostre origini, non poteva quindi lasciarci indifferenti. E, qualche settimana fa, approfittando della nostra permanenza a Poggio Imperiale in occasione del periodo pasquale, io e mia moglie abbiamo colto l’occasione per una visita attenta ed oculata, con l’impeccabile e molto apprezzata guida della D.ssa Gioseana Diomede, e grazie alla disponibilità della Direttrice del museo, D.ssa Elena Antonacci.

Una visita davvero interessante, sia sotto il profilo della qualità e della quantità dei reperti messi in mostra, sia per quanto attiene all’organizzazione museale vera e propria (sale, vetrine, collocazioni, descrizioni, illuminazione, ecc.).

Qui di seguito, riporto ora alcune informazioni di carattere generale relative al Museo dell’Alto Tavoliere.

Il MAT è stato istituito nel 1989 nelle sale di un monastero di origine settecentesca – ricostruito sui ruderi di un precedente cenobio francescano fondato nel 1232 e distrutto dal terremoto del 1627 – noto anche come Palazzo San Francesco, mentre l’attuale allestimento museale è stato inaugurato il 4 aprile 2009. In età napoleonica il monastero fu soppresso e il palazzo fu adibito a caserma. Nel 1813 fu trasformato in orfanotrofio e dal 1989 è sede della Biblioteca comunale “Alessandro Minuziano”, dell’Archivio storico comunale e del Museo civico.

Una lapide del 1888 ricorda la strage che il colera provocò a San Severo nel 1865 e la solidarietà dimostrata nell’occasione dall’intera popolazione italiana; parte delle donazioni pervenute vennero devolute a favore del suddetto orfanotrofio.

Testualmente:

La strage orrenda

che il colera menò

l’anno 1865

di questi cittadini

commosse

dalle Alpi all’estrema Sicilia

le città d’Italia

che inviarono copiosi soccorsi

di biancheria cibarie danari

onde avanzarono al bisogno

settantuno migliajo di Lire

dalle autorità cedute

a questo orfanotrofio

che a perpetua memoria

scrive, nel marmo

l’atto dell’italica fraternità

1888

La collezione archeologica

Nel museo sono conservati reperti, provenienti da donazioni e da recuperi effettuati dalla sede locale dell’Archeoclub d’Italia, che coprono un arco temporale che va dalla preistoria al periodo medievale. L’esposizione è organizzata in base alle epoche storiche, in modo da creare dei percorsi che rendano comprensibili le fasi evolutive della civilizzazione degli antichi abitanti della Daunia, con particolare attenzione ai reperti ritrovati a San Severo e nelle zone circostanti.

Il periodo più antico di cui il museo conserva reperti è il Paleolitico inferiore (800.000-100.000 anni fa) rappresentato dalle amigdale (bifacciali, a forma di mandorla, lavorate su entrambi i lati) di tecnica acheuleana evoluta provenienti dal Gargano (località Mannarelle). Nel Paleolitico medio (90.000-35.000 anni fa) e Paleolitico superiore (35.000-10.000 anni fa) grazie al perfezionamento delle tecniche si ottengono strumenti sempre più sofisticati. Al Neolitico (6.000-3.000 a.C.) appartengono frammenti di ceramica impressa, incisa e dipinta.

A Guadone, località nei pressi di San Severo, sono venute alla luce testimonianze talmente significative da rivelare quanto importante fosse il Tavoliere in questa fase. L’età del ferro è documentata da vasi di impasto lucido di tradizione della prima età, e vasi dipinti con decorazione geometrica. Molti vasi in stile geometrico daunio (IX-VI secolo a.C.) provengono da tombe scavate nell’attuale area urbana sanseverese e dimostrano la presenza di piccoli villaggi di agricoltori o contadini e pastori dauni, che solo nel IV-III secolo subiscono l’influenza culturale della Magna Grecia.

I reperti dell’età ellenistica rappresentano la parte più cospicua della collezione museale e provengono in massima parte dagli scavi di masseria Casone e di Pedincone. Di Casone, sito abbandonato nel corso del III secolo a.C., sono i corredi di settantaquattro tombe scavate tra il 1970 e il 1971. La necropoli era costituita da tombe a grotticella con pianta variabile (tondeggiante, ovale, semiovoidale o squadrata). L’ingresso alle grotticelle era un semplice pozzetto o un corridoio a piano inclinato. All’interno della grotticella si trovavano generalmente i resti di un solo individuo, più raramente di due o tre. Accanto al defunto, posto in posizione rannicchiata su un fianco, venivano sistemati oggetti personali, ornamenti e vasi (ceramica acroma e da fuoco, ceramica a fasce e di stile misto, ceramica a vernice nera, ceramica di Gnathia e vasi a figure rosse). Alle ceramiche si aggiungevano oggetti di ornamento personale (collane di pasta vitrea, fibule di ferro e bronzo, cuspidi, giavellotti e cinturoni in lamina di bronzo).

Da Pedincone, invece, provengono i corredi di cinque tombe, tra le prime a cassa con rivestimenti di lastre litiche di cui si ha notizia nel territorio di San Severo. Tra i reperti rinvenuti in questa località spiccano un cinturone in lamina di bronzo, una kylix a vernice nera con decorazione floreale sovradipinta in rosso, una coppetta biansata decorata con cuori e palmette su fondo rosso, nonché uno specchio bronzeo con coperchio a cerniera decorato con motivi geometrici punteggiati.

L’epoca romana, infine, è documentata da lucerne di età imperiale, recipienti di vetro, resti di vasi di ceramica rossa sigillata recanti il bollo col nome del fabbricante e anfore da trasporto vinarie.

Pinacoteca, quadreria e servizi

Il Museo ospita, inoltre, la Pinacoteca Luigi Schingo, una collezione di dipinti d’età moderna e fornisce servizi didattico-culturali rivolti alle scuole e ai singoli visitatori. In particolare, i laboratori didattici – suddivisi in quattro macro-aree: archeologia, storia e arte, scienze e antropologia, ambiente – sono lo strumento principale con cui il Museo si propone al mondo della scuola, un modo pratico e concreto – basato sulla didattica dell’imparare giocando – per avvicinarsi alle realtà espositive e apprenderne i contenuti attraverso la sperimentazione, lasciando molto spazio alla manualità.

Il 18 aprile 2015, presso il MAT, è stato inaugurato SPLASH! Archivio ‘Andrea Pazienza’, un centro di documentazione dedicato al celebre artista di origini sanseveresi, contenente fumetti, albi, cataloghi di mostre, articoli giornalistici, tesi di laurea, materiale multimediale, accessibile liberamente dagli utenti.

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera: https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dell’Alto_Tavoliere

Bibliografia

Trame di storia. Un racconto al museo, Guida alle collezioni archeologiche del Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, a cura di Elena Antonacci, Foggia, Claudio Grenzi Editore, 2009.

Foto: Lorenzo Bove

Uomo e Galantuomo

Tarranòve si fa teatro: una buona parte della comunità del piccolo borgo di Poggio Imperiale si mobilita per assistere, nelle tre serate di programmazione di venerdi 8, sabato 9 e domenica 10 aprile 2016, alla commedia di Eduardo De Filippo “Uomo e Galantuomo”, messa in scena dalla “Compagnia Teatrale Terranovese”.

Un successo straordinario, che conferma e va a rafforzare la bravura di questa compagine artistica locale, già peraltro dimostrata in occasione di precedenti rappresentazioni, anch’esse vertenti su opere Eduardiane.

Ho avuto questa volta l’opportunità di assistere personalmente, con mia moglie, alla serata di sabato 9 aprile, e devo convenire con quanti, già in occasione di precedenti recite avevano espresso giudizi lusinghieri nei confronti dei nostri bravissimi compaesani, tra cui spicca un eccezionale Mimmo Romano, che si cala nei panni del grande Eduardo con impegno e professionalità artistica non indifferenti.

E, questo, senza trascurare naturalmente tutti gli altri componenti della Compagnia, che hanno saputo ben compenetrarsi nei rispettivi ruoli , dimostrando altresì un buon livello di affiatamento tra di loro; condizione indispensabile per fornire all’azione e quindi allo spettacolo, nel suo insieme, il ritmo giusto.

Bravi, bravi veramente!

Riporto, qui di seguito, i personaggi e gli interpreti che si sono cimentati nelle tre serate presso la Sala Teatro di via Oberdan di Poggio Imperiale.

Personaggi Interpreti

Don Gennaro Mimmo Romano

Don Alberto De Stefano Vincenzo Ferrelli

Bice Concetta Abbatantuoni

Don Carlo Tolentano Costantino Iadarola

Viola Antonietta Bove

Fiorenza Stefania Cristino

Attilio Matteo Gravina

Vincenzino Matteo Di Nunzio

Salvatore Luigi Cuccitto

Matilde Maria Gallo

Ninetta Federica Fratino

Assunta Ilenia Alfano

Delegato di Polizia Biagio Liggieri

Agente De Gennaro Dino Vitale

Suggeritrice Anna Maria Izzo

Presentatrici Mara Romano e Anna Maria Izzo

Na zénne de Tarranòve

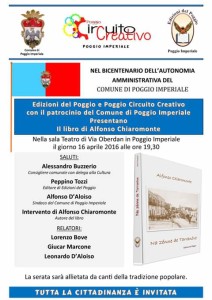

Nel Bicentenario dell’autonomia amministrativa del Comune di Poggio Imperiale, le Edizioni del Poggio e Poggio Circuito Creativo, con il patrocinio del Comune di Poggio Imperiale, presentano un nuovo libro di Alfonso Chiaromonte, il cui titolo è “Na zénne de Tarranòve”.

La manifestazione

avrà luogo il giorno 16 aprile 2016 alle ore 19,30

presso la sala Teatro di via Oberdan di Poggio Imperiale

L’intervento dell’autore Alfonso Chiaromonte

sarà preceduto dai saluti del Sindaco Alfonso D’Aloiso

e dal Consigliere comunale con delega alla Cultura Alessandro Buzzerio

Seguiranno gli interventi dei relatori

Lorenzo Bove

Giucar Marcone

Leonardo D’Aloiso

La serata sarà allietata dai canti della tradizione popolare

Alfonso Chiaromonte ha scritto un nuovo libro sul nostro amato paesello, Poggio Imperiale ovvero Tarranòve per i più affezionati; un libro che aggiunge nuovi elementi di conoscenza riguardo alla nostra storia e al nostro passato, con particolare attenzione all’autonomia amministrativa del novello borgo denominato Tarranòve, di cui proprio quest’anno ricorre il bicentenario.

Ma Alfonso non si limita a fornirci esclusivamente informazioni storiche, date e riferimenti ufficiali, egli ci accompagna in un percorso fantastico, e a volte surreale, che ci consente di entrare nelle case, nelle scuole, nelle botteghe artigianali di un tempo, per scoprire come viveva la povera gente, ma anche chi poteva permettersi qualche agio in più.

“Molti nostri concittadini si sono impegnati nel raccontare la storia del nostro piccolo paese, le sue tradizioni, la sua cultura … – scrive Alfonso D’Aloiso nelle sue note di presentazione del libro – … Alfonso Chiaromonte, in questi anni ha prodotto una quantità di scritti notevole interessandosi di tutti gli aspetti della vita paesana, senza trascurare gli aspetti religiosi … In quest’ultimo lavoro del Chiaromonte, ben si fondono due elementi distintivi e caratterizzanti dell’intera opera: la ricerca storiografica e l’attenzione alla lingua parlata, con la piacevole riproposizione di aspetti di vita quotidiana con tutto il loro bagaglio di tradizione che resterà così fissata nella memoria di quanti hanno vissuto il proprio paese dal secolo scorso ai giorni nostri e che rappresenterà sicuro punto di riferimento per le giovani generazioni desiderose di conoscere le proprie radici per poterne mantenere intatto il legame. Un’opera completa sotto ogni aspetto”.

“Na zénne de Tarranòve”, che alla lettera significa: “Un piccolo angolo di Poggio Imperiale”, è da considerare una semplice indicazione che l’autore ha inteso fornire al lettore, al quale – piuttosto che un titolo aulico, solenne e ricercato – ha preferito offrire l’opportunità di vagare facilmente con la propria mente, il proprio pensiero, la propria fantasia, verso orizzonti inviolati, consentendogli così di ritagliarsi margini di interpretazione e di interesse più consoni alle proprie sensazioni:

Quest’ultimo impegno di Alfonso aggiunge un nuovo tassello alla ricerca storica e dei costumi di Poggio Imperiale, contribuendo a conservare e a sviluppare l’amore per la conoscenza e la diffusione della memoria del nostro passato, patrimonio indispensabile soprattutto per le nuove generazioni.

Le Donne: un Dono o un Danno!

Il Centro Studi Territoriale – Simposio Culturale – Poggio Imperiale affronta e dibatte, nei prossimi giorni, nella sua seconda Conferenza – evento del 2° anno di studio 2016, un argomento al quale è stato dato un titolo all’apparenza curioso, ma che merita invece la massima attenzione sia da parte delle donne, con riferimento in particolare alle più giovani, sia da parte degli uomini di ogni età, condizione e classe sociale, fede religiosa, orientamento politico e quant’altro.

“ Le Donne: un Dono o un Danno!”, questo il titolo del convegno che si terrà mercoledi 16 marzo 2016 alle ore 18,30, presso la Sala multifunzionale (ex palestra) di via Oberdan in Poggio Imperiale (Foggia).

Un tema di grande attualità e degno della massima considerazione, non solo perché banalmente non più di qualche giorno fa è stata celebrata in tutto il mondo la ricorrenza dell’8 marzo, dedicata proprio alla “Festa della Donna”, ma soprattutto per la sentita esigenza di mantenere sulla materia un dibattito sempre acceso, evitando così di limitarsi esclusivamente ai formalismi e ai semplici rituali dell’8 marzo.

La Donna, sempre e comunque … per trecentosessantacinque giorni l’anno, anni bisestili compresi!

Ricorre proprio oggi, 10 marzo 2016, il 70° anniversario del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 1946, con il quale è stato consentito alle donne italiane di poter esercitare il proprio diritto di voto e di potersi candidare e quindi di essere elette; diritti prima riconosciuti esclusivamente agli uomini.

La carissima Antonietta Zangardi, coordinatrice del Centro Culturale, ci ha cortesemente invitati a partecipare all’evento, tuttavia io e mia moglie non potremo essere presenti a Poggio Imperiale per quella data.

Saremo però presenti con il nostro spirito di condivisione delle tematiche poste all’attenzione della popolazione del nostro amato paesello, che ci auguriamo partecipi numerosa alla manifestazione, con un grosso “in bocca al lupo” ai relatori:

Antonietta Zangardi, Rossella Gravina, Giuseppe Izzo, Stefania Cristino, Nicla Simeone, Giusy Di Summa, Titta Romano, Mara Romano, Angela Chenet, Luigi Cuccitto, Luciana Bove, Vincenzo Luigini.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Poggio di Poggio Imperiale, Le “Edizioni del Poggio” e la locale Associazione Avis.

Il Sindaco Dott. Alfonso D’Aloiso porgerà i saluti dell’amministrazione comunale, nell’ambito della ricorrenza del “Bicentenario dell’Autonomia Amministrativa del Comune”, i cui festeggiamenti si estenderanno per tutta la durata dell’anno corrente.

La serata sarà allietata dalla musica di Primiano Schiavone, Gino Maselli, Primiano Schiavone, Luigi Maselli, Dino Vitale, e dalla voce di Stefania Cristino.

La Direzione Tecnica è affidata ad Antonio Giacò, Peppino Tozzi, Nazario Mazzarella.

La singolarità dei numeri … raccontata da un vecchio brontolone!

Si è appena concluso il Festival di Sanremo e, sulla base “dei numeri”, si stanno già facendo programmi per il prossimo anno e, dunque, ancora Carlo Conti, perché “cavallo vincente non si cambia”. Onestamente, non ho seguito (o meglio: non ho avuto nè la voglia nè la pazienza di seguire) per cinque serate di seguito una esibizione dell’effimero, patinata da grande rappresentazione artistica. Denaro pubblico che si spende e si spande, quando c’è gente che non riesce a far quadrare i conti (quelli con la “c” minuscola che nulla hanno a che vedere con le “C” maiuscole di Carlo Conti) della propria famiglia ed arrivare a fine mese. E in questi giorni si sta parlando di mettere mano anche alle pensioni di reversibilità … siamo davvero arrivati alla frutta.

I numeri che contano oggi, a quanto pare, sono solo quelli dell’audience televisiva; una formula che viene applicata comunemente, ad ogni pie’ sospinto, non solo alla programmazione televisiva in genere, ma che sta invadendo i campi più svariati della vita quotidiana del cittadino. Un vero rischio di invasione di campo. Anche perché, a ben vedere, dietro questo moderno strumento (di conta delle pecore), in realtà si potrebbe celare un insidioso, subdolo e ingannevole marchingegno manovrato ad arte da mani e menti … che la sanno lunga … al solo scopo di incidere sulle scelte, i gusti, gli orientamenti della gente. E non stiamo qui mica a parlare solo della “Nutella”, come direbbe il Crozza/Bersani.

I numeri, sempre i numeri!

Mi aveva sempre incuriosito il perché dei francesi indicassero il numero 80 con “quatre-vingts”, che tradotto in lingua italiana significa “quattro volte venti”, circostanza più unica che rara nei sistemi di numerazione correnti nel mondo. L’avevo chiesto in più occasioni anche direttamente a qualche francese, per i quali è così naturale pronunciare il loro “quatre-vingts”, senza poi parlare del “quatre-vingt-dix” (quattro volte venti e dieci, per indicare 90), senza riuscire tuttavia ad ottenere una risposta convincente o che, per lo meno, mi fornisse una qualche indicazione plausibile.

Trovai in seguito riscontro nella storia dell’origine dei numeri, che mi offrì l’illuminazione necessaria per capire, e fu così che il rebus venne immediatamente risolto, scoprendo in maniera semplice e a dir poco scontata che si trattava di una cosa naturale risalente … al tempo dei tempi!

Molto semplice: la numerazione francese è rimasta influenzata da quella celtica ove i conteggi erano “a venti” e, dunque, la Francia conserva il modo di indicare i numeri di quell’antica popolazione (quatre-vingts, quattro volte venti).

Si potrebbe azzardare l’ipotesi che il metodo del contare sia nato per caso ed in maniera del tutto naturale. Il nostro sistema di numerazione, che usiamo abitualmente, è quello decimale, vale a dire che noi contiamo e scriviamo i numeri per decine, ma non tutti i popoli adottano o hanno sempre adottato lo stesso metodo.

Esistono correnti di pensiero secondo cui l’uomo primitivo, per contare, potrebbe essersi servito di parti del proprio corpo e, in particolare, delle mani e delle relative dita. Tutti abbiamo sperimentato che il modo più naturale di contare è quello di chiudere una mano a pugno e quindi sollevare un dito per volta in corrispondenza di ogni oggetto dell’insieme che si vuol contare (magari con qualche piccola differenza: noi, ad esempio, cominciamo dal pollice e poi man mano scendiamo verso l’indice, il medio e così via, mentre negli Stati Uniti cominciano dal mignolo e salgono poi verso l’anulare, il medio, ecc.). Dette convinzioni si basano anche sul fatto che presso alcune popolazioni si riscontrano conteggi e registrazioni dei numeri basati sulle dita di una sola mano (sistema di numerazione «quinario»), o sulle venti dita complessive delle mani e dei piedi (sistema di numerazione «vigesimale»). La numerazione celtica era una numerazione a “base venti” e i francesi, a quanto pare, conservano tale modo di indicare alcuni dei loro numeri. Esistono comunque altre basi di numerazione che non derivano dall’anatomia del corpo umano, ma dall’astronomia, come le numerazioni per dozzine o per sessantine, che si usano ad esempio quando si conteggia il tempo, dove, come tutti sappiamo, sessanta secondi sono un minuto e sessanta minuti un’ora e dove un giorno consta di ventiquattro ore ed un anno di dodici mesi.

Ricordo, da ragazzo, che al mio paese di origine (Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, detto anche “Tarranòve”) le uova venivano vendute per “coppie”: una coppia = 1 [dàmme ‘na cocchij-a-d’òve]; i volatili per “pariglie”, costituite da 2 uccelli (tarragnòle, sturne, ecc.) cadauna: una pariglia = 1 [dal fr. pareille, pari, uguale, coppia di cose uguali e da qui sparigliare, per dire scompaginare]; molti prodotti (fichi d’india, uova, fazzoletti, strofinacci, bicchieri, ecc.) per “dozzina”, costituita da 12 pezzi: una dozzina = 1 [per indicare 6 pezzi suoleva dirsi ½ dozzina mentre, per 24 pezzi, 2 dozzine, ecc.]; altra merce, soprattutto alimentare, per “quinti”, corrispondenti a 200 grammi (oggi ragioniamo invece per “etti”, corrispondenti a 100 grammi): un quinto = 1 [e, così, si chiedevano “mèze quinde, ‘nu quinde, duije quinde”, ecc. di acciughe salate, mortadella, ecc.].

Il mondo dei numeri è così variegato, ma certamente indispensabile per l’umanità, che ha cominciato a contare sin dai suoi primordi, per necessità di sopravvivenza prima e per dare un senso concreto alla propria esistenza nel prosieguo del tempo. Misurare il tempo della notte e dell’oscurità che incuteva paura, fino al sorgere del nuovo giorno, e poi misurare il giorno per calcolare il tempo di luce a disposizione prima di poter trovare un rifugio sicuro per la notte successiva. Misurare le distanze e prendere conoscenza dei pesi, intendere le misure delle altezze e delle profondità e intuire il passare del tempo e degli anni della vita fino alla morte.

L’importanza dei numeri: di quelli grandi, ma anche di quelli piccoli.

Forse però col tempo l’uomo ha cominciato a dare maggiore rilievo ai grandi numeri, alle statistiche, alle cifre con tanti zeri, a guisa che un fatto diviene suscettibile di attenzione collettiva solo se riguarda la pluralità dei consociati, trascurando i piccoli numeri, i singoli eventi della quotidianità, che non di meno maggiormente attengono alla sensibilità delle persone.

E, allora, ecco che un anziano resta solo e abbandonato e viene trovato morto in casa dopo settimane (o anche mesi) senza che qualcuno si sia minimamente preoccupato di cercarlo, mentre in televisione e sui giornali si parla di cani e gatti abbandonati e dell’esigenza di legiferare adeguatamente al riguardo, condannando pesantemente i soggetti che si rendono artefici di siffatte nefandezze, pur riconoscendo – s’intende – a favore di questi e di tutti gli animali in genere il sacrosanto diritto di assoluta tutela.

Ma di tanti altri episodi si potrebbe far cenno, senza tuttavia voler minimamente enfatizzare i fenomeni né promuovere crociate di sorta.

In tempo di pace e in tempo di guerra le cose non cambiano, i grandi numeri la fanno sempre da padrone: è così, punto e basta.

Eroi per caso!

Addirittura i processi – altro esempio – si svolgono nei “talk show” televisivi dove ognuno degli intervenuti può dire liberamente la sua (e ognuno cerca, non di rado, di spararla sempre più grossa pur di mettersi in mostra, ma anche per incrementare l’audience e far quindi piacere allo sponsor di turno), sulla base delle proprie sensazioni ed in barba ai principi che regolano la materia di cui si sta discutendo, con il rischio di manipolare ed orientare in tal modo l’opinione pubblica attraverso quel potente mezzo di diffusione che è la televisione, fatta esclusivamente di grandi numeri. Ed è così che anche le sentenze sembrano, a volte, emesse sulla scia di processi indiziari, senza prove certe e riscontri oggettivi, forse per tener conto anche della “tendenza” che si è andata formando nel corso delle trasmissioni televisive (tipo: Porta a porta, Quarto grado, ecc.).

Compi una “buona azione” da libro Cuore … morendo magari affogato nel mentre tenti di salvare uno sconosciuto che si è tuffato in acqua, durante le tue vacanze estive, oppure spiaccicato sulle strisce pedonali nel mentre aiuti una vecchina ad attraversare la strada: ordinaria amministrazione!

Hai trucidato, in complicità con il tuo ragazzo i tuoi genitori, oppure hai barbaramente ammazzato il tuo bambino … diventi subito un’eroina da prima pagina, e tutti sono autorizzati a parlarne e ad esprimere la loro opinione al riguardo, da competente in materia ma anche da meno competente. E, così, anche i gravi problemi che attanagliano giornalmente la vita del cittadino, con riguardo all’economia, la politica, la sanità e quant’altro, passano in second’ordine, con la buona pace di tutti.

Il mondo è solo un insieme di gabbie, piccole e grandi, non c’è altra dinamica che quella del potere degli uni sugli altri e l’unica legge è quella della forza (e, dunque, dei numeri … anche in gergo solitamente si dice:” il tizio ha i numeri per farcela” oppure “il caio non ha i numeri ….”).

E se provassimo invece ad agire inseguendo il buon senso e non solo il consenso, ritornando magari a dire “pane al pane e vino al vino”?

Troppo complicato: sarebbe come privare le cose della loro dimensione, conseguenza delle tendenze, modi di vedere e di pensare del momento, originata soprattutto dall’uso dei numeri (audience, consensi, statistiche, ecc.). In tal caso, si dovrebbe poi dire, ad esempio, che i cosiddetti “saldi di fine stagione” rappresentano semplicemente una colossale truffa per il consumatore ed un modo subdolo per i commercianti per riesumare i loro fondi di magazzino, con ricarichi ingiustificati sui prezzi? Che molti dei cibi “spazzatura” che ci vengono proposti (e propinati) sono dannosi per la salute? Che la Sanità pubblica, i Lavori pubblici, la Pubblica Amministrazione, la Magistratura, la politica in genere … bla, bla, bla…?

La pubblicità, in tutti i sensi e in tutti i campi, è l’anima del commercio … anche quando si mente spudoratamente!

Come sarebbe bello, invece, interagire con il proprio prossimo sempre con la sola “forza della verità”, estendendo il concetto a tutte le manifestazioni di vita quotidiana. Una meravigliosa e chiara “forza del dialogo sincero” fondato sulla “verità”, cercando di dire come stanno veramente le cose nella realtà, ammettendo non solo i propri errori, quando si sbaglia, ma anche la propria superficialità o parzialità nei giudizi espressi o nella comprensione dei problemi, laddove si continuano invece ad enfatizzare posizioni esasperate, per esclusivo tornaconto personale, di casta, di partito, anche quando tali punti di vista si palesano del tutto incoerenti e inconsistenti.

Ricordandosi sempre, comunque, che dire la verità non è affatto un segno di debolezza.

Foto: numeri (da Internet)

Foto: saldi (da Internet)

Siviglia … uno stupendo gioiello andaluso!

Un viaggio in Andalusia per immergersi nel fascino di Siviglia, la sua capitale, rappresenta un’esperienza davvero unica. Un’atmosfera che infonde nel visitatore, proveniente da qualunque parte del mondo, un senso di incanto in ogni stagione dell’anno, considerato anche il clima favorevole che la sua posizione geografica le consente di godere. Cosa che abbiamo potuto personalmente constatare anche noi, nei giorni scorsi, in pieno gennaio. Anch’io e mia moglie abbiamo voluto vivere questa esperienza, per scoprire lo splendore dell’architettura mudjéar (1) che si respira in tutta la città, passeggiare a piedi lungo le rive del Guadalquivir e godere anche della migliore vista del panorama dal punto più alto della Torre Giralda (indiscutibile simbolo di Siviglia, con la salita di quasi 98 metri di altezza). Visitare le opere emblematiche del patrimonio storico e artistico andaluso e rimanere impressionati per la bellezza gotica-mudéjar plasmata nei cortili dei Reales Alcazares, e stupirsi per le insuperabili dimensioni della Cattedrale di Santa Maria della Sede (entrambe le costruzioni sono state dichiarate Patrimonio delll’Umanità dall’UNESCO). E, poi, perdersi tra le stradine e i cortili del centro del Barrio di Santa Cruz, antico quartiere ebraico dove viveva la seconda comunità ebrea più grande di Spagna.

Il Guadalquivir – dall’arabo “al-wadi al-kibir”, che significa fiume grande – attraversa tutta l’Andalusia con i suoi oltre 700 km di lunghezza e collega Siviglia con l’Oceano Atlantico; sorgono lungo le sue rive numerose costruzioni che testimoniano epoche passate, quando in prossimità degli approdi di questo magnifico corso d’acqua si costituirono centri di interessi che trasformarono Siviglia in un punto strategico di vitale importanza per il Nuovo Mondo (la Torre dell’Oro, presumibilmente venne così chiamata perché custodiva i carichi di oro provenienti dai paesi oltreoceano). Era qui, nel porto di Siviglia, che le navi mercantili attraccavano con i loro carichi di oro, argento, tabacco, e altri oggetti preziosi e ricercati. Mentre nel monastero di Santa Maria de las cuevas, situato in una piccola isola sul Guadalquivir conosciuta come la isola dela Cartuja, Cristoforo Colombo pianificò il suo viaggio attraverso l’Oceano in cerca delle Indie (… e si imbattè invece nelle Americhe). Ma ancora oggi mantiene il suo fascino: una rilassante gita in battello sul Guadalquivir od anche una crociera, rappresentano non solo delle interessanti attrazioni turistiche, ma consentono di respirare la storia di Siviglia da una prospettiva suggestiva, lasciandosi trasportare sulle sue acque sotto i preziosi ponti di questa città unica e inimitabile.

Siviglia, per la meraviglia del suo territorio, può essere considerata uno dei centri artistici, culturali, economici e sociali più rilevanti di tutta la Spagna. Essa è piena di un fascino solare, estroso e vivace; innamorarsi di questa calda ed accogliente città è facile, grazie ai suoi scorci, i colori che tingono le sue maestose architetture al tramonto e la sua tradizione gastronomica dai sapori decisi, sfiziosi e gustosissimi.

Il cuore della città di Siviglia palpita di storia, di passato ancora vivo, di atmosfere sospese nel tempo che la rendono un vero e proprio gioiello andaluso. Conoscere una città significa entrare nel suo spirito, nelle sue tradizioni, cogliere l’essenza del suo popolo, assaggiarne il sapore ed immergersi nelle sue molteplici e variegate sfumature, a partire dal cibo. Siviglia è flamenco, tapas, corrida, feste, tutto ciò che incarna l’essenza della Spagna. Scoprire gli antichi quartieri con le loro stradine strette, la tranquillità dei parchi e l’allegria della gente che si rivela soprattutto durante le feste per le quali la capitale andalusa è famosa. Siviglia custodisce un patrimonio architettonico di grande valore.

La leggenda vuole che sia stata fondata da Ercole, così come è scritto su una delle porte di ingresso alla città: “Ercole mi edificò, Cesare mi cinse di mura e il re santo mi conquistò”. Secondo la tradizione la città fu fondata dalla popolazione dei Tartassi verso il XIII secolo a.C. e successivamente occupata dai Fenici e dai Cartaginesi. I Romani la chiamarono Hispalis e fondarono nelle sue vicinanze la città di Italica nel 206, di cui restano solo rovine. Ad Italica nacquero due dei più grandi Imperatori romani: Traiano e Adriano. Questi due nuclei conobbero epoche di grande splendore e nel 45 a.C. Giulio Cesare concesse a Hispalis il rango di colonia romana facendone una delle città più importanti della Spagna. Nel 712 fu conquistata dagli Arabi, che le diedero il nome di Ishbīliya, dal quale deriva il nome attuale. Fu successivamente la capitale di uno dei Regni di Taifa (2) più potenti. Splendida la civiltà araba, non solo per gli aspetti artistici, ma sotto tutti gli aspetti culturali. A Siviglia visse Ibn al-Awwam, che fu il più grande agronomo di quell’epoca. I cristiani riconquistarono la città nel 1248 durante il regno di Fernando III di Castiglia. Papa Clemente X, nel 1671, canonizzò Ferdinando III, noto come il “re delle tre religioni”, primo re spagnolo elevato alla gloria degli altari, inumato nella Catedral de Santa María de la Sede, la Cattedrale di Siviglia, in cui lo stile gotico e quello rinascimentale si uniscono nel più imponente monumento del mondo cristiano, dopo la Basilica di San Pietro di Roma. È costituita da cinque navate interne, in stile gotico, e da due cappelle, la Cappella Reale e la Cappella Maggiore. La prima è sovrastata da una cupola rinascimentale; la seconda custodisce dipinti che ritraggono scene della vita di Cristo e della Vergine. La Cattedrale è sorta nel luogo in cui prima si ergeva la Moschea Mayor, abbattuta nel XV secolo, e dell’antica costruzione conserva solo la Giralda (l’originario Minareto) e alcuni resti del Patio de los Narajos; essa custodisce i resti mortali dell’insigne navigatore italiano Cristoforo Colombo. Oltre alla Cattedrale, altrettanto degni di rilievo sono il Palazzo Arcivescovile e il Convento dell’Incarnazione.

La Giralda, emblema della capitale andalusa, è la torre campanaria della Cattedrale: un monumento alto ben 98 metri che rispecchia in pieno lo stile degli Almohadi (3), rigidi in materia religiosa e nemici del lusso, nell’unire all’imponenza monumentale una raffinata semplicità. La Giralda deve il suo nome alla statua della Fede (detta appunto Giraldillo) che la sovrasta e che gira su sé stessa in base alla direzione del vento. Dall’interno della Cattedrale è possibile accedere attraverso un percorso elicoidale, senza scalini, in vetta alla torre dalla quale poter ammirare tutta la città dall’alto.

I Reales Alcazares (Palazzi Reali) sono i monumenti più imponenti di Siviglia. Caratteristica di questi edifici è la mescolanza di stili e delle decorazioni, che vanno dall’islamico al neoclassico. L’Alcazàr, antica fortezza araba, è un grande esempio dell’architettura mudéjar con saloni, patii e giardini che creano un’affascinante combinazione di colori. Accanto all’Alcazar sorge il Palazzo di Carlos V che custodisce un’importante collezione di arazzi raffiguranti la conquista di Tunisi da parte del re. Dal Palazzo si può accedere direttamente ai Giardini dell’Alcazar in cui lo stile arabo ha unito forme rinascimentali a forme romaniche. Spettacolare!

In Plaza del Triunfo, ospitato in un edifico del XVI secolo progettato da Juan de Herrera e che originariamente accoglieva la Borsa delle Merci di Siviglia, si trova l’ Archivio delle Indie, il principale archivio riguardante la dominazione spagnola in America che permette di ripercorrere la storia delle relazioni con le colonie. Allo stabile, a pianta quadrata con un ampio cortile centrale, vennero aggiunti il secondo piano e la Croce del Giuramento nel XVII secolo e cento anni dopo, nel 1785, quando fu scelto da re Carlos III come sede dell’archivio, furono realizzate altre opere come la nuova decorazione della scala principale. Le pareti esterne sono ritmicamente modulate da pilastri di bassorilievo. Nell’archivio sono conservate oltre 80 milioni di pagine di documenti originali ordinati in 9 chilometri lineari sugli scaffali e coprono più di tre secoli di storia. La documentazione è organizzata in 16 sezioni, dal 1480 al 1898 con l’ultima sezione comprendente 6 mila 379 elementi tra mappe e piani.

A nord della Cattedrale si trova il centro della città, ricco di piccole strade e di bellissime piazze. In questa zona si trovano numerosi negozi di artigianato e alcune strade, come la bella Avenida de la Costitucion, sono completamente pedonalizzate. El Centro de Sevilla è la zona della città in cui è possibile osservare incredibili opere d’arte, visitare el Museo de Arte, sostare ai tavolini all’aperto dei locali a Plaza de San Francisco o a Plaza del Salvador, ammirare il Ayuntamiento de Sevilla, il municipio, con i suoi decori rinascimentali, ma anche (un po’ più il là) l’esotico Parque de Maria Luisa e Plaza de España, due delle principali attrazioni di questa zona. Dal XVI secolo Plaza de San Francisco, grazie al suo mercato e anche agli storici roghi dell’Inquisizione, è stato il centro vitale di Siviglia. Dalla piazza si diramano Calle Sierpes e Calle Tetuan/Velazquez, le strade (anch’esse pedonalizzate) dello shopping di Siviglia. Tra le due strade si trova la Capilla de San José, famosa per i suoi meravigliosi decori barocchi del settecento e lungo Calle Sierpes è possibile ammirare il Palacio de la Condesa de Lebrija, che conserva una preziosa collezione di opere d’arte araba, barocca e spagnola, appartenuta alla nobile archeologa Dona Regla Manjon. Nell’antica piazza del foro romano di Hispalis e della principale moschea di Ishbilya, sorge Plaza Salvador con la grande chiesa barocca Parroquia del Salvador, seconda come imponenza solo alla Cattedrale, della cui visita si rimane davvero incantati per la ricchezza e la bellezza delle opere custodite, unitamente all’antico patio della chiesa dove si trovano anche antiche colonne romane. Nella piazza si trovano alcuni dei bar più alla moda di Siviglia … e soprattutto un ristorantino tipico andaluso dove abbiamo gustato una “paella” a dir poco straordinaria!

La “Torre del Oro” è un’antica torre di guardia lungo la riva sinistra del fiume Guadalquivir, vicino a Plaza de Toros Maestranza. E’ alta di 36 metri e deve il suo nome forse ad una antica copertura di tegole dorate o alla luminosità dei suoi muri dovuta ad una miscela di malta di calce e paglia, ed è formata da tre corpi: il primo corpo dodecagonale è stato costruito tra il 1220 e il 1221 per ordine del governatore almohade di Siviglia; il secondo corpo, anch’esso dodecagonale, è stato costruito nel XIV secolo; e il terzo corpo cilindrico sormontato da una cupola e costruito nel 1760. La “Torre del Oro” ospita il Museo Navale di Siviglia dove si trovano modellini, carte di navigazione, bussole e varia documentazione antica.

Il quartiere ebraico di Siviglia, il Barrio de Santa Cruz, è un insieme di piccole e pittoresche strade e piazzette alberate (tanti alberi di aranci) ed è il luogo ideale per una bella passeggiata e per dei momenti di relax. La piazza principale è Plaza de Santa Cruz, è famosa per la sua croce centrale, realizzata del 1692 in ferro battuto. Nel barrio si trovano anche Plaza Dona Elvira e l’Hospital de los Venerables Sacerdotes, al cui interno sono ospitate magnifiche opere di Valdes Leal e di Pedros Roldan. Le case imbiancate a calce, buonissimi tapas bar, i cortili dei palazzi con i loro cancelli in ferro rendono questo barrio incredibilmente suggestivo. Molto bella Callejon del Agua, una stretta stradina ombreggiata che segue le mura del giardino di Alcazar e prende il nome da un corso d’acqua che correva lungo la parte superiore del muro.

Plaza de Toros de la Real Maestranza è uno dei monumenti più rappresentativi del settecento di Siviglia e incarna la passione spagnola per la corrida e i tori. Le visite guidate permettono di ammirare l’interno dell’arena, compresa l’infermeria per i primi soccorsi ai toreri, e il museo dedicato alle storiche corride qui svolte.

Infine, Metropol Parasol: si tratta di un progetto urbano di riqualificazione di Plaza de la Encarnacion, divenuto una delle icone moderne della città. Questa imponente costruzione si trova nel centro della capitale andalusa ed è realizzata con 6 enormi coperture lignee a graticcio collegate fra loro, con un rivestimento in poliuretano. Progettata dall’architetto tedesco Jurgen Mayer, che si è ispirato al Museo Guggenhein di Bilbao, è conosciuta anche come Las Setas, i funghi. Il Metropol Parasol esprime innovazione nella forma e nella funzione in un modo eccezionale. Inaugurato nel 2011, dopo ben sei anni di lavori, questo nuovo centro urbano contemporaneo comprende un museo archeologico interrato, dove è possibile ammirare le rovine romane e moresche venute alla luce durante i lavori di costruzione, un mercato, diversi ristoranti e un ampio spazio ombreggiato open-air al primo piano. Inoltre, la struttura comprende un grande mirador, una terrazza panoramica da dove godere di una splendida vista sulla città.

Nel 1929 Siviglia fu sede dell’Esposizione Ibero-americana e nel 1992 dell’Esposizione Universale. La Plaza de España è il monumento che resta dell’esposizione del 1929, mentre della Expo ‘92 restano gran parte delle installazioni che sono state riconvertite nel parco tematico dell’Isola Magica e il monumentale ponte sul fiume Guadalquivir, opera dell’architetto Santiago Calatrava.

La visita di Siviglia non può definirsi completa senza essersi prima immersi nel clima del flamenco, l’arte per la quale tutta l’Andalusia è conosciuta nel mondo. Una passione, quella del ballo flamenco, che gli andalusi hanno nel sangue e che li rende, a giusta ragione, davvero esclusivi. Siviglia offre l’opportunità di visitare alcuni suoi musei del ballo del flamenco, ma anche di assistere ad autentici spettacoli di flamenco che avvincono letteralmente lo spettatore in un’atmosfera magica. In diversi locali vi è la possibilità di assistere allo spettacolo nel mentre si degusta una cena o si consumano appetitose tapas.

_________________