Tarranòve, pane e pemmedòre e arija bbòne!

“Poggio Imperiale, pane e pomodoro e aria buona”, questa è la traduzione alla lettera dell’antico detto dialettale.

Un’aria buona che è anche sinonimo di longevità … e i “risultati” sono garantiti al cento per cento.

Infatti una nostra compaesana, Maria Giuseppa Robucci, ha recentemente festeggiato il suo 107° compleanno, seguita a ruota da un altro compaesano, Giuseppe Nista, che ha compiuto 101 anni.

Alla lista dei centenari si è ora aggiunta anche Lucia Anzivino che ha compiuto proprio oggi, 19 giugno, i suoi 100 anni e tra pochi giorni, il 24 giugno prossimo per la precisione, Giovanna Galullo ne compirà 99.

Un secolo … cento anni ben portati; i nostri ultracentenari e gli aspiranti tali sono tutti lucidissimi, allegri e simpaticissimi: testimoni della qualità della vita che il contesto ambientale nel suo insieme offre.

Con ben quattro centenari su circa 2800 abitanti, Poggio Imperiale può vantare sicuramente un ambizioso primato in provincia di Foggia e forse anche a livello nazionale, nel rapporto longevità/popolazione residente.

I centenari di Poggio Imperiale festeggiano i cento anni di Lucia Anzivino (19 giugno 2010)

Da sinistra: Giuseppe Nista (anni 101), Lucia Anzivino (anni 100), Maria Giuseppa Robucci (anni 107) e Giovanna Galullo (anni 99)

Sullo sfondo: Il Vice Sindaco Alberto Caccavo (con fascia tricolore), l’Assessore ai servizi sociali Michela Fina e l’Assessore alla cultura Antonio Mazzarella.

Dal libro

“Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche”

Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse

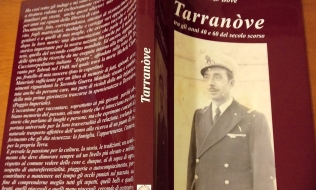

di Lorenzo Bove

Edizioni DEL POGGIO

2008

“Tarranòve, pane e pemmedòre e arija bbòne”

Traduzione (alla lettera): Poggio Imperiale, pane e pomodoro e aria buona.

Significato: Un invito a prendere le cose per il giusto verso e senza eccessivo affanno.

Origine: In effetti l’antico detto voleva proprio invitare alla distensione e alla serenità che solo un piccolo borgo sviluppatosi alla sommità di una collinetta (poggio) immersa in una vegetazione lussureggiante poteva offrire. Una collinetta dalla quale si riesce, da una parte, a scrutare il mare con le isole Tremiti in lontananza e il promontorio del Gargano e, dall’altra, il subappennino dauno fino alle montagne del vicino Molise. Aria buona, quindi, e cibi semplici e genuini rappresentati da una semplice fetta di pane pugliese, frutto del grano coltivato in queste floride campagne, accompagnata dai rossi e squisiti pomodori tarnuèse conditi con un olio extravergine di oliva paesano la cui fragranza non ha eguali.

Pena di morte: una storia infinita!

Negli Usa, un condannato a morte fucilato dal plotone di esecuzione.

Condannato a morte per aver ucciso due persone nel 1985, Ronnie Lee Gardner, 49 anni, ha preferito il plotone d’esecuzione all’iniezione letale.

L’esecuzione è avvenuta il 18 giugno scorso nella prigione statale di Draper, alle porte del capoluogo dello Utah, Salt Lake City

Lo Utah è l’unico stato Usa che mantiene questa possibilità: le esecuzioni con arma da fuoco sono state sì abolite nel 2004, ma i condannati a morte prima di tale data conservano il diritto di scegliere tra questo metodo e l’iniezione letale.

Ronnie Lee Gardner è stato dichiarato morto a mezzanotte e 20 ora locale (le ore 8.20 italiane).

Il plotone d’esecuzione ha fatto fuoco all’unisono con i fucili Winchester caricati con una cartuccia da caccia grossa ciascuno.

Un membro del plotone, scelto a caso e a sua insaputa tra i cinque uomini del plotone, aveva il fucile caricato a salve: una consuetudine fatta per lasciare a tutti i membri del plotone il dubbio di essere stati realmente responsabili dell’uccisione.

Lo Utah è uno degli stati degli Usa che offre la fucilazione come opzione alternativa all’iniezione letale, e Gardner l’aveva scelta lo scorso 23 aprile.

È stata la prima fucilazione negli Usa negli ultimi 14 anni e la terza negli ultimi 33.

Gardner uccise prima un barista durante un litigio e poi, dopo alcuni mesi, un magistrato, Michael Burdell, durante un tentativo di evasione dall’aula del processo. I familiari di quest’ultimo, che era contrario alla pena capitale, si sono opposti all’esecuzione di Gardner.

Sui giornali italiani

“Il Messaggero” di sabato 19 giugno 2010

Rubrica “Di Primavera”

di Maurizio Costanzo

“Più volte in questi anni abbiamo espresso la nostra assoluta avversità alla pena di morte. Ieri abbiamo letto in una agenzia questo titolo: “Pena di morte: Usa, torna la fucilazione”. Voi sapete che alcuni Stati americani al di là di qualunque pressione dell’opinione pubblica mondiale, hanno mantenuto la pena di morte, vuoi con la iniezione letale oppure con la sedia elettrica e adesso un’altra possibilità: la fucilazione. Uccidere è comunque un crimine, che lo faccia lo Stato o che lo faccia un delinquente”.

“La Stampa” di sabato 19 giugno 2010

“Ma l’ergastolo non è peggio della pena di morte?”

di Ferdinando Camon

“E’ stato ucciso mediante fucilazione un detenuto dello Utah condannato a morte nel 1985 per duplice omicidio. L’esecuzione solleva nel pubblico americano un’ondata di soddisfazione, riassumibile nel motto: “Meglio tardi che mai”. Tutti sentono la morte come una pena più grave dell’ergastolo. La morte è la vera pena, spietata e totale, l’ergastolo è una mezza grazia. Eppure gira in questi giorni per il mondo un film bellissimo, premio Oscar 2010 come miglior film straniero, imperniato proprio su questo problema: il protagonista vuol far condannare chi ha ucciso la sua donna, ci riesce, gli danno l’ergastolo, ma purtroppo, diventa un collaboratore della polizia (siamo in Argentina con i militari al potere), e ben presto esce, libero, protetto, armato. Che fare? Il protagonista ha una sola scappatoia: farsi giustizia da sé. E come? Ammazzandolo? Potrebbe: lo cattura, lo porta in campagna, passa un treno sferragliante, gli punta una pistola alla testa, spara”.

“Il Giornale” di sabato 19 giugno 2010

"Il ritorno del plotone di esecuzione negli Usa. La fucilazione? La barbarie più onesta"

di Giordano Bruno Guerri

“Sono contrario alla pena di morte per almeno tre buoni motivi. 1) I cittadini e lo Stato non possono e non debbono mettersi sullo stesso piano di un assassino, applicando la selvaggia e primitiva legge del taglione; non è con la violenza che si risolvono i problemi sociali. 2) L’ergastolo – ovvero passare il resto della vita chiusi in una cella – mi sembra una pena se possibile ancora peggiore della morte; ma questa è una sensazione personale. 3) Non è una sensazione personale, invece, che spesso si siano condannati degli innocenti: un errore che non si può correre, in nessun caso. Finita la premessa indispensabile, l’argomento da dibattere è la decisione di Ronnie Lee Gardner, pluriassassino di 49 anni (oltre 25 trascorsi in carcere), che all’iniezione letale ha preferito il plotone d’esecuzione, come consentivano le leggi dell’Utah. A molti è sembrata un’ulteriore barbarie. Io dico – ribadita la mia contrarietà alla condanna capitale – che è un segno di civiltà. Se è civile consentire a un condannato di scegliere l’ultima cena, è ultracivile consentirgli un’alternativa al modo in cui gli verrà somministrata la morte: pensare il contrario significa mettersi sullo stesso piano di chi, di fronte a un assassino efferato, sostiene «io gli farei questo e quest’altro», elencando le torture più tremende. In questo caso la scelta era fra l’iniezione letale e la fucilazione. «Iniezione letale», che passa per il metodo più civile, vuol dire iniettare nel sangue del condannato un misto di barbiturici, agenti chimici paralizzanti e rilassanti. In realtà vengono fatte tre iniezioni (a distanza, in modo completamente asettico), da tre persone diverse, in modo che nessuno possa sapere quale delle tre è quella mortale; e non sempre la faccenda è indolore, tutt’altro: e il cuore può continuare a battere fino a quindici minuti dopo. Fucilazione significa che cinque tiratori scelti ti sparano al cuore: anche in questo caso uno dei fucili è caricato a salve, ma la morte è istantanea, dunque la più indolore che si possa immaginare. Eppure, persino l’Utah, l’unico Stato americano che consentiva la scelta, nel 2004 è tornato all’iniezione letale obbligatoria. Ronnie Lee Gardner ha potuto scegliere in quanto condannato prima che la legge cambiasse. La fucilazione viene considerata barbara perché è un metodo antico e perché si versa il sangue, perché un uomo viene messo faccia a faccia con altri uomini che lo uccidono. Abbiamo cercato di cancellare la barbarie con strumenti tecnologici «puliti», come la sedia elettrica, e che comunque non implichino il rapporto frontale ucciso/uccisore. È un’ipocrisia. Anche io avrei scelto di venire fucilato. E non soltanto per essere sicuro di soffrire il meno possibile. Avrei scelto di essere fucilato perché avrei voluto morire come da sempre muoiono gli uomini ritenuti colpevoli: colpito al cuore, non avvelenato come una cavia da laboratorio o fritto su una sedia come uno sciame di zanzare. Vorrei che lo Stato, il quale si ritiene in diritto di uccidermi, lo faccia a viso aperto, mettendomi di fronte a un gruppo di suoi uomini, rappresentanti delle forze dell’ordine. Volontari, beninteso, e quindi fieri, o lieti, di spararmi al cuore. Proprio come loro, avrei voluto che – almeno in quel momento supremo – non ci si nascondesse dietro il dito modesto dell’ipocrisia. Per fortuna, in Italia non abbiamo di questi problemi. Ma ne stiamo per affrontare un altro, ancora più delicato, nel già delicato tema dei trapianti: la possibilità che i carcerati possano donare degli organi, per il momento un rene. C’è chi si oppone sostenendo che potrebbe essere una donazione non del tutto disinteressata, bensì con la speranza di ricavarne vantaggi di pena. E se anche fosse? Pure la «buona condotta» – non sempre spontanea – consente sconti di pena. Qui, semplicemente, correndo dietro la spaccatura dell’etica in quattro, si perde di vista il problema principale: che qualcuno ha disperato bisogno di un rene. Ed essere carcerati – cioè privati della libertà – non può privare di tutte le libertà, soprattutto di quelle che possono far del bene al prossimo”.

Moratoria universale della pena di morte

(Da Wikipedia, l’enciclopedia libera)

"La campagna per una moratoria universale della pena di morte è una proposta di sospendere l’applicazione della pena di morte in tutti i paesi appartenenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Moratoria e abolizione La differenza fra moratoria ed abolizione è che nel primo caso gli stati sospendono l’applicazione della pena di morte, pur mantenendola nei propri istituti giuridici (potendo pertanto tornare ad applicarla in futuro senza modifiche legislative), mentre nel secondo caso tale pena verrebbe totalmente depennata dalle legislazioni nazionali. Nonostante i promotori della moratoria vogliano arrivare all’abolizione, la via della moratoria (meno limitante per la sovranità dei singoli stati) è stata scelta per convincere anche i paesi indecisi. Storia I principali promotori della moratoria sono l’associazione Nessuno Tocchi Caino e il Partito Radicale Transnazionale e, in misura minore, Amnesty International, e la Comunità di Sant’Egidio. La prima proposta di risoluzione per una moratoria fu presentata, su iniziativa di Nessuno Tocchi Caino, all’Assemblea Generale dell’ONU dall’Italia, nel 1994, durante il primo governo Berlusconi. Perse per otto voti. Dal 1997 su iniziativa italiana la Commissione dell’ONU per i Diritti Umani ha approvato ogni anno una risoluzione che chiede "una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte". Tali decisioni della commissione non sono mai però state confermate dall’assemblea generale. Nel 1999 tutta l’Unione Europea si unì alla posizione italiana, e in quello stesso anno Amnesty International aggiunse gli Stati Uniti d’America alla propria lista di paesi in violazione dei diritti umani. Gli Stati Uniti rifiutarono le accuse, citando la Cina come un violatore ancora maggiore. Il 12 dicembre 1999, con l’inizio del Giubileo del 2000, anche Papa Giovanni Paolo II ribadì il proprio appoggio alla moratoria. Per tutto il periodo del giubileo le luci del Colosseo rimasero accese. Il 17 dicembre 2000 Mario Marazziti, portavoce della Comunità di Sant’Egidio, ha presentato all’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan una petizione firmata da 3,2 milioni di persone. I firmatari, provenienti da 145 nazioni diverse, includevano personalità come Elie Wiesel, il Dalai Lama, il reverendo George Carey (all’epoca Arcivescovo di Canterbury), Vaclav Havel (allora presidente della Repubblica Ceca), Abdurrahman Wahid (all’epoca presidente dell’Indonesia), ed alti esponenti del Vaticano. Alla raccolta di firme aveva partecipato anche Amnesty International e la campagna "Moratorium 2000", guidata da suor Helen Prejean, l’autrice di Condannato a morte. Nel 2007 il Governo Prodi II ha riproposto la mozione, dopo che il Parlamento Europeo l’aveva nuovamente sostenuta. Il 15 novembre 2007 la Terza commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 99 voti favorevoli, 52 contrari e 33 astenuti la risoluzione per la moratoria universale sulla pena di morte, proposta dall’Italia dopo una lunga campagna di Nessuno Tocchi Caino. Il 18 dicembre 2007 l’Assemblea Generale delle Nazioni unite ha ratificato, 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti, la moratoria approvata dalla commissione".

Giuseppe Bosich … quell’uom di multiforme ingegno …!

Pittore, incisore e scultore di fama internazionale, ma anche poeta e scrittore.

Giuseppe Bosich nasce a Tempio Pausania (Sassari) in Sardegna nel 1945 e, giovanissimo, si trasferisce in “continente” dove matura e sviluppa le sue brillanti doti artistiche, raggiungendo livelli di straordinaria notorietà.

Le sue opere varcano i confini nazionali toccando le più importanti mete non solo europee ma anche mondiali.

Giuseppe Bosich

La via secca e la via umida

(Olio su tela) 150X120

“Sue opere sono nei Musei di Melbourne e di Sidney e in altre citta` in Italia e all’estero” (dall’Enciclopedia della Sardegna, pag. 70).

Fa poi ritorno nella sua amata isola ed attualmente vive e lavora a Ghilarza (Oristano).

Ho avuto il privilegio di conoscere questo geniale artista tanti anni fa; eravamo entrambi molto giovani quando le nostre strade si sono per qualche tempo incrociate in occasione della comune esperienza “a servizio della Patria” in quel di Trieste, Roma, Rimini e Bologna.

Roma, 16.5.1965

Quattro giovani amici in posa sulla terrazza del Pincio

Giuseppe Bosich (secondo da destra) e, a seguire, il sottoscritto (terzo da destra)

Giuseppe Bosich muoveva allora i suoi primi passi nel campo della pittura ed ogni occasione era buona per disegnare e dipingere, mettendo in luce da subito le sue qualità artistiche.

Lo ricordo come un giovanotto estroso, bizzarro, fantasioso, creativo, geniale, stravagante, originale, particolare, singolare.

Certamente non posso dire che fosse o si sentisse un conformista.

Ci siamo poi persi di vista e ognuno di noi ha rincorso, per quanto possibile, le proprie aspettative inseguendo i rispettivi sogni ed aspirazioni.

Ma internet consente oggi di mantenere un diffuso livello di informazione nei campi più disparati, ed è proprio navigando su internet che ho avuto l’opportunità di visitare tanti siti che parlano proprio di questo geniale “maestro”.

Ciò mi ha naturalmente consentito di poter apprezzare il prestigioso livello artistico e di notorietà internazionale raggiunto dal mio amico Giuseppe Bosich nei diversi campi in cui negli anni si è cimentato.

Tra le tantissime ed interessanti “scoperte”, ho ad esempio appreso che un’opera di Giuseppe Bosich era presente finanche a Pechino in occasione dei XXIX Giochi Olimpici Estivi 2008 all’Esposizione d’Arte “Spirito Olimpico italiano” presso Casa Italia CONI, all’Haidian Exibition Center di Pechino.

E così, a distanza di ben quarantacinque anni (quasi mezzo secolo), il 15 maggio scorso, giorno del suo 65° compleanno, l’ho rintracciato telefonicamente a Ghilarza, in Sardegna, per salutarlo e scambiare quattro chiacchiere con lui, da “vecchi” buoni amici.

E’ stato un piacevole tuffo nel passato e i bei ricordi giovanili sono ritornati subito alla mente in tutta la loro gaiezza e spensieratezza.

Ho espresso all’amico Giuseppe i miei rallegramenti, augurandogli ancora molti anni di successi e traguardi sempre più ambiziosi.

Ci siamo reciprocamente promessi di rivederci, quanto prima, in Sardegna o in “continente”.

Giuseppe BOSICH

(informazioni tratte dai diversi siti internet)

La sua prima mostra personale, curata da Enzo Rossi – Ròiss è del 1967 alla “Galleria la Barcaccia” di Reggio Emilia cui hanno fatto seguito oltre 500 mostre, tra cui:

Personali:

1970: Maison de la Jeunesse. (Gouaches, a cura di S. Carta). Parigi. 1972 : Die Tangente Club. (Gouaches, a cura di S. Carta). Karlsruhe. 1979: Stadhuis, Grote Markt. (Tecniche miste, a cura di D. Piessen). Oudenaarde (Belgio). 1990: Fondazione Museo Alternativo “Remo Brindisi” (Tecniche miste e oli, a cura di E.Rossi – Ròiss): Lido di Spina (FE): 2002: Galleria Battifoglio. (Oli e sculture). Montecarlo. 2003. Galleria degli artisti contemporanei, Sa Corona Arrubia (CA). (Oli, sculture e grafica; a cura di P. Sirena). Villanovaforru (CA). 2003: Palazzo dei Congressi (Oli, a cura di J. Serra). Capri. 2005: Club La Meridiana, Casinalbo. (Oli, a cura di E. Rossi-Ròiss). Modena. 2005: Galleria Daugava, Riga. (Oli, a cura di E. Rossi-Ròiss). 2007: Galleria La Bacheca. (Oli e sculture). Cagliari.

Collettive:

1968: Mostra Mercato Viaggiante, Pro Loco. Tempio Pausania (SS). 1969: Galleria Comunale, “+ proposta – proposta =”, dada-surrrealista. Oristano. 1974: Mood Gallery, grafica internazionale (Dalì, Ernst, Man Ray, Masson ecc.). Milano. 1975: Studio Modern Art, grafica internazionale (Brindisi, Messina, ecc.). Milano. 1977: Redford House Gallery (Humor Graphic-Escatologic, a cura di L. Consigli). Londra. 1984: Hotel Parco dei Principi, “Pitagora 2000”, Roma. 1986: Galleria V. Emanuele (Humor Graphic-Movie, a cura di L. Consigli), Milano. 1993: EXMA, “Inciso Altrove”, Maestri del fantastico, a cura di R. Margonari. Cagliari. 1993: The Artist and the Book, Museum of Modern Art, Italy. New York. 1998: Foyer d’arte del Teatro Navile, L’eros degli artisti, a cura di E. Rossi-Ròiss. Bologna.

Negli anni 1965-67 frequenta a Fermignano (Ancona) lo studio dell’incisore Walter Piacesi, dell’Accademia Urbinate; a Bologna lo studio dell’incisore Carlo Leoni (allievo di Giorgio Morandi), apprendendo le tecniche d’incisione e stampa calcografica. Trasferitosi in Sardegna, frequenta nel 1967-68 l’Istituto d’arte di Oristano (corso di ceramica). Negli anni ’70 a Milano frequenta il pittore Luigi Dalla Vigna, con cui approfondisce le tecniche pittoriche; tramite lui conosce e frequenta Renzo Modesti, poeta e gallerista, Patrick Waldberg, teorico del surrealismo, Maurice Henry, artista e storico del surrealismo, Ibraim Kodra, pittore cubista, G. Spadaccini, editore di grafica internazionale e Antonio Agriesti, poeta e studioso di simbolismo; con quest’ultimo pubblicano “Il volo della Farfalla”, ”Comedia/Qometa”, “I Resti” e “Poesie Nere” con sue illustrazioni originali in lito o all’acquaforte. Nel 1976 inizia la sua collaborazione con il Gruppo coordinato da Luciano Consigli:“Humor Graphic”; illustra il libro di Giovanni Dore “Gli strumenti della musica popolare della Sardegna”,edizioni 3T, Cagliari. Nel 1981 esce, per le Edizioni Svolta, Bologna, a cura di Renzo Modesti il suo “Catalogo delle opere multiple della grafica e delle sculture”: Nel 1986 ritorna in Sardegna e nel 1988 illustra, di Peppetto Pau, il poemetto “Libellule Scarlatte” e la raccolta di poesie “Il galoppo delle Stagioni”; di Mele Agro (Antonio Agriesti), il libro “Micromitologie”: tutti editi dalla casa Editrice s’Alvure di Oristano. Per le Edizioni Tipografia Ghilarzese realizza con Antonio Agriesti la cartella “Il Corvo”, illustrando la poesia alchemica di E.A.Poe, con sei sue litografie. Ancora per le Edizioni S’Alvure, esce, lo stesso anno, a cura di Salvatore Naitza il catalogo monografico “Sculture”; nel 1990 cura la cartella d’arte “Vizi e Virtù” e nel 1991 “Lo Zodiaco”. Nel 1992 esce, a cura di Renzo Margonari, il catalogo monografico “Pitture” e illustra il libro di Mimmo Bua: “Storie, Fiabe, Miti, Riti del mondo contadino oristanese” corredato dall’omonima cartella contenente 12 litografie. Nel 1993 è presente, con Mimmo Bua e Pietro De Rosa nella raccolta di racconti “Frammenti di Memoria Trina”. Nel 1994 ha, inoltre, curato il volume “I Tarocchi” di AA.VV. e la omonima cartella d’arte. Sempre nel 1994 per il CDE – Nuoro esce a sua cura “Grillincubi”, e per le edizioni s’Alvure illustra il libro di Mimmo Bua “Il Bestiario di Sandaliotis”, realizzando l’omonima cartella con 12 incisioni. Nel 1995 il CDE – Nuoro pubblica “Il buco in gola”, una raccolta di sue poesie, racconti e disegni; nel 1997 per le Edizioni Grafica Mediterranea di Bolotana illustra , di Mimmo Bua, “Il Riso dell’Ornitorinco – bestiario surreale” corredato dall’omonima cartella con 24 incisioni. Nel 1999 per s’Alvure illustra, di Mimmo Bua: “Contos torrados dae attesu”, “lo specchio e la caverna”, “Chimbe Upanishad in sardu logudoresu”; nel 1999 illustra e cura per le Edizioni Tipografia Artigiana, Oristano, il libro “Poesie” di Peppetto Pau, corredato dell’omonima cartella contenente 12 serigrafie a colori. Nel 2003 viene pubblicato da s’Alvure il volume “Bosich – Letture simboliche e interpretazioni critiche a cura di Flaminia Fanari e Paolo Sirena con antologia critica,biografia e schede a cura di Antonio Agriesti. Nel 2006 è presente con due immagini a colori nel volume “L’Autonomia in cornice – le opere del Parlamento Sardo”, edizioni del Consiglio Regionale della Sardegna; nel volume “Il Segno nel Libro”, edizioni Ilisso, Nuoro, con tre immagini a colori e scheda critica. I suoi campi di ricerca spaziano dalla grafica (tutte le tecniche calcografiche, serigrafiche, xilografiche e litografiche) alla pittura (ad olio, su carta e su tela, gouaches e acquerelli) alla scultura (ceramica, bronzo, polimaterico, vetro-cristallo). A Milano ha prodotto una copiosa serie di piccole sculture polimateriche, specialmente in bronzo, nel laboratorio di Adriano Vallin mentre nella fonderia Battaglia ha realizzato una serie di grandi sculture in bronzo, esportate in Australia. Per Adriano Berengo, Fine Arts Glass Studio and Gallery, Murano, realizza sculture in vetro-cristallo. Progetta e coordina la realizzazione di cartelle d’arte (corredate di opere grafiche originali), edizione di poesie e prose per vari editori, e per l’Associazione Amici della Grafica, poi Associazione Amici dell’Arte (di cui è presidente). Nel 2000 ha prodotto una serie di sculture in terracotta nell’atelier di Lello Porru a Sanluri (CA). Più volte docente di tecniche calcografiche, grafiche e pittoriche.

Fra tanti, inoltre, hanno scritto o si sono occupati di lui:

E.Albuzzi, V.Accame, M.Adinolfi, U.Adinolfi, W.Aldrovandi, F.Amati, P.Amatiello, A.Amore, V.Angelini, M.Arca, R.Armenia, E.Arosio, G.Atzeni, S.Atzeni, S.Atzori, S.Autuori, B.Bandinu, G.Barosco, R.Boccaccini, C.Bonasi, E.Bonerandi, M.Brigaglia, R.Brindisi, A.Buatti, M.Bussagli, G.Bruzzone, E.Cadoni, A.Caggiano, F.Cajani, A.Campus, F.Carta, L.Cavallari, C.V.Cattaneo, D.Cara, M.Casalini, G.Caserza, M.Ceccarelli, F.Cerulla, F.Ciccatelli, G.Colomo, M.Conte, E. Contini, V.Coppa, S.Corrias, F.Cossu, M.A.Cossu, M.A.Cucca, G.Dainese, A.De Logu, G.De Santis, F. De Silva, G.Di Paolo, G.Dorfles, G.Ducceschi, G.Englaro, Lello Fadda, LivioFadda, E.Fanciulli, A.Felletti, R.Ferrara, S.Ferro, G.Filippini, L.Floris, R.Forni, N.Fourbil, T.Galante, A.Gallo, C.Gentile, G.Gentile, G.Ghion, S.Grasso, P.F.Greci, A.Klavina, A.M.Janin, V.Lamberti, L.Lazzari, F.Licchiello, F.Loverci, M.Lunetta, G.Maesano, E.Maglia, M.Magnani, P.Malaspina, G.Mameli, M.Manunza, F.Mariani, L.Marongiu, G.Masia, M.L.Mazzini, A.Menesini, M.Monaldi, D.Mori, A.Mundula, R.Mura, G.Murtas, M.Murzi, A.Natale, C.Nosari, E.Olmetto, J.Onnis, A.Orbana, G.Pagano, P.Pantoli, G.Pellegrini, M.Pepe, R.Perrotta, U.Piersanti, G.Pileri, G.Pisconti, J.Piessen, G.Pulina, A.Racioppi, D.B.Ranedda, R.Ripa, G.Rivellini, L.Rojch, A.Romagnino, L.Rosselli, G.Salvatore, R.Sanesi, E.Sanna, M.Santoro,J.H.Sattler, M.G.Scano, G.Schirru, D.Signora, T.Simula, M.Spignesi, N.Tancredi, P.G.Tiddia, S.Tola, G.Trevisan, A.Turnu, T.Ulleri, M.Vacca, R.Vanali, A.Vandenberg, Z.Vasino, M.Verzeletti, L.Villa, L.Vincenzi, R. Zucca, G.L.Zucchini.

E’ annualmente quotato in tutti i cataloghi nazionali d’Arte.

Sue opere sono state battute alla Brerarte e Finarte di Milano

Il 26 giugno a Poggio Imperiale la terza edizione del Premio “Spiga d’Oro” 2010

Delio Rossi, allenatore di successo del calcio italiano;

Sergio De Nicola, brillante giornalista di RAI Regione;

Lorenzo Bove, ex Dirigente di Rete Ferroviaria Italiana;

questi i personaggi rispettivamente designati quest’anno in ciascuna delle tre sezioni del Premio, scelti tra una rosa di nominativi che avevano ricevuto la “nomination”.

L’Associazione Culturale “Terra Nostra” Onlus di Poggio Imperiale, con il patrocinio del Comune di Poggio Imperiale, dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Foggia, dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, ripropone anche quest’anno il Premio “Spiga d’oro”, giunto alla sua terza edizione.

Il Premio “Spiga d’oro” consta di tre distinte sezioni:

Premio Nazionale “Spiga d’Oro”

Premio “Spiga d’Oro Capitanata”

Premio “Spiga d’Argento Terra Nostra”

Il Premio Nazionale “SPIGA d’Oro” viene conferito ad un personaggio che, a livello nazionale, si è particolarmente distinto contribuendo a valorizzare e diffondere, in Italia e all’estero, il patrimonio e la cultura del cinema, del teatro, della musica e dello sport.

Il Premio “SPIGA d’ORO CAPITANATA” viene conferito ad un personaggio che, nel campo dello spettacolo in tutte le sue forme, dell’arte, della cultura, del sociale e dello sport si è particolarmente distinto contribuendo in modo significativo e determinante allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della “Capitanata” (corrispondente alla Provincia di Foggia).

Il Premio “SPIGA d’ARGENTO TERRA NOSTRA” viene conferito ad un personaggio che, nel campo dello spettacolo in tutte le sue forme, dell’arte, della cultura, del sociale e dello sport si è particolarmente distinto contribuendo in modo significativo e determinante allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico di Poggio Imperiale.

Quest’anno:

– Il Premio Nazionale “SPIGA d’Oro” è stato assegnato a Delio Rossi, già calciatore del Foggia, allenatore di successo del calcio italiano, attualmente artefice delle fortune del Palermo in Italia e prossimamente anche nelle competizioni europee;

– Il Premio “SPIGA d’ORO CAPITANATA” è stato assegnato a Sergio De Nicola, brillante giornalista RAI Regione Puglia;

– Il Premio “SPIGA d’ARGENTO TERRA NOSTRA” è stato assegnato al concittadino Lorenzo Bove ex Dirigente di Rete Ferroviaria Italiana in servizio a Milano.

La cerimonia di conferimento dei premi si svolgerà la sera di sabato 26 giugno 2010 in piazza Principe Placido Imperiale e la serata sarà allietata da importanti ospiti, cantanti, cabarettisti, personaggi del mondo della danza, del teatro ed altro.

La sera precedente di venerdi 25 giugno 2010 la piazza ospiterà una rassegna di prodotti tipici di Puglia con degustazione, con inizio alle ore 19,00 e, poi, a seguire, l’esibizione della Carosone-Band & Micky Sepalone; un omaggio alla canzone napoletana.

Il giorno successivo sarà la volta delle premiazioni a partire dalle 20,00. Saranno ospiti il noto cantante di musica leggera Marco Masini, Alexis Arts, Helga y Andrea e Very Strong Family.

L’evento rappresenterà il preludio delle manifestazioni che, come ogni anno, caratterizzano l’estate “terranovese” (poggioimperialese).

Le precedenti edizioni del Premio Nazionale “Spiga d’Oro”

1ª EDIZIONE – 14 GIUGNO 2008

Premio Nazionale “Spiga d’Oro” – ANNA TATANGELO

Per essersi distinta, nell’ambito della musica leggera italiana, per le sue capacità canore e di comunicazione e per aver contribuito a valorizzare e a diffondere il patrimonio della musica italiana all’estero, conquistando positivi consensi di critica e di pubblico. Per essere, seppur giovanissima, una solida realtà nel vasto panorama musicale italiano, grazie anche alla personale, sentita ed originale interpretazione dei testi delle sue canzoni.

Premio “Spiga d’Oro Capitanata” – ANTONELLA BEVILACQUA

Perché come atleta si è distinta per la tenacia e lo spirito competitivo, la forza di volontà e la passione nell’affrontare le sfide sportive. Per aver superato con determinazione gli ostacoli dovuti agli infortuni, ottenendo prestigiosi risultati nel campo dell’atletica. Per le sue doti umane di sensibilità, lealtà e gentilezza, dimostrate nelle diverse occasioni mediatiche dovute alla sua fama di sportiva.

Premio “Spiga d’Argento Terra Nostra” – FEDERICA BIONDI

Per aver dimostrato, pur giovane, grande coraggio nel lasciare la propria terra d’origine ed inseguire i suoi sogni nel nuoto. Per aver partecipato con notevole entusiasmo e spirito competitivo alle numerose gare, classificandosi ai primi posti in diversi centri italiani. Di detenere con determinazione dei record regionali e nazionali. Per essersi distinta per le doti umane di modestia e tenacia.

2ª EDIZIONE – 27 GIUGNO 2008

Premio Nazionale “Spiga d’Oro” – GUIDO BERTOLASO Direttore del Dipartimento della Protezione Civile

“Coordinatore competente e geniale organizzatore di grandi eventi. Lungimirante e rapido nelle decisioni, perspicace ed efficiente nell’attuare progetti volti alla tutela dell’ambiente ed allo sviluppo del nostro Paese. Sa affrontare le varie problematiche e sa gestire con moderne tecniche ogni tipo di intervento operativo, dimostrando di possedere senso del dovere e grande professionalità. Grazie all’impegno umanitario, alla salvaguardia dei valori di solidarietà e di altruismo, rappresenta una solida realtà nelle emergenze ed un sicuro punto di riferimento della nostra Nazione”.

Premio “Spiga d’Oro Capitanata” – GAETANO GIFUNI Segretario Onorario della Presidenza della Repubblica

“Prestigiosa personalità: autorevole ed integerrimo, ligio al dovere ed al rispetto delle Istituzioni, funzionario vigile ed attento alla salvaguardia dei valori civici del nostro popolo. Segretario prudente e consigliere accorto delle alte cariche dello Stato, ha svolto questo compito con professionalità ed onestà intellettuale. Ha sempre dimostrato di possedere un legame profondo con la sua terra d’origine. Verace sostenitore e tenace promotore dei valori e delle tradizioni culturali della Capitanata.”

Premio “Spiga d’Argento Terra Nostra” – ALFONSO D’ALOISO Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

“Distintosi per le doti umane di determinazione e tenacia, di altruismo, di dedizione alla legalità ed alla salvaguardia dei valori del nostro popolo. Ha dimostrato, da giovane, grande coraggio nel lasciare la propria terra d’origine ed attuare i suoi progetti di vita nella Benemerita. Pur espletando i propri incarichi in diverse città italiane, ha sempre manifestato un profondo legame con la sua Terra nativa, cementando quel rapporto filiale di dedizione alle sue radici.”

Dal sito: www.terranostraonlus.eu

Associazione Culturale Terra Nostra Onlus Poggio Imperiale

Lo spirito di gruppo e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari, sono stati i motivi fondamentali che hanno spinto un gruppo di amici a costituire l’Associazione Culturale Terra Nostra Onlus, un’associazione apolitica e senza scopi di lucro che pone tra i suoi obiettivi primari quello di svolgere interventi di solidarietà ed assistenza a favore di bambini e famiglie meno abbienti. Inoltre intento dell’Associazione è quello di adoperarsi per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative e di tutelare e valorizzare i beni culturali e artistici di Poggio Imperiale e del suo territorio. Terra Nostra Onlus nasce come associazione culturale indipendente e non è legata a nessun gruppo ideologico, politico o religioso. Vediamo perché il premio è denominato “Spiga d’Oro”; facciamo un passo nella storia. La coltivazione del frumento risale ad un’età molto remota. Da alcuni ritrovamenti fossili sembra che qualche tribù dell’Europa preneolitica abbia cominciato la coltivazione del frumento ed è accertato che la cerealicoltura preistorica nelle regioni dell’Europa occidentale si sviluppò nella fase avanzata di transizione fra l’età paleolitica e quella neolitica. Furono gli antichi abitatori della Siria e della Palestina ad iniziare per primi la coltivazione del grano e da qui passò poi in Egitto, dove già si produceva l’orzo. Ben presto però, gli fu preferito il grano perché consentiva una migliore panificazione, la quale assurse a dignità d’arte, al punto di produrre diverse qualità di pane di farina bianca per le classi superiori e di orzo per i più poveri. Si deve agli egiziani il merito di scoprire che, lasciando fermentare l’impasto di farina, si sviluppava gas capace di far lievitare il pane. Anche gli antichi Greci e Romani furono grandi consumatori di pane. Durante il periodo di Roma capitale del mondo il pane è stato l’alimento base per la popolazione. Il primo negozio di pane fu aperto a Roma nel 150 a.C. e ben presto il pane sostituì una polenta fatta con farina di cereali, chiamata “plus”, che era usata in tutta Italia. Dopo la caduta dell’Impero Romano si tornò a fare la fabbricazione casalinga del pane. Un grande interesse per questo alimento si ritrova anche nel Medioevo; infatti i signori feudali imponevano ai propri sudditi di utilizzare, per macinare il grano e per far cuocere il pane, solo i propri mulini ed i propri forni. La nostra regione, la Capitanata, da secoli è considerata per eccellenza il granaio d’Italia; molti ettari del suo territorio, infatti, sono preposti dagli agricoltori alla semina del biondo prodotto. Pertanto, per celebrare i pregi e le qualità del grano, l’Associazione Culturale “TERRA NOSTRA ONLUS” di Poggio Imperiale (FG) ha voluto concedere significativi riconoscimenti denominati:

Premio Nazionale “Spiga d’Oro”

Premio “Spiga d’Oro Capitanata”

Premio “Spiga d’Argento Terra Nostra”

“Le spighe d’oro”

Spighe d’oro ondeggiano nel campo.

S’apre in un solco una scia luminosa,

e costruisce ponti d’amicizia

allontanando i muri dei contrasti.

Si cammina felici tra le spighe,

che turgide riportano l’estate.

Tempo d’amore e di baci ardenti,

sorrisi furtivi e battiti di cuore.

Ogni anno si rinnova in questa terra,

un rito sacro, una magia eterna.

La favola del grano si racconta e tutti i bimbi stanno ad ascoltare.

Mentre ci parli della felicità,

nero diventa il cielo e s’incupisce.

Nella vita non puoi scacciar le nubi,

esse fan parte del nostro cammino.

Ma se le affronti e non ti fai intimidire,

il vento le riporta via lontano.

Protagoniste dell’estate sono loro,

le bionde spighe che ondeggiano nel campo.

Felicità completa ed abbondanza piena,

scacciano il sudore e la fatica.

Sui ponti costruiti per l’unione,

s’abbattono i muri della divisione

e intravediamo un nuovo arcobaleno.

da “Sottovoce, Pensieri e versi in libertà” di Antonietta Zangardi

Curiosità … in giro per Torino!

Ho frequentato con maggiore assiduità Torino negli ultimi dieci anni per motivi di lavoro e devo dire che è veramente una gran bella città.

Si tratta di una città romana e medievale … da “Augusta Taurinorum” a “Taurinus”.

Attraverso le vie del “quadrilatero”, è possibile rinvenire ancora numerose e spesso sconosciute tracce della Torino romana e medievale, come la Porta Palatina, la chiesa di San Domenico, il Castello di Palazzo Madama, la Casa del Senato, la Casa del Pingone, gli scavi archeologici sotto il Duomo, i resti di mura e torri romane, case e finestre medievali.

Ma Torino è fatta anche di “portici”.

A spasso, in giro per Torino, scopri di trovarti in una grande città di portici; più di dodici (alcuni dicono anche quindici) chilometri di portici, la più ampia zona pedonale d’Europa, un caso urbanistico, architettonico, estetico e socio-economico unico nel mondo.

L’insieme dei portici di Torino è un sistema articolato di spazi di raccordo tra vita pubblica e privata, in cui il fluire dei pedoni, la sosta nei bar, gli accessi agli edifici, i capannelli dei passanti davanti alle vetrine di negozi e gallerie, sono avvolti dalla scansione geometrica di volte e soffitti decorati, da pareti scandite dai richiami delle insegne commerciali e dai portali dei palazzi, dalla fuga di colonne e arcate filtrate dalla luce mutevole del giorno e della notte.

In paragone, i famosi portici di Bologna – che ho pure frequentato per qualche anno tanti anni fa – risultano diversi, più antichi forse, ma disseminati qua e là, a differenza di quelli di Torino che sono invece ampi, luminosi, eleganti, continui e connessi.

Torino conosce il “portico” sin dal medioevo e il suo primo insediamento è collocabile nei pressi della piazza delle Erbe, ora piazza Palazzo di Città, ove ha attualmente sede il Comune.

La vecchia piazza delle Erbe era praticamente la piazza del mercato e qui la gente si radunava numerosa per trattare affari, compravendite e contrattazioni di ogni genere.

Il luogo era soprannominato dai torinesi “la borsa dij busiard” (la borsa dei bugiardi) e i gli adiacenti portici erano luogo di commercio riparato dalle intemperie.

E, proprio in una delle vetrine di esposizione che fanno oggi da contorno alle colonne dei portici di via Palazzo di città, la via che conduce a Piazza Palazzo di città, che l’occhio mi è caduto non molto tempo fa su alcuni vecchi “tariffari”, probabilmente scovati da qualche buontempone chissà dove, ed ora messi in vendita come “reperti storici”.

Si tratta di “cartelli/tariffari” probabilmente un tempo posti all’esterno delle “case”, all’epoca regolarmente autorizzate, cosiddette di “ tolleranza”.

Ne riporto integralmente il testo:

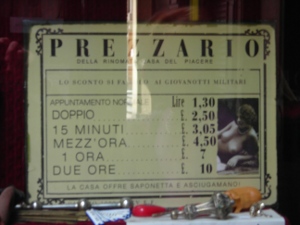

1° Cartello

Prezziario della rinomata casa del piacere

(Lo sconto si fa solo ai giovanotti militari)

Appuntamento normale Lire 1,30

Doppio £ 2,50

15 minuti £ 3,05

Mezz’ora £ 4,50

1 ora £ 7

Due ore £ 10

(La casa offre saponetta e asciugamano)

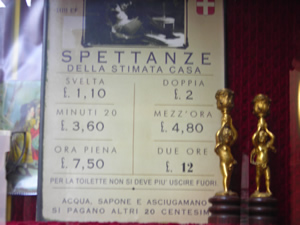

2° Cartello

Spettanze della stimata casa

Svelta £ 1,10

Doppia £ 2

Minuti 20 £ 3,60

Mezz’ora £ 4,80

Ora piena £ 7,50

Due ore £ 12

Per la toilette non si deve più uscire fuori.

Acqua, sapone e asciugamano si pagano altri 20 centesimi.

Storia

La “professione” più vecchia del mondo, se da un lato è stata spesso giudicata riprovevole all’interno dei contesti politici e religiosi, dall’altro tale pratica veniva tollerata nella consapevolezza del ruolo che rivestiva nell’ambito sociale.

In Italia il “Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione” risale al 15 febbraio 1860: una data che segna ufficialmente la nascita delle “case di tolleranza”, così chiamate perché la loro esistenza era “tollerata” dallo Stato.

Esse venivano suddivise dal Regolamento in 3 categorie, per ognuna delle quali era lo Stato a fissare le tariffe: 5 lire per le “case” di lusso, da 2 a 5 lire per quelle di medio livello e 2 lire per quelle “popolari”.

Inoltre veniva stabilito che i tenutari fossero obbligati a pagare le tasse sugli introiti e che per poter aprire una “casa” fosse necessario ottenere apposita licenza.

Nel 1888, poi, al fine di meglio regolamentare la materia, intervenne la “legge Crispi” con la quale si vietò di vendere cibi e bevande, di tenere feste, di cantare e di ballare.

Divenne inoltre obbligatorio (e da qui il nome di “case chiuse”) tenere sempre chiuse le imposte delle finestre, in modo che i passanti non fossero turbati dallo spettacolo dell’interno.

La legge del 1888 fissò altresì modi e tempi dei controlli medici da effettuare sulle “signorine” per evitare la diffusione delle malattie veneree.

Una cinquantina di anni fa, il 20 settembre 1958 per l’esattezza, entrò in vigore la legge Merlin che, approvata sette mesi prima dal Parlamento, decretava l’abolizione delle “case”.

La loro chiusura segnò non solo la fine di un’epoca, ma anche quella di una storia millenaria.

Il mistero della “Sindone” di Torino: ma si tratta di un “reperto autentico?

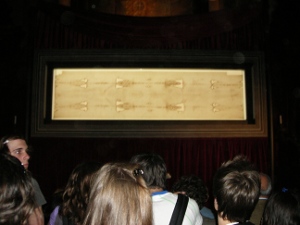

La “Sindone” è nuovamente visibile dal 10 aprile al 23 maggio 2010, a dieci anni di distanza dall’ultima apertura della “teca” che la contiene nel Duomo di Torino.

Tanti i visitatori, i pellegrini o solamente curiosi giunti da ogni parte del mondo.

Ed è singolare osservare così tanta gente che, in silenzio, avanza pian piano in una lunga fila, anche di qualche ora, per giungere al cospetto del “sacro lino”.

Anch’io ci sono ritornato con mia moglie, per rivedere ancora una volta a distanza di dieci anni, e forse con uno spirito diverso, quel telo che potrebbe veramente aver avvolto il corpo del Cristo morto e deposto dalla Croce oltre duemila anni fa.

Ma si tratta di un “reperto” autentico?

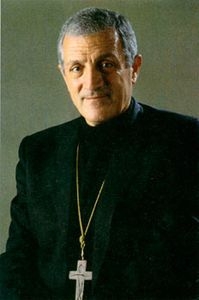

Le perizie eseguite sul tessuto, sul sangue, sui pollini e sulle più svariate tracce presenti, secondo lo studioso della “Sindone” per eccellenza, il Prof. Pierluigi Baima Bollone, «sono tutte prove che depongono a favore di un esito che designa il reperto come un lenzuolo funerario riferibile all’epoca di Gesù e quindi riconducibile all’area dei monti della Giudea di circa duemila anni fa».

«Il Lenzuolo – asserisce lo studioso – non è un falso, come alcuni hanno pensato, perché un falsario tanto abile da riprodurlo non esiste».

Il Prof. Pierluigi Baima Bollone, ordinario di Medicina Legale all’Università di Torino e autore di 120 pubblicazioni scientifiche e 15 libri di notevole diffusione su vari argomenti legati alla medicina legale e alla criminologia. Baima Bollone, che si autodefinisce “l’ultimo epigono di Lombroso”, ha presentato il suo più recente libro «Sindone e scienza all’inizio del 3° millennio» (ed. La Stampa) in cui ha affrontato l’annoso problema dell’autenticità del “sacro lino”.

Qual è la posizione della Chiesa in proposito?

Le discussioni sull’autenticità del telo, cioè sulla corrispondenza dell’uomo di cui è impressa l’immagine e il Cristo, sono fonte di continui confronti tra studiosi e credenti.

Ufficialmente la Santa Sede (che ne è proprietaria dal 1983; in precedenza apparteneva alla Casa Savoia) è molto prudente e tuttora, sul sito curato dalla diocesi di Torino, la Sindone viene definita «un lenzuolo di lino sul quale è impressa la figura del cadavere di un uomo torturato e crocifisso».

Il 21 aprile 1988 da una zona marginale della Sindone vennero prelevati tre campioni di tessuto per essere sottoposti alla datazione con il metodo del radiocarbonio.

Il successivo 13 ottobre, in un’affollata conferenza stampa, il Card. Anastasio Ballestrero, Arcivescovo di Torino e Custode Pontificio della Sacra Sindone, annunciò i risultati ottenuti dai tre laboratori incaricati dell’esame (Oxford, Zurigo e Tucson-U.S.A.), risultati che assegnavano al tessuto della “Sindone” un’età compresa nell’intervallo 1260-1390 dopo Cristo.

Gli anni successivi furono caratterizzati da vivaci polemiche e da un ampio e articolato dibattito tra gli studiosi sulla correttezza dell’operazione di datazione e del relativo risultato, sulla sua inconciliabilità con i molteplici risultati ottenuti in altri campi di ricerca e, in particolare, sull’attendibilità dell’uso del metodo del radiocarbonio.

Ora, dal Papa Benedetto XVI, in visita a Torino nei giorni scorsi, in occasione dell’ostensione 2010 della “Sindone”, è arrivata un’affermazione molto precisa.

Il Papa definisce la “Sindone” un’icona e non una reliquia.

Questo sta a significare che non vede la “Sindone” come un resto corporeo, ma come un’immagine.

«Reliquia», dal latino “reliquus”, resto, residuo, è quel che rimane di un corpo umano o di parte di esso, anche se, in senso lato, la tradizione cattolica così chiamò anche gli oggetti che furono a contatto di una persona.

«Icona», invece, dal greco “eikón”, ci porta al significato di immagine.

“Nel celebre lenzuolo il Papa vede riflessa la vicenda di Cristo; anzi il telo permette di osservare, come specchiati, i nostri patimenti nelle sue sofferenze. Sono state così lasciate in un canto le diatribe sulla datazione” (Armando Torno, Corriere della Sera, 3 maggio 2010).

E’ come dire di smettere di domandarsi se la “Sindone” di Torino sia veramente stata il lenzuolo che ha avvolto Gesù, perché il suo significato educativo è comunque molto grande.

Questo non risolve sicuramente il giallo più affascinante dell’archeologia cristiana, ma offre una chiave interpretativa più ampia e meno tecnica.

E, in verità, è proprio così: nel corso della visita alla “Sindone”, l’atmosfera che ti circonda è tale che, in quei frangenti, forse non è molto importante che il “reperto” sia o meno autentico, cioè che l’immagine impressa sul telo corrisponda a quella del Cristo, poiché il suo valore simbolico suscita un grande impatto suggestivo nell’immaginario della gente.

Le persone in fila ad attendere di poter stare pochi minuti davanti al “lino” sono diverse le une dalle altre, giovani e anziane di status differenti, e fra di loro forse anche la presenza di non credenti, eppure tutte devotamente e umilmente commosse.

Eremi rupestri nel Gargano: un patrimonio unico ed irripetibile.

A pochi chilometri da Monte Sant’Angelo, sul Gargano, tra picchi rocciosi, gole e strapiombi a guisa di canyon, in uno scenario che mette in luce gioielli naturalistici di straordinaria bellezza, si scorgono i tanti eremi rupestri che hanno un tempo caratterizzato quel lembo di terra che circonda l’antica Abbazia di santa Maria di Pulsano.

Un piccolo universo sconosciuto e dal fascino irresistibile.

L’Abbazia di santa Maria di Pulsano sul Gargano, edificata sull’omonimo colle del Gargano in onore della santa Madre di Dio sul cadere del VI secolo per opera del monaco-papa san Gregorio Magno, è stata luogo di monaci, eremiti e cenobiti, orientali e latini, che nel corso dei secoli ha avuto alterne vicende.

Agli inizi del XII scolo fu ricostruita ad opera di “san Giovanni eremita, il Pulsanese”, detto tardivamente da Matera, pellegrino al santuario micaelico del Gargano [a Monte Sant’Angelo si erge, come noto, il Santuario di San Michele Arcangelo], dalla cui austera testimonianza di vita scaturì una famiglia monastica autonoma, l’Ordine monastico degli Eremiti Pulsanesi, detti anche gli “Scalzi”, i quali rifacendosi rigidamente alla regola di san Benedetto e alla tradizione monastica orientale già presente a Pulsano, ebbero in questo monastero garganico la loro Casa Madre, da cui dipesero circa 40 monasteri, sparsi non solo nel Gargano ma anche nel resto d’Italia.

I più famosi sono stati i monasteri pulsanesi di Toscana, ubicati lungo la “via francigena” da Pavia a Roma, e quelli delle isole slave dell’Adriatico, Mljet e Hvar, dirimpettaie del nostro Gargano.

L’Abbazia nelle forme attuali, gravemente danneggiate da un sisma nell’anno 1646, fu edificata ad opera del beato Gioele, “sacerdos et magister”, nativo di Monte Sant’Angelo e terzo abate generale dei monaci Pulsanesi.

La chiesa abbaziale, di stile romanico e con il presbiterio ricavato in una grotta naturale, al termine dei lavori di costruzione, fu solennemente dedicata dal papa Alessandro III il 30 gennaio 1177, il quale consacrò anche l’altare “quadrato”, uno dei pochi esempi di altari bizantini ancora presenti in Italia.

I monaci furono presenti stabilmente su questo colle fino alla soppressione “murattiana” del 1809.

Intorno all’Abbazia, su spuntoni rocciosi e pareti scoscese , vero santo deserto monastico garganico, sono disseminati ben “24 eremi rupestri “ collegati tra loro da sentieri, patrimonio davvero unico ed irripetibile del nostro territorio.

Per anni il complesso è stato in una situazione di abbandono e di incuria tali da determinare attraverso furti di ignoti, un depauperamento del patrimonio artistico dell’Abbazia.

Grazie all’opera del volontariato, prima, e successivamente dei monaci, qui di nuovo presenti dal 1997, l’Abbazia è oggi rinata a nuova vita.

La laboriosa presenza della comunità monastica, latina e bizantina nella spiritualità e nella liturgia, ha fatto sì che questo luogo ritornasse ad essere un centro di spiritualità al servizio delle comunità dell’ Arcidiocesi di Manfredonia e di tutti i fedeli.

In Abbazia sono attive: un “scuola di iconografia”, che durante l’estate avvicina all’immenso patrimonio teologico-spirituale delle sante icone, numerosi giovani e adulti, insegnando loro anche le antiche tecniche di questa millenaria arte sacra; una fornita “biblioteca” di oltre 17.000 testi, liturgici, teologici, patristici, storici.

Ogni sabato, alle ore 17,30, i monaci tengono la “Lectio divina” aperta a tutti colore che desiderano approfondire e conoscere la Divina Parola, così pure nei pomeriggi delle domeniche di Avvento e Quaresima.

Durante l’estate, inoltre, sono organizzate delle “settimane bibliche”.

Seconda l’antica tradizione monastica, è attivo anche uno “scriptorium” che ha pubblicato diversi testi sull’Abbazia e sul suo rifondatore, “l’abba san Giovanni”, e che settimanalmente pubblica una rivista intitolata “Legebam et ardebam” contenente meditazioni e approfondimenti sulle letture liturgiche domenicali.

E’ attiva infine, una foresteria per l’accoglienza di quanti vogliono trascorrere e condividere con i monaci l’esperienza della preghiera e della meditazione.

[Le informazioni sono tratte da una brochure edita dall’Abbazia]

Abbazia s. Maria di Pulsano

C.P. 150 – 71037 Monte Sant’Angelo (Foggia)

Monastero e foresteria tel. 0884.561047 – c.p.p. 12319729

e-mail:info@abbaziadipulsano.org

L’Abbazia di santa Maria di Pulsano su Wikipedia:

“Edificata nel 591, sui resti di un antico tempio oracolare pagano dedicato a Calcante, fu affidata ai monaci dell’ordine di Sant’Equizio. Poco note sono le vicende storiche fino al XII secolo, quando, nel 1129, l’intervento di San Giovanni da Matera e della sua Congregazione Pulsanense la fece risorgere dal grave stato di abbandono in cui versava, fondando l’ordine monastico autonomo dei poveri eremiti pulsanesi. Nel 1177 fu ultimata la costruzione della chiesa abbaziale dedicata alla Santa Madre di Dio, il cui altare, sotto il quale furono poste le spoglie di San Giovanni, abate morto nel 1139, fu consacrato dal papa Alessandro III, in pellegrinaggio sul Gargano. Al termine del XIV secolo, durante il pontificato del papa Martino V, l’Ordine Pulsanense si estinse e i superstiti passarono all’Ordine benedettino, rinunciando alla regola di San Giovanni abate. Nel XV secolo furono i Celestini a prendersi cura dell’Abbazia, tutelandola dalle pretese dei signori locali, L’abbazia fu comunque affidata ad un cardinale commendatario che l’amministrava da Roma. Tra i Celestini è da ricordare il monaco garganico Ludovico Giordani che da abate costruì due altari laterali nella chiesa Abbaziale di Pulsano, oggi distrutti, e il Monastero dei Celestini in Manfredonia. Nel 1646 fu danneggiata da un violento terremoto che travolse l’archivio e la biblioteca. In seguito furono i Celestini di Manfredonia a reggere Santa Maria di Pulsano sino all’emanazione delle leggi napoleoniche del 1806. Giuseppe Bonaparte soppresse definitivamente la presenza di un ordine monastico e autorizzò i fittuari dei beni a ritenere in enfiteusi i pagamenti. Nel 1842 il sacerdote montanaro Nicola Bisceglia riceve ufficialmente in enfiteusi dal Demanio il complesso del protomonastero pulsanense per “sottrarlo all’abbandono e agli atti vandalici dei pastori e pecorai”, ad eccezione della chiesa soggetta alla giurisdizione dell’Ordine diocesano. Nel 1966 è stata trafugata la pregevole e venerata icona della Madre di Dio di Pulsano, non ancora ritrovata, opera di quella scuola bizantino – italiana, detta dei “Ritardatari”, fiorita in Puglia nel XII secolo e nel XIII secolo. Finalmente nel 1997, grazie anche all’interessamento dell’arcivescovo Vincenzo D’Addario, la chiesa abbaziale è stata riaperta al culto pubblico e vi è stata fondata la comunità monastica di Pulsano, di diritto diocesano, birituale: latina e bizantina. Oggi, grazie anche al contributo e alla concreta collaborazione di numerosi cittadini, presenta una comunità attiva ed attenta alle esigenze spirituali del nostro tempo”.

In giro per Foggia in una “mitica” Fiat 500 d’epoca!

Nei giorni scorsi, a Foggia, ho avuto il piacere di salire a bordo di alcuni storici modelli di Fiat 500 di un tempo, perfettamente funzionanti e con sfavillanti carrozzerie.

L’opportunità mi è stata offerta da Luigi Nigri, “Gino” per gli amici, un brillante imprenditore edile foggiano, appassionato di auto storiche.

“Gino”, per la cronaca, è il marito della mia amatissima nipote Marialuisa, la figlia di una delle mie due sorelle.

Una Fiat 500 “Abarth” nera con tettuccio a scacchi bianchi del 1969;

Una Fiat 500 “Sport” bianca con fasce laterali rosse;

Una Fiat 500 “L” (lusso) bianca del 1971;

Una Fiat 500 “Giardiniera” rosso corallo del 1974 prodotta da Autobianchi (la denominazione originale è “Giardiniera” e non “Giardinetta” come invece soventemente definita).

Tutte le autovetture sono state sottoposte a completo “restyling” della carrozzeria, motore, rivestimenti e accessori, con pezzi originali ovvero attraverso la loro fedele ricostruzione.

Dei veri gioiellini!

Le auto sono regolarmente iscritte all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e partecipano ai vari “Raduni” nazionali.

Un tuffo nel passato … e, vuoi mettere, lo “sfizio” di circolare in città (a Foggia) … con una “Giardiniera rosso corallo” … sotto lo sguardo curioso, attento, incredulo ed anche divertito della gente che ti osserva!

La Storia della Fiat 500

[da Wikipedia, l’enciclopedia libera].

La “500” è una utilitaria della casa torinese FIAT, prodotta dal 1936 al 1955 nella prima versione, anche detta “Topolino”, e dal 1957 sino al 1975, nella seconda versione, anche detta “Nuova 500”.

Fiat Topolino (fonte: Wikipedia)

La Fiat 500 è senza dubbio fra le automobili italiane più famose.

Il 15 giugno 1936 viene messa in vendita la FIAT 500 A, poi soprannominata “Topolino”. Una vetturetta modesta per tecnica e prestazioni, il cui prezzo era di 8.900 lire: venti volte lo stipendio medio di un operaio specializzato. Tuttavia, la “Topolino” riuscirà ad ottenere un discreto successo, anche grazie alla “fame di automobili degli Italiani”. Infatti, nell’Italia del 1936 circolano solamente 222.000 automezzi (di ogni tipo, compresi quelli pubblici e militari) per oltre 42 milioni di abitanti. All’incirca, un veicolo ogni 200 persone. Un rapporto dieci volte inferiore a quello della Francia e quaranta volte inferiore a quello degli Stati Uniti nello stesso anno. La produzione della “500-Topolino”, con piccoli aggiornamenti nella 500B, continuò anche nel dopoguerra fino ad arrivare a 519.847 esemplari a cui si devono aggiungere i modelli fabbricati dalla licenziataria francese Simca 52.507 esemplari per un totale di 572. 354 esemplari. La “500 C” del 1949 era invece quello che chiameremmo oggi un “restyling” con nuovo motore a valvole in testa e un frontale diverso e ammodernato con i fari incassati nella carrozzeria. Sia della 500B che della 500C venne realizzata la versione familiare, denominata “giardiniera”, la prima delle quali aveva le fiancate rivestite in legno.

Nel secondo dopoguerra la FIAT era governata da Vittorio Valletta, cui era affidato il compito di motorizzare la nuova Italia repubblicana; ma se negli anni trenta il progetto “Topolino” era stato scarsamente innovativo, negli anni cinquanta era sicuramente superato. La diminuzione delle vendite ed il basso numero di vetture esportate, contribuì a far comprendere alla dirigenza aziendale la necessità di costruire una vettura più moderna ed economica.

Valletta, quindi, incaricò Dante Giacosa di realizzare la nuova vettura, compito arduo dato che l’azienda aveva disponibilità economiche veramente modeste, sia per i motivi già detti, sia per i bombardamenti che l’avevano pesantemente colpita. I tempi necessari per la progettazione e la messa in produzione del nuovo propulsore erano però incompatibili con l’urgenza aziendale di immettere un nuovo modello sul mercato, ragione per cui, mentre la progettazione della futura “500” proseguiva, Giacosa decise di utilizzare i medesimi schemi e linee base per realizzare un’automobile che potesse utilizzare una motorizzazione quadricilindrica, facilmente realizzabile sulla scorta dell’esperienza aziendale maturata con la produzione della “Topolino”.

Nacque così la “600”, un ibrido tra passato e futuro, che la Fiat mise in vendita nel 1955 ottenendo un immediato successo. Le esigenze dell’azienda vennero così soddisfatte, le catene di montaggio funzionavano a pieno ritmo e, finalmente, Giacosa poté dedicarsi con calma al motore della “Nuova 500”.

La vettura venne presentata in anteprima al Presidente del Consiglio, il democristiano Adone Zoli, nei giardini del Viminale il 1º luglio 1957; seguì, il 2 luglio un cocktail allo Sporting Club di Torino per i giornalisti specializzati per essere presentata al pubblico il 4 luglio 1957.

Il nome di Nuova 500 fu scelto per sottolineare la sua discendenza dalla 500 Topolino, arrivata alla versione “C” e uscita di produzione pochi anni prima. La velocità massima era di 85 km/h. Il prezzo di lancio 490.000 lire, piuttosto alto se paragonato a quello di della 600 superiore di appena 150.000 lire, che aveva quattro posti veri e non due più due di fortuna.

L’accoglienza del pubblico è tuttavia piuttosto tiepida rispetto alle previsioni, se non addirittura fredda. La nuova piccola vettura appare troppo spartana agli occhi dei più, ormai usi alla vista delle luccicanti cromature che adornano le altre automobili. Il cliente-tipo ipotizzato dall’azienda è il vecchio proprietario di Topolino e chi usa piccole motociclette per gli spostamenti quotidiani, tanto che nella parata inaugurale partita dagli stabilimenti Mirafiori le nuove 500 sfilano davanti a una Gilera Saturno del 1956 con marmitta Abarth, motocicletta assai famosa in quegli anni e di prezzo paragonabile.

Molti di questi vedono però di mal occhio i soli due posti e la giudicano troppo costosa rispetto alla sorella maggiore: meglio accantonare qualche soldo in più e acquistare la 600. Anche le prestazioni sono motivo di critica, il motore è poco elastico, la potenza modesta, la velocità massima un po’ troppo bassa, il motore bicilindrico vibra troppo ai bassi regimi ed è troppo rumoroso agli alti. Basterebbe forse poco di più per accontentare la clientela, e l’azienda corre ai ripari.

Nel settembre dello stesso anno esce una versione lievemente revisionata, con l’aggiunta alla lista degli optional delle coppe ruota cromate, ma non basta. Si pensa allora a un aggiornamento sostanzioso e si lavora sia sul motore sia sull’allestimento. Il primo viene rivisto nel carburatore (Weber 24IMB2) nella fasatura e nell’alzata delle valvole migliorandone l’erogazione ed elevandone la potenza alla soglia dei 15 cv a 4000 giri al minuto, il secondo si arricchisce di molti dettagli ritenuti irrinunciabili come le modanature cromate sulle fiancate e i finestrini discendenti. La velocità massima sale a 90 km/h.

A partire dal novembre 1957 la Nuova 500 viene quindi commercializzata in due versioni: Economica (quella della presentazione, venduta a 465.000 lire anziché 490.000) e Normale, l’allestimento migliorato descritto sopra, venduta a 490.000 lire. Caso unico nella storia dell’automobile, i proprietari delle Nuova 500 Economica vendute prima del lancio della Normale, ricevono la differenza di 25.000 lire tramite assegno e vengono invitati presso le Stazioni di Servizio autorizzate Fiat per l’aggiornamento gratuito del motore.

È importante osservare che la 500 economica non fu la prima 500 prodotta. Questo ruolo spetta alla cosiddetta prima serie che restò in produzione solo tre mesi: dal luglio 1957 al settembre 1957. Il nome ufficiale delle prima serie è Nuova 500; le serie successive conservano questo nome ma gli affiancano una denominazione esplicativa (Economica, Normale, America, Sport, Giardiniera D, Giardiniera F e Giardiniera Autobianchi, D, F, L, R; nelle varianti trasformabile e tetto apribile) quasi mai indicata sul corpo della vettura in modo chiaro ed inequivocabile.

Per questi motivi un esemplare originale della prima serie è oggi di eccezionale rarità.

La produzione dal 1971 avviene non solo a Torino ma anche a Desio nello stabilimento dell’Autobianchi per la 500 Giardiniera e in Sicilia a Termini Imerese in provincia di Palermo. In seguito viene spostata interamente nello stabilimento siciliano.

Esce di produzione il 1º agosto del 1975, dopo ben 18 anni dal lancio della prima serie del 1957; l’ultimo esemplare costruito porta il numero di telaio 5.231.518.

Naturalmente non bisogna dimenticare le “speciali”, ovvero le versioni costruite in piccola serie, destinate alla nascente categoria delle “automobiliste”, oppure ad esaudire una richiesta elitaria e, fino ad allora, inimmaginabile: la seconda macchina.

Menzione speciale meritano infine le versioni sportive allestite dai preparatori, in particolare Abarth e Giannini entrate subito nel mito e vittoriose in molte competizioni. Il massimo concorrente dell’Abarth per la personalizzazione della piccola di casa Fiat, fu senza dubbio il carrozziere romano Giannini.

Nel 1991 la Fiat lanciò una “nuova piccola utilitaria”, la Fiat Cinquecento, che fu prodotta fino al 1998.

Nel 2007 la Fiat ha immesso infine sul mercato una nuova 500, disegnata appositamente affinché lo stile ricordi molto la versione nata cinquant’anni prima.

Alla scoperta di una tradizione senza eguali: la Settimana Santa in Puglia.

A Poggio Imperiale la “Via Crucis Vivente”.

I riti e le tradizioni che caratterizzano la Settimana Santa in Puglia sono molto sentiti dalla popolazione adulta ma anche dalle nuove generazioni.

Prova ne è il fatto che la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni religiose risulta sempre abbastanza nutrita.

Ogni borgo, ogni paese, ogni città della Puglia con i suoi riti, le sue tradizioni.

Forse la Settimana Santa di Taranto, soprattutto la due giorni di processioni, nella “città che cammina”, offre l’occasione per scoprire una tradizione senza eguali, una rappresentazione collettiva unica al mondo.

« In questi giorni a Taranto non si fa altro che camminare, dalla chiesa vecchia a quella nuova e ritorno; si cammina insieme, dietro e intorno alle Processioni: quella della notte del Giovedi Santo, l’Addolorata, e quella del Venerdi Santo, i Misteri.

Nessuno può farne a meno, soprattutto i “perdùne” , i confratelli, con il loro passo lento e scalzo, un incedere particolare cui viene dato il nome di “nazzecata”.

Sono ore di Passione, da inseguire, da vivere, da affogare nel perdono. E, a sua volta, da cercare, chiedere, concedere.

(…) Camminano nel dolore cullati dalle musiche per banda: marce funebri e lente nenie che servono a sopire gli animi, a domare le passioni.

La gente cammina con loro, i fratelli incappucciati: rapita dal rito del perdono o semplicemente curiosa di una tradizione che non ha eguali in Italia, o anche nel mondo, se è vero che solo Siviglia può contenderle la maestosità ».

[Dal Corriere del Mezzogiorno, Giovedi 1 Aprile 2010]

Seppure Taranto rappresenti il fiore all’occhiello della tradizione, non da meno sono da considerarsi le manifestazioni religiose che hanno luogo durante la Settimana Santa nelle altre località pugliesi.

Magari meno frenetiche, ma altrettanto intense e cariche di significato.

Pure in terra di Capitanata e nel Gargano i riti della Settimana Santa sono molto sentiti.

Famoso, ad esempio, il rito delle “Fracchie” di San Marco in Lamis: enormi tronchi di alberi aperti a listelli e colmi di legna da ardere, dalla forma di cunei, tipo cornucopie, montati su strutture munite di ruote, ai quali viene dato fuoco durante la processione della sera del Venerdi Santo.

Poggio Imperiale ha voluto anche quest’anno riproporre la “Via Crucis Vivente”, interpretata da una trentina di figuranti in costume d’epoca, richiamandosi alle antiche tradizioni di fede dei “poggioimperialesi”.

Si è svolta mercoledi 31 marzo 2010, poiché la programmazione di sabato 27 marzo è stata sospesa a causa della pioggia che non ne ha consentito il proseguimento fino alla sua conclusione.

L’evento ha avuto inizio verso le ore 19,00, al termine della Santa Messa , nell’area adiacente all’antica Chiesa del Sacro Cuore, che rappresenta un suggestivo scorcio panoramico del centro storico del paese, dove è stato inscenato il processo “romano” di fronte a Pilato, culminato con la condanna a morte mediante crocifissione del Nazareno.

La “Via Crucis” (propriamente “via della croce”) si è poi dispiegata lungo la centralissima via Vittorio Veneto, svoltando per la vecchia via “del pozzo”, fino a giungere all’altezza dell’antico sito della “seggiulètte”, luogo in cui si è consumato l’epilogo della Crocifissione di Cristo.

Le scene delle “stazioni”, che rappresentano i diversi momenti della “Passione”, rinnovando l’itineriario ovvero la via della passione medesima, sono state magistralmente interpretate dai protagonisti e dalle comparse della “drammatizzazione”, generando momenti di vera commozione tra la folla dei partecipanti in sommessa meditazione e preghiere penitenziali.

Tra le altre, due le scene fondamentali: la prima focalizzata sul processo a Gesù e l’altra – la vera scena madre – quella finale riguardante la sua crocifissione, morte e risurrezione.

Il processo

Dinanzi al Governatore romano Ponzio Pilato due avvocati, uno per l’accusa, l’altro per la difesa, hanno sostenuto le rispettive tesi di colpevolezza e d’innocenza con arringhe i cui testi sono stati liberamente tratti dai brani biblici.

L’epilogo

La crocifissione e la morte di Cristo è risultata di grande effetto grazie anche alla bravura dell’interprete oltre che agli effetti di luci e suoni e dello scenario naturale ove la rappresentazione si è svolta.

Una collinetta, un muretto a secco in pietra naturale, alberi di ulivi secolari e tre croci; su quella centrale il Cristo.

Le altre cerimonie religiose della Settimana Santa a Poggio Imperiale:

Giovedi Santo 1 aprile 2010, alle ore 18,00, è stata celebrata presso la Parrocchia San Placido Martire la Santa Messa “in Coena Domini” dell’istituzione del Sacramento dell’Eucaristia con lavanda dei piedi.

Venerdi Santo 2 aprile 2010, la mattina, prestissimo, alle ore 5,30, si è svolta per le strade del paese la Processione della statua di Gesù che porta la croce, portata a spalle da Confratelli incappucciati, in partenza dalla Chiesa Parrocchiale, e la Processione della statua della Madonna Addolorata anch’essa portata a spalle, da sole donne, in partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore.

Il suggestivo incontro tra Madre e Figlio, con il conseguente “intreccio” delle due Processioni , è avvenuto in piazza Imperiale, ove il parroco ha tenuto il consueto discorso di rito.

Sono seguite le celebrazioni delle “Lodi” nella Chiesa Parrocchiale, dove sono confluite le due statue con i loro rispettivi seguiti.

Alle ore 18,30 dello stesso giorno, l’Azione Liturgica “in morte Domini” con lettura del Vangelo della Passione e, alle ore 19,30, la Processione serale con le statue di Gesù Morto e della Madonna Addolorata, in partenza dalla Chiesa Parrocchiale, in un unico corteo, fino alla Chiesa del Sacro Cuore.

Sabato Santo 3 aprile 2010, Veglia pasquale e Santa Messa alle ore 23,00 presso la Chiesa Parrocchiale.

Domenica 4 aprile 2010: Solenne celebrazione della Santa Pasqua di Risurrezione , alle ore 11,00 presso la Chiesa Parrocchiale.

Il “Buon Vento”

A 107 anni la “nonna di Poggio Imperiale” mette a dimora uno degli alberi piantati in suo onore.

Sabato scorso 20 marzo 2010, si è conclusa a Poggio Imperiale la seconda fase dell’originale evento denominato “Buon Vento”, iniziato nel mese di dicembre del passato 2009.

La prima fase della manifestazione, battezzata “Natale con Alberi Vivi”, si è svolta in prossimità delle festività natalizie, allorchè l’Amministrazione Comunale consegnò a tutti gli esercizi commerciali del paese cinquanta alberi (del tipo Cedro Deodara, Cedro Atlantica, Tuya e Abete), che vennero riccamente addobbati a cura dei titolari dei medesimi esercizi.

La seconda fase, battezzata “Piantiamo Alberi” si è tenuta invece sabato 20 Marzo, giorno della “Festa dell’Albero”, ed è stata caratterizzata dalla messa a dimora degli stessi cinquanta alberi, da parte degli alunni delle scuole elementari e medie di Poggio Imperiale.

Il “Buon Vento” è un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cultura, ed “adottato” e finanziato dall’International Power, la multinazionale inglese che ha realizzato e gestisce il “Parco Eolico” di Poggio Imperiale1.

Il Parco Eolico o Wind Farm (fattoria del vento); il “Buon Vento” che con la sua forza consente di produrre energia elettrica “pulita”.

Numerosa la presenza di giovani e giovanissimi con i loro genitori alla manifestazione, che si è svolta presso la Scuola Media, dove sono state lette poesie dedicate agli alberi scritte dagli alunni.

Presente anche il Comandante della Stazione del Corpo Forestale di Sannicandro Garganico, il parroco Don Luca De Rosa, il sindaco Dott. Rocco Lentinio con tutta l’amministrazione comunale, le associazioni operanti sul territorio, Caritas, Avis, Associazione Carabinieri in congedo, Libertas, ecc.

Nell’occasione, é stata festeggiata anche la “Nonna di Poggio Imperiale”, Maria Giuseppa Robucci, nata il 20 marzo 1903, arrivata alla Scuola Media a bordo di una fiammante Alfa Romeo Spider decappottabile rossa, ed accolta , tra applausi e fuochi pirotecnici, dalle ragazze pon pon, dagli sbandieratori e dal coro degli alunni che hanno intonato un coinvolgente “Tanti auguri … a te”.

Durante la manifestazione la festeggiata ha ricevuto, a sorpresa, la visita dell’altro Nonno di Poggio Imperiale”, Giuseppe Nista, che il giorno 8 del prossimo mese di aprile compirà ben 101 anni.

L’incontro fra i due concittadini ultracentenari ha rappresentato un momento di forte commozione che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Ma la vera sorpresa l’ha fatta proprio Nonna Maria Giuseppa, quando ha voluto usare da sola il badile per coprire con la terra uno degli alberi piantati in suo onore.

Poi il classico taglio della torta, dopo lo spegnimento di 107 candeline, e il gradito omaggio floreale di ben 107 rose offerto dall’Amministrazione Comunale.

Sette anni fa, allo scoccare dei 100 anni, Nonna Maria Giuseppe fu festeggiata con la presenza in paese di inviati della trasmissione televisiva “La vita in diretta” di Rai 1.

I cinquanta alberi sono stati piantumati nelle aree pubbliche del paese, fra le quali la Scuola Media; alcuni altri verranno messi a dimora prossimamente nella piazzetta in via Di Vittorio, dove sarà eretto un monumento in memoria delle tre vittime poggioimperialesi dei lager nazisti: Verzino, Braccia e Zangardi.

Un albero … quante riflessioni!

1 Il Parco Eolico di Poggio Imperiale è stato ufficialmente inaugurato il 27 giugno 2009. L’impianto è costituito da 15 aerogeneratori Vestas V80 da 2 MW ciascuno. Un parco eolico o wind farm (fattoria del vento) è un insieme di aerogeneratori (torri o pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro che producono energia elettrica sfruttando la forza del vento. La generazione di energia elettrica varia in funzione del vento e della capacità generativa degli aerogeneratori. In un parco eolico le singole turbine sono interconnesse tra loro con una linea di collegamento a medio voltaggio (generalmente 34,5 kV) e con un sistema di comunicazione (per il cosiddetto remote monitoring). La energia a medio voltaggio viene poi convertita in alto voltaggio tramite un trasformatore in una sottostazione ed immessa nella rete elettrica.