A Montecarlo la Ferrari sul podio (Alonso arriva secondo!)

La Ferrari sembra aver avuto uno scatto d’orgoglio oggi a Montecarlo nel Principato di Monaco.

Sebastian Vettel su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monaco al termine di una gara costellata di incidenti e di un arrivo in volata. Il tedesco ha preceduto Fernando Alonso su Ferrari, distanziato di poco piu’ di un secondo, e al terzo posto Jenson Button su McLaren-Mercedes.

Nella classifica piloti Vettel e’ nettamente in testa, con 143 punti, al secondo posto c’e’ Lewis Hamilton con 85, con quasi sessanta punti di distacco, ed Alonso al quinto posto con 69 punti.

Per il campione del mondo in carica e’ il quinto successo stagionale, il quindicesimo in carriera. Per la Ferrari oggi e’ stato il secondo podio stagionale.

L’incidente piu’ serio e’ quello capitato a Vitaly Petrov su Renault Lotus, a sette giri dal termine. La gara a quel punto e’ stata fermata, le vetture sono tornate sulla griglia di partenza e poi, a pista ripulita, nuovo via con la safety car che ha fatto da battistrada per il primo dei cinque giri rimanenti. Petrov e’ stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni, stando alle prime informazioni.

Per l’altro ferrarista, Felipe Massa, costretto ad abbandonare la corsa per un incidente, ancora zero punti.

Questa la situazione al 6° GP del 2011:

Classifica Piloti

1 Sebastian Vettel (Red Bull) 143

2 Lewis Hamilton (McLaren) 85

3 Mark Webber (Red Bull) 79

4 Jenson Button (McLaren) 76

5 Fernando Alonso (Ferrari) 69

Classifica Costruttori

1 Red Bull 222

2 McLaren 161

3 Ferrari 93

4 Renault 50

5 Mercedes 40

Ad un terzo del Campionato 2011 (mancano ancora 19 GP alla fine), la Ferrari non è messa benissimo, anche se tutti gli scenari sono da considerare ancora aperti.

Lo scatto di orgoglio di oggi della Ferrari, con Alonso al secondo posto, fa comunque ben sperare!

Un po’ di storia sulla Ferrari

Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana, fondata da Enzo Ferrari, che produce autovetture sportive d’alta fascia e da gara. Essa gestisce, tra l’altro, una delle più celebri e titolate squadre sportive impegnate nelle competizioni automobilistiche del mondo: la Scuderia Ferrari. La sede dell’azienda è situata a Maranello, in provincia di Modena ed è guidata, dal 1991, da Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Confindustria e del Gruppo Fiat.

Il simbolo ufficiale, storicamente rappresentato da un cavallino rampante, è attribuibile a quello dell’aviatore romagnolo ed asso della prima guerra mondiale Francesco Baracca (1888-1918) ceduto personalmente dalla madre nel 1923 come portafortuna ad Enzo Ferrari e da allora diventato emblema del marchio Ferrari e dello stesso reparto corse.

La Ferrari è, ad oggi, l’unico team ad aver partecipato a tutte le edizioni del Campionato del Mondo di Formula 1 e, soprattutto, quello con il maggior numero di successi: vanta il record di 15 titoli di Campione del mondo piloti (conseguiti nel 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e nel 2007), il record di 16 titoli di Campione del mondo costruttori (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, e nel 2008) ed il record di 204 vittorie in un Gran Premio .

Tra i piloti famosi che hanno corso per la “Rossa”: Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Phil Hill, Mike Hawthorn, John Surtees, Clay Regazzoni, Niki Lauda, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Gerhard Berger, Jean Alesi, Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.

Campioni del mondo

In 60 anni della Formula 1, la classifica – per titoli vinti – è guidata dal ferrarista Michael Schumacher con ben 7 titoli, segue il mitico Juan Manuel Fangio con 5 titoli. Seguono Alain Prost con 4, Jack Brabham, Jackie Stwart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna con 3 titoli. Solo due gli italiani: Nino Farina con un titolo e Alberto Ascari con due.

Anno/ Pilota/ Campione/ Nazione /Vettura/

1950 Nino Farina Italia Alfa Romeo

1951 Juan Manuael Fangio Argentina Alfa Romeo

1952 Alberto Ascari Italia Ferrari

1953 Alberto Ascari Italia Ferrari

1954 Juan Manuael Fangio Argentina Mercedes/Maserati

1955 Juan Manuael Fangio Argentina Mercedes

1956 Juan Manuael Fangio Argentina Ferrari

1957 Juan Manuael Fangio Argentina Maserati

1958 Mike Hawthorn Gran Bretagna Ferrari

1959 Jack Brabham Australia Cooper-Climax

1960 Jack Brabham Australia Cooper-Climax

1961 Phil Hill Stati Uniti Ferrari

1962 Graham Hill Gran Bretagna BRM

1963 Jim Clark Gran Bretagna Lotus-Climax

1964 John Surtees Gran Bretagna Ferrari

1965 Jim Clark Gran Bretagna Lotus-Climax

1966 Jack Brabham Australia Brabham-Repco

1967 Denis Hulme Nuova Zelanda Brabham-Repco

1968 Graham Hill Gran Bretagna Lotus-Ford

1969 Jackie Stewart Gran Bretagna Matra-Ford

1970 Jochen Rindt Austria Lotus-Ford

1971 Jackie Stewart Gran Bretagna Tyrrel-Ford

1972 Emerson Fittipaldi Brasile Lotus-Ford

1973 Jackie Stewart Gran Bretagna Tyrrel-Ford

1974 Emerson Fittipaldi Brasile McLaren-Ford

1975 Niki Lauda Austria Ferrari

1976 James Hunt Gran Bretagna McLaren-Ford

1977 Niki Lauda Austria Ferrari 1

1978 Mario Andretti Stati Uniti Lotus-Ford

1979 Jody Scheckter Sudafrica Ferrari

1980 Alan Jones Australia Williams-Ford 1

1981 Nelson Piquet Brasile Brabham-Ford

1982 Keke Rosberg Finlandia Williams-Ford

1983 Nelson Piquet Brasile Brabham-Ford

1984 Niki Lauda Austria McLaren-Tag Porsche

1985 Alain Prost Francia McLaren-Tag Porsche

1986 Alain Prost Francia McLaren-Tag Porsche

1987 Nelson Piquet Brasile Williams-Honda

1988 Ayrton Senna Brasile McLaren-Honda

1989 Alain Prost Francia McLaren-Honda

1990 Ayrton Senna Brasile McLaren-Honda

1991 Ayrton Senna Brasile McLaren-Honda

1992 Nigel Mansell Gran Bretagna Williams-Renault

1993 Alain Prost Francia Williams-Renault

1994 Michael Schumacher Germania Benetton-Ford

1995 Michael Schumacher Germania Benetton-Renault

1996 Damon Hill Gran Bretagna Williams-Renault

1997 Jacques Villeneuve Canada Williams-Renault

1998 Mika Hakkinen Finlandia McLaren-Mercedes

1999 Mika Hakkinen Finlandia McLaren-Mercedes

2000 Michael Schumacher Germania Ferrari

2001 Michael Schumacher Germania Ferrari

2002 Michael Schumacher Germania Ferrari

2003 Michael Schumacher Germania Ferrari

2004 Michael Schumacher Germania Ferrari

2005 Fernando Alonso Spagna Renault

2006 Fernando Alonso Spagna Renault

2007 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari

2008 Lewis Hamilton Gran Bretagna McLaren

2009 Jenson Button Gran Bretagna Brawn Gp 2

2010 Sebastian Vettel Germania Red Bull

* Logo Ferrari (dal Sito Internet della Ferrari)

Le bellezze di Como

E’ sempre bello e piacevole fare un salto da Milano a Como.

In inverno il clima è mite, le estati ventilate, alberi fioriti in primavera, ed altre fantastiche caratteristiche rendono Como una meta ideale in tutte le stagioni.

Città lombarda fiera e stupenda, industriale e turistica ad un tempo, capoluogo di provincia con circa 85.000 abitanti, Como sorge vicino al confine con la Svizzera e si stende sul ramo occidentale del lago omonimo, uno dei principali laghi italiani.

La città vive in simbiosi con il suo lago e con i monti che lo circondano, incastonata come un gioiello in una verde conca all’estremità meridionale, parte di un paesaggio unico, romantico per eccellenza, prediletto dai poeti e dagli innamorati, modellato dalla natura e dall’uomo.

Anche se oggi è completamente urbanizzato, il territorio continua ad essere il luogo incantevole scoperto e conquistato dai Romani quasi due secoli prima di Cristo. Da allora i turisti hanno continuato, attraverso i secoli, ad affluirvi, richiamati dal fascino esercitato dalla zona, dal clima dolce, dalle suggestioni dei luoghi rievocati da Alessandro Manzoni nel suo celebre romanzo i “Promessi Sposi”.

Interessante è percorrere il lago col battello da una riva all’altra, e farsi condurre alla magica scoperta dei dintorni: boschi che s’arrampicano sui verdi pendii, cascatelle che scendono come fili argentati, caratteristiche chiesette, villini seminascosti dalla vegetazione, belle ville cinquecentesche e antichi incantevoli borghi che racchiudono testimonianze storiche d’inestimabile valore: Cernobbio, Blevio, Torno, Moltrasio, Tremezzo, Griante, Urio, Bellagio, spesso scenari di storie d’amore romantiche e drammatiche.

Altra attrattiva è la funicolare Como – Brunate e ampi sono i panorami sulla pianura e su tutta la regione dei Laghi che si possono ammirare dall’alto.

A Como, numerosi sono i monumenti che si possono visitare, a partire da Piazza Duomo, con la Cattedrale la cui straordinaria bellezza si deve alla bravura dei Maestri Comacini.

Notevole è l’adiacente Palazzo del Broletto, antica sede comunale. E, ancora, Piazza Verdi, con i monumenti che ricordano varie epoche storiche (le mura medioevali, il teatro neoclassico e la Casa del Fascio), la Basilica di San Fedele e Porta Torre.

Da Piazza Duomo si prosegue per Corso Vittorio Emanuele, via piena di negozi, bar e ristoranti, fino a giungere a Palazzo Giovio, sede del Museo Civico Archeologico dedicato a diversi periodi storici che vanno dalla Preistoria fino al Medioevo.

Il Tempio Voltiano, inaugurato nel 1928 per celebrare l’opera di Alessandro Volta, celebre scienziato comasco; il Tempio ospita più di 200 reperti di cui circa la metà originali.

Altra grande attrazione turistica della città è il Museo della Seta, che conserva antichi macchinari e tessuti, che mostra 150 anni di tradizione delle tecniche relative alla lavorazione della seta.

La storia del filo d’oro inizia lontano. Per secoli esclusivo segreto della corte imperiale cinese, la lavorazione della seta venne importata in Italia solo dopo l’anno mille e si diffuse nelle regioni del Sud, soprattutto in Sicilia. A Como arrivò attorno al 1400 e subito ebbe grande sviluppo grazie anche alla lungimiranza del duca Ludovico Sforza, il quale obbligò i contadini a piantare nei loro campi gli alberi di gelso. Una decisione che gli valse il titolo di Ludovico il Moro, dal nome della pianta di gelso, in latino “bombix mori” e in dialetto comasco “murun”. Le foglie di gelso sono infatti ancora oggi l’unico cibo del baco da seta, che da migliaia di anni compie il suo ciclo vitale dalle minuscole uova al prezioso bozzolo. Fino agli inizi del ‘900 i contadini si trasformavano in bachicoltori nel periodo primaverile, per riuscire ad arricchire le loro magre entrate economiche. Le donne della famiglia e i bambini avevano il compito di raccogliere le foglie di gelso e tagliarle affinché i minuscoli bruchi potessero cibarsene. Una volta cresciuti, i bachi cominciano a produrre un sottilissimo filo col quale si avvolgono creando il bozzolo che servirà loro a trasformarsi in farfalla. Quest’ultima fase deve però essere interrotta per poter riuscire a “svolgere” il bozzolo ed ottenere un unico lungo filo lungo circa 1500 metri che verrà unito ad altri fili per ottenere la giusta resistenza. Da questo momento in poi inizia la trasformazione del filo in tessuto, e soprattutto, ciò per cui la città di Como è famosa nel mondo: la creazione del design che rende unico ogni prodotto di seta. Ancora oggi Como, con il suo distretto serico, è considerata la capitale mondiale della seta. Il filo grezzo viene però importato dalla Cina e dal Brasile e nelle numerose tessiture, stamperie e seterie lariane si trasforma in foulard, cravatte, abiti e accessori firmati dai nomi più importanti della moda mondiale, che vengono a Como per scegliere i disegni esclusivi per le loro “maisons”. L’importanza sociale ed economica che la seta ha avuto nel comasco è testimoniata da alcuni interessanti musei che permettono di conoscere questo pregiato prodotto e le sue varie fasi di lavorazione.

La croce di San Carlo e la reliquia del Santo Chiodo

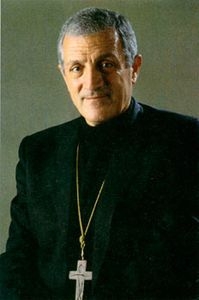

Puntualmente, alle ore 20,45 dello scorso venerdi 15 aprile, ha avuto solennemente inizio nelle vie del centro di Sesto San Giovanni la “Via Crucis” con la croce di San Carlo contenente la reliquia del Santo Chiodo, guidata dal Cardinale Dionigi Tettamanzi Arcivescovo di Milano.

Numerosi i partecipanti che, in composta preghiera, hanno seguito la processione partita dalla Chiesa di San Giovanni in via Tino Savi e conclusasi nella piazza Petazzi antistante la Basilica di Santo Stefano, percorrendo via Fogagnolo, piazza della Repubblica, via Cesare da Sesto e via Dante.

Sulle finestre e sui balconi degli appartamenti lungo il tragitto della “Via Crucis”, tanti lumini accesi nella notte hanno contribuito a donare all’evento un’atmosfera spirituale di raccoglimento e di devozione.

Il Cardinale, accolto da tutto il clero della VII Zona Pastorale e dalle autorità civili e militari, è stato calorosamente salutato dalla folla esultante e dal sindaco della città di Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini, prima dell’inizio delle celebrazioni.

Alle sette soste della processione, corrispondenti alle “Sette Stazioni della Via Crucis”, ognuna delle quali caratterizzata dalla presenza di una croce e da una raffigurazione sacra, si sono svolti i riti della proclamazione della parola, della meditazione, dell’invocazione e dell’acclamazione, con canti processionali durante tutto il percorso.

La conclusione sulla piazza antistante la Basilica di Santo Stefano con l’omelia solenne dell’Arcivescovo e la Preghiera di San Carlo davanti al Crocifisso.

Infine i saluti finali e i ringraziamenti di rito da parte del Decano di Sesto San Giovanni, Don Giovanni Brigatti, Prevosto della Basilica di Santo Stefano.

Quest’anno, in occasione del quarto Centenario della Canonizzazione di San Carlo Borromeo, compatrono della Chiesa Ambrosiana, il Cardinale Tettamanzi ha inteso guidare la “Via Crucis” in ogni Zona Pastorale della Diocesi con la solenne “peregrinatio” della croce di San Carlo con la reliquia del Santo Chiodo, riproponendo così il gesto che il Santo Arcivescovo milanese volle compiere portando la croce per le vie della città e dei paesi della Diocesi, all’epoca flagellati dalla peste, per “mostrare” al popolo l’amore di Dio al quale affidarsi e nel quale riporre speranza in un tempo difficile, come anche quello che stiamo attraversando, spesso segnato dal dolore.

La prima “Via Crucis” si è svolta a Milano il giorno successivo all’inizio della Quaresima che secondo il rito Ambrosiano è iniziata Domenica 13 marzo scorso.

A Milano, dunque, alle ore 20,45 di lunedì 14 marzo, giorno del suo settantasettesimo compleanno, il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha presieduto la solenne “Via Crucis” con la croce di San Carlo e la reliquia del Santo Chiodo.

E’ partita dalla Chiesa di San Fedele, nell’omonima piazza, percorrendo Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo Mattioli, Via Mons. Catena, Piazza Meda, Via S. Paolo e Corso Vittorio Emanuele, toccando alcuni luoghi simbolici della città, e si è conclusa in Duomo, dove, per iniziare con spirito di penitenza il cammino quaresimale, è stato compiuto l’antico e suggestivo rito dell’imposizione delle ceneri.

La “Via Crucis” nelle altre sei Zone Pastorali della Diocesi si è svolta poi, sempre alle ore 20,45, secondo il seguente calendario:

•Varese (zona II) venerdì 18 marzo presso la Basilica di San Vittore

•Monza (zona V) venerdì 25 marzo a Seveso presso la Parrocchia S. Pietro Martire

•Rho (zona IV) venerdì 1 aprile a Magenta presso la Parrocchia S. Martino

•Lecco (zona III) venerdì 8 aprile presso la Basilica di S. Nicolò

•Melegnano (zona VI) mercoledì 13 aprile a Busnago presso la Parrocchia S. Giovanni Evangelista

ed infine, in conclusione, a

•Sesto San Giovanni (Zona VII) venerdì 15 aprile presso la Basilica S. Stefano

Per seguire la “Via Crucis” a tutti partecipanti è stato offerto il sussidio “Quel chiodo grida che veramente Dio, in Cristo, riconcilia il mondo a sé”, un volumetto curato dal Centro Ambrosiano.

La croce di San Carlo contenente la reliquia del Santo Chiodo è arrivata in Basilica di S. Stefano a Sesto San Giovanni alle 11 del mattino di venerdi 15 aprile ed è rimasta esposta all’adorazione dei fedeli anche sabato 16 e domenica 17.

La reliquia, custodita in una teca trasparente incastonata nella croce, si presenta a forma di ganascia ad anello, tipico del “morso di cavallo”, con un chiodo ad esso congiunto.

Qualche notizia sul Santo Chiodo e la croce di San Carlo

Ogni anno nel Duomo di Milano una cerimonia dalle origini antichissime (oltre quattrocento anni) ricorda quando Sant’Ambrogio trovò uno dei chiodi della Croce.

Il 13 settembre di ogni anno, uno strano marchingegno con a bordo cinque canonici e l’Arcivescovo di Milano, sale fino a 45 metri d’altezza, grazie a un complesso sistema di argani elettrici e, giunto nella volta dell’abside del Duomo, permette di prelevare una custodia che contiene uno dei Chiodi della Crocifissione e un frammento della Croce.

Lo strano mezzo, che si chiama “Nivola”, sembra sia stato progettato da Leonardo (in origine era azionato da una ventina di uomini che si trovavano sul tetto della cattedrale) per permettere al Vescovo di raggiungere la Santa Reliquia e portarla in processione all’interno del Duomo. Nella sua forma attuale la “Nivola”, così come l’artistica croce che accoglie la teca del Santo Chiodo, risale all’epoca del Cardinal Carlo Borromeo: costituita da un ampio cesto in lamiera, avvolto da un rivestimento di tela e ornata di pitture che raffigurano angeli e cherubini avvolti in vaporose nubi (da qui “nivola” … da “nuvole”), fu dipinta dal Landriani nel 1612, e da allora fu più volte restaurata. Lungo tre metri e largo poco meno, il bizzaro «ascensore» pesa circa otto quintali. Eppure allo stupìto fedele par sempre di vedere innalzarsi una tenue voluta d’incenso.

La leggenda narra che il Santo Chiodo si trovi a Milano da molto tempo e sia stato ritrovato da Sant’Ambrogio.

In un caldo pomeriggio del quarto secolo, Ambrogio, già vescovo di Milano, girava per la città e, passando davanti alla bottega di un fabbro, fu attratto dal frastuono delle martellate. Entrato nell’umile bottega dell’artigiano, lo vide impegnato a cercare di piegare un piccolo pezzo di ferro. Il martello si abbatteva ripetutamente sul metallo incandescente, provocando una pioggia di scintille che rischiarava l’interno del negozio, ma i colpi non deformavano il piccolo oggetto.

Ambrogio stette ad osservare il lavoro affannoso del povero fabbro per diverso tempo. Il ferro veniva riposizionato nel braciere per l’ennesima volta, si scaldava fino a diventare incandescente e, tornato sull’incudine, veniva battuto dal maniscalco con tutta la forza che aveva; niente, il metallo non si sformava e il fabbro, sudato e imprecante, gettò a terra il martello.

Ambrogio si avvicinò all’uomo e chiese il permesso di esaminare l’oggetto: era un grosso chiodo ritorto, lungo poco più di una spanna.

Ambrogio impallidì: si trattava di uno dei quattro chiodi usati per crocifiggere Gesù. Da anni si erano perse le tracce di questo sacro oggetto e ora, senza che nessuno fosse in grado di spiegare come, ricompariva nella bottega di un umile fabbro.

Il Chiodo era stato smarrito dall’imperatore Costantino che lo aveva ricevuto in dono dalla madre Elena che aveva ritrovato tutti e quattro i Chiodi della Crocifissione, nel 326, a Gerusalemme (nello stesso anno, la madre di Costantino, aveva ritrovato le spoglie dei Re Magi).

Uno dei Chiodi era stato gettato in mare dalla stessa Elena per placare una tempesta che aveva colto la sua imbarcazione mentre attraversava l’Adriatico. I tre Chiodi rimanenti, entrati in possesso di Costantino, erano stati posizionati nel suo elmo, in una briglia e nel morso del cavallo, per scongiurare eventuali disgrazie. Inspiegabilmente, due reliquie scomparvero e, nonostante affannose ricerche e incredibili ricompense, non furono mai ritrovati, almeno fino al giorno in cui, il chiodo adattato a morso del cavallo, non ricomparve in una bottega di Milano.

Ambrogio fece immediatamente portare il Chiodo in Santa Tecla, la basilica estiva, dove rimase fino a quando la chiesa non venne abbattuta per fare posto alla costruzione del Duomo.

La prima processione del Santo Chiodo che si ricordi risale al 1576, quando, durante la peste, San Carlo portò la reliquia in processione dal Duomo alla chiesa di San Celso per implorare la fine dell’epidemia.

San Carlo aveva fatto appositamente costruire una croce di legno per portare il Santo Chiodo in processione, croce che oggi viene solitamente custodita nella chiesa parrocchiale di Trezzo d’Adda.

Un giro per Vigevano…

Vigevano e’ conosciuta per avere una delle piazze piu’ belle d’Italia, con un magnifico porticato, il Duomo dalla caratteristica facciata ricurva ed un bellissimo castello rinascimentale.

La città di Vigevano si trova sulla riva destra del Ticino a circa 35 chilometri sia da Milano che da Pavia, della cui provincia fa parte.

Il centro storico della città è caratterizzato dalla celebratissima Piazza Ducale, considerata fra le più belle piazze d’Italia.

Voluta nel 1492 da Ludovico Maria Sforza detto il Moro, come anticamera nobile al castello, è un vero gioiello dell’architettura rinascimentale, ancora oggi cuore e salotto di Vigevano. Sulla piazza, nel punto più alto della città, si erge la Torre, costruita a più riprese a partire dal 1198 e ultimata dal Bramante alla fine del quattrocento. Si accede poi al cortile del Castello Sforzesco, costruito a partire dalla prima metà del sec. XIV e modificato in epoche diverse. Il castello si compone di più parti che si affacciano sul cortile maggiore. Il Mastio, su tre lati, con quattro torri agli angoli, fu voluto da Luchino Visconti, Podestà di Vigevano, come dimora degna di ospitare la corte milanese ed in grado di difenderla. A lato del corpo principale, sul fianco della bramantesca Loggia delle Dame, gli agili colonnati della Falconiera lo collegano alle tre scuderie del tardo quattrocento, che chiudono il cortile sino alla torre. Dal Mastio parte anche la Strada Coperta, la più lunga del mondo (ben 164 metri), destinata a scavalcare il borgo per collegare rapidamente il castello con una fortificazione indipendente, la Rocca Vecchia, porta d’accesso verso le campagne. Attualmente sul sito dell’originaria rocca vecchia, sorge un amplissimo maneggio coperto chiamato Cavallerizza grande.

Sempre in Piazza Ducale sorge il Duomo rinascimentale che si presenta con una facciata ellittica costruita nel 1680 dal Vescovo spagnolo Juan Caramuel per mascherare la difformità della disposizione della chiesa, non perfettamente allineata rispetto alla piazza. All’interno è conservato un prezioso Museo del Tesoro con oreficerie cinquecentesche ed arazzi fiamminghi.

Interessante è anche il giro delle vie che circondano le antiche mura da cui si notano interessanti scorci del castello e di edifici coevi.

Ma Vigevano vuol dire anche “scarpe”.

Almeno fino a tutti gli anni Sessanta del secolo scorso, la fama di “capitale mondiale della calzatura” di Vigevano era determinata e pienamente giustificata dalla forza dei numeri: nel 1960 la produzione annua sfiorava i 21 milioni di paia, di cui poco meno della metà prendeva la via delle principali capitali estere. Un primato che Vigevano si era conquistata grazie alla capacità dei suoi imprenditori e alla abilità dei lavoratori impiegati. A riprova di tale capacità è l’invenzione della scarpa femminile con “tacco a spillo”, presentata in anteprima mondiale a Vigevano in occasione della XVI Mostra Mercato Internazionale delle Calzature nel gennaio 1953. L’arte “di conzare le scarpe” é un’attività che a Vigevano troviamo attestata a partire dal XIV secolo, allorché in un capitolo degli Statuti Comunali emanati nel 1392 si proibiva la concia e la lavorazione delle pelli sulla pubblica piazza. Nel 1866 due fratelli, Luigi e Pietro Bocca, diedero vita al primo calzaturificio modernamente inteso nel senso della divisione e specializzazione della fasi lavorative, affidate per la prima volta anche alla manodopera femminile. Nel 1901 Antonio Ferrari aprì la prima fabbrica italiana di macchine per calzature e nel 1929 Vigevano fu la prima città italiana a iniziare la produzione di calzature in gomma: le scarpe da tennis videro la luce proprio nella città ducale. Una tradizione e un primato che troviamo ancora oggi affermati e documentati nel Museo Internazionale della Calzatura, la prima ed unica istituzione pubblica in Italia dedicata alla storia e alla evoluzione della scarpa intesa come indumento e come oggetto di design e moda. Nato per volontà dello storico locale Luigi Barni e dell’imprenditore Pietro Bertolini cui é dedicato, il Museo della Calzatura a partire dal 2003 ha una nuova e definitiva collocazione all’interno del Castello. Gli ampi e suggestivi spazi e gli allestimenti ricavati nei piani superiori delle scuderie ducali, valorizzano al meglio la peculiarità ed unicità di tale collezione. E di esemplari unici e curiosi il Museo ne possiede davvero tanti.

Il Museo è’ costituito dalla sezione storica in cui si possono ammirare scarpe dal XV secolo ai nostri giorni. Nella seconda sezione vi sono le calzature appartenute a celebri personaggi tra cui la pianella (pantofola) della Duchessa Beatrice d’Este, le calzature di Papa Pio XI e di Benito Mussolini e la ricostruzione del polacchino medioevale di Carlo Magno e delle scarpe del Re sole.

Vigevano è famosa anche per aver dato i natali ad Eleonora Duse il 3 ottobre 1858 ….”per segno divino una delle più grandi attrici del mondo” (…dalla lapide affissa all’esterno del palazzo natìo).

Danza macabra e Trionfo della Morte a Clusone

L’Oratorio dei Disciplini di Clusone, in Val Seriana in provincia di Bergamo, è un edificio di origine medievale, posto di fronte alla Basilica di Santa Maria Assunta, voluto dalla Confraternita dei Disciplini come sede del proprio Ordine.

L’edificio, dalla struttura semplice, possiede un ciclo di affreschi di grande valore, del 1485, dipinti dal pittore clusonese Giacomo Borlone de Buschis: all’esterno, sulla parete di facciata, sono dipinti i seguenti soggetti, su vari registri.

Il Trionfo della Morte

In alto il Trionfo della morte: la Morte viene vista come una grande regina che sottomette tutti a sé; è rappresentata come uno scheletro trionfante avvolta in un mantello e con una corona sul capo. Essa sventola dei cartigli; sotto il cartiglio a destra vi è un gruppo di persone che la implorano offrendole ricchezza; sul drappo però, la Morte afferma che nessun uomo è così forte da poterle scappare. Nel cartiglio a sinistra invece, ella dice di essere regina e di non volere le ricchezze che le vengono offerte, perché vuole solo la vita di coloro che la implorano, essendo Signora di ogni persona. Sotto i suoi piedi, in un sepolcro di marmo, giacciono i corpi del Papa e dell’ Imperatore, circondati da serpenti, rospi e scorpioni, emblemi di superbia e morte improvvisa. Questo sta a simboleggiare la potenza della morte, che non risparmia nessuno. Infatti, accanto al sepolcro, vi sono persone ricche e potenti che le offrono oro in cambio della loro salvezza; tra questi soggetti si possono riconoscere un cardinale, un vescovo, un re ed un filosofo. La grande Regina, in ogni caso, colpisce in modo spietato, aiutata da altri scheletri. Questi aiutanti che stanno al suo fianco hanno il compito di uccidere. Quello che si trova a destra della Morte tiene in mano una specie di archibugio e colpisce senza pietà un gruppo di persone imploranti; sopra di esse vi è un altro cartiglio che dice che la morte colpisce in modo doloroso soltanto chi offende Dio mentre porta ad una vita migliore chi pratica la giustizia. L’incontro dei tre morti e i tre vivi A sinistra, nello stesso registro, inserito nella rappresentazione del Trionfo della Morte, l’incontro dei tre morti e dei tre vivi.

La danza macabra

Nel registro mediano la danza macabra. Gli scheletri, allegoria della morte, danzano con diversi personaggi di rango inferiore rispetto alle vittime della Morte nel trionfo del registro superiore: vi sono rappresentati una donna con uno specchio, simbolo della vanità; un membro della confraternita dei Disciplini, con l’abito della regola e il flagello; un contadino; un oste; un soldato; un mercante, con la sacca dei soldi; un uomo di lettere; un magistrato. questi, ciascuno in coppia con uno scheletro, si avviano verso un macabro ballo.

Il giudizio universale

Nel registro inferiore ora molto danneggiati erano anche una rappresentazione dei novissimi e del Giudizio universale.

I cartigli e le iscrizioni

Diverse iscrizioni e cartigli ornano l’affresco:

• “Ognia omo more e questo mondo lassa – chi ofende a Dio amaramente passa” cartiglio a sinistra nel Trionfo della Morte.

• “O ti serve a Dio del bon core non avire pagura a questo ballo venire. Ma alegremente vene e non temire”

• “… Amamus crucem omnes diligamus Deo devote serviamus cum omne reverentia “ (divide la danza macabra dal registro inferiore)

Danneggiamenti e restauri

Nel 1673 con il sopraelevamento dell’Oratorio (1350) sulla cui facciata è affrescato il tema della Morte (1485), la Confraternita dei Disciplini addossò all’affresco una scala come accesso al piano superiore, spostando la porta antica in basso e aprendone un’altra in alto sulla destra. Questa scala e l’apertura delle porte danneggiò irrimediabilmente il grande affresco che probabilmente non interessava più. Solo alla metà dell’Ottocento la scala venne rimossa e si costruì un accesso laterale al piano superiore. Nel 1902-1905 si procedette ad un primo restauro dell’affresco, ripetuto poi nel 1970 e nel 1999-2000.

L’interno

All’interno un ciclo con la vita di Gesù.

L’Ordine dei Disciplini

I Disciplinati o Disciplini di Bergamo erano, nel medioevo, dei laici riuniti in congregazioni e confraternite che, preoccupati per la salvezza della propria anima, si sottoponevano a una vita di preghiera e di penitenza tra le quali privilegiavano l’autoflagellazione. Con quest’ultima pratica cercavano, anche, di ripetere e provare sul proprio corpo le stesse sofferenze patite da Cristo nella sua passione. Fu un fenomeno socioreligioso che ebbe tra il XIII secolo e gli inizi del XV secolo una notevole diffusione, visto con sospetto e in molte occasioni avversato dalla Curia Romana che condannò alcuni suoi esponenti come eretici. I disciplinati, chiamati anche battuti per le loro manifestazioni penitenziali, trovarono un terreno fertile tra il popolo minuto in un periodo storico particolarmente difficile, caratterizzato dalle lotte fratricide che opponevano Guelfi e Ghibellini. Dietro queste fazioni, o per meglio dire sigle, stavano poteri feudali che, prescindendo da qualsiasi ideologia che non fosse la conquista o il mantenimento del potere, cercavano di imporre la propria supremazia. A tutto ciò si aggiungevano le ricorrenti pestilenze con il loro bagaglio di morte, intese dalla gente come manifestazioni della collera divina per le malefatte degli uomini, e lo stato endemico di miseria in cui si dibatteva la maggior parte del popolo soggetto. Una nuova religiosità nasceva spontaneamente e si diffondeva ove maggiore era il disagio materiale e spirituale, dando luogo a movimenti religiosi spesso ai limiti dell’eresia.

Clusone: una città dipinta sospesa tra arte, tempo e natura

Clusone sorge in una posizione dominante un ampio altopiano soleggiato collocato ad una altitudine ideale di 648 m. s.l.m., circondato dalle montagne delle Prealpi Orobiche e dalla pineta della Selva. Si tratta di una vera e propria città d’arte e di artisti che racchiude numerose testimonianze della sua storia e del suo notevole patrimonio artistico.

Il visitatore che percorre il suo suggestivo centro storico, costruito su quattro livelli successivi, si trova di fronte a continue sorprese: accanto ai monumenti più importanti e famosi, quali il palazzo comunale, con il celebre orologio planetario Fanzago e il complesso monumentale della Basilica di Santa Maria Assunta, nel cui ambito spicca un affresco di fama internazionale sul tema della “Danza macabra”, si susseguono piccoli palazzi con affreschi quattrocenteschi, portali in pietra, loggiati, facciate decorate del XV sec., chiostri di monasteri, pittoresche piazzette, androni, cortili e fontane. Sulle facciate e all’interno di palazzi ed edifici religiosi si possono ammirare numerosi affreschi che hanno reso celebre Clusone come “città dipinta”. L’accenno rivolto al celeberrimo Orologio planetario Fanzago introduce ad un’altra dimensione che caratterizza la città di Clusone: quella del tempo. Da questo punto di vista, da non perdere è la visita al palazzo Marinoni Barca che ospita la sede del Museo Arte e Tempo il quale, per l’importante collezione di meccanismi di orologi da torre, databili dal XIV al XX sec., rappresenta un punto di riferimento di livello europeo nel suo genere; da non trascurare anche l’esposizione di notevoli opere di pittori e scultori di origine clusonese, poi divenuti celebri, come Carpinoni, Cifrondi, Nazzari, Querena, Trussardi Volpi, ecc. Clusone significa anche natura alpina incontaminata: infatti, attraverso sentieri attrezzati, è possibile immergersi tra boschi, pinete e pascoli, praticando escursionismo, equitazione o mountain bike. I percorsi sono molteplici: da Clusone si può salire a S. Lucio ove, da una quota di circa 1000 metri, si può godere di una vista impareggiabile dell’intera alta valle Seriana e del massiccio dolomitico della Presolana, visuale che viene ulteriormente amplificata salendo fino al Pizzo Formico a quota 1650 s.l.m., oppure si possono scegliere percorsi più impegnativi sfruttando il vicino sentiero delle Orobie che attraversa tutte le omonime Alpi, dal rifugio Laghi Gemelli al rifugio Albani. Inoltre Clusone rappresenta un punto di partenza privilegiato per raggiungere, in pochi minuti, le piste di sci alpino del Monte Pora, del Passo della Presolana, di Colere, e di diverse altre stazioni sciistiche, mentre ospita un importante anello di sci nordico, già sede di gare di Coppa del mondo; altrettanto facilmente raggiungibile è il lago d’Iseo, che dista solo una quindicina di km.

Foto di Lorenzo Bove

Il contributo della città di Bergamo all’Unità d’Italia

Bergamo (Bèrghem in dialetto bergamasco) è un comune di oltre 120.000 abitanti, ed è il capoluogo dell’omonima provincia in Lombardia.

La città di Bergamo è divisa in due parti distinte, la Città Alta, il centro storico cinto da mura, e la Città Bassa, la parte moderna.

Città benemerita del Risorgimento Nazionale

La città di Bergamo è la diciottesima tra le 27 città italiane decorate con medaglia d’oro come “Benemerite del Risorgimento Nazionale” per le azioni altamente patriottiche compiute dalla città nel periodo del Risorgimento, stabilito dalla Casa Savoia come quello compreso tra i moti insurrezionali del 1848 e la fine della prima guerra mondiale nel 1918.

Questa la motivazione:

«In ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinanza negli episodi militari del 1848. Nel marzo 1848, i bergamaschi si sollevarono e costrinsero il presidio imperiale, agli ordini dell’arciduca Sigismondo, ad uscire dalla città. Inviarono quindi una colonna di trecento uomini a Milano, in tempo per partecipare ai combattimenti delle Cinque Giornate».

Città dei Mille

Bergamo e la sua provincia contribuirono alla spedizione dei Mille con un notevole numero di cittadini, 174 per la precisione, appartenenti a tutte le classi sociali escluso il mondo rurale. Alcuni di essi assunsero statura storica e rilevanza nazionale non solo come garibaldini ma anche come patrioti per la loro partecipazione agli avvenimenti del 1848.

Si distinsero particolarmente Gabriele Camozzi (Bergamo, 1823 – Dalmine, 1869) e la moglie Alba Coralli (Casteggio, 1818 – Venezia, 1886), Francesco Nullo (Bergamo, 1º maggio 1826 – Krzykawka, Polonia, 5 maggio 1863), Francesco Cucchi (Bergamo, 17 dicembre 1834 – Roma, 2 ottobre 1913), Daniele Piccinini (Pradalunga, 3 giugno 1830 – Tagliacozzo, 9 agosto 1889), Vittore Tasca (Brembate, 7 settembre 1821 – Seriate, 1891) e altri meno noti, specialmente nella campagna garibaldina che valse a Bergamo il titolo ufficiale di Città dei Mille (DPR 20 gennaio 1960). Adolfo Biffi, il più giovane dei Mille, era il tamburino, e Bergamo ha intitolato a suo nome una scuola.

Le città decorate di medaglia d’oro come “Benemerite del Risorgimento Nazionale”

Dal 1898 al 1942, il Regno d’Italia decretò riconoscimenti collettivi per le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del Risorgimento Nazionale, assegnando loro la Medaglia d’Oro quali Benemerite del Risorgimento Nazionale. Le medaglie riportano sul recto l’effigie del Re che le concesse e nel verso una corona composta di un ramo di quercia e uno d’alloro, entrambi fruttati ed intrecciati con al centro lo spazio per un accenno del fatto pel quale la medaglia viene concessa. Successivamente al 1942 le decorazioni alle città furono ricondotte alla legislazione relativa al riconoscimento per le Medaglie al Valor Militare, al Valor Civile e al Merito Civile.

Le medaglie d’oro assegnate alle città furono solo ventisette e concesse, nove per volta, in tre distinti periodi:

Dal 18 marzo al 9 giugno 1898 il Re Umberto I decorò le seguenti città (in ordine cronologico):

• 1ª – Milano • 2ª – Brescia • 3ª – Como • 4ª – Roma • 5ª – Torino • 6ª – Palermo • 7ª – Messina • 8ª – Catania • 9ª – Perugia

Dal settembre 1898 al luglio 1900 il Re Umberto I decorò le seguenti altre città (in ordine cronologico):

• 10ª – Bologna • 11ª – Mestre ora frazione di Venezia • 12ª – Potenza • 13ª – Casale Monferrato • 14ª – Trapani • 15ª – Chioggia • 16ª – Ancona • 17ª – Sermide • 18ª – Bergamo

Dal 1900 al 1942 il re Vittorio Emanuele III decorò le seguenti città (in ordine cronologico):

• 19ª – Livorno • 20ª – Agordo • 21ª – Forno di Zoldo • 22ª – Vercelli • 23ª – Pavia • 24ª – Pergola • 25ª – Gorizia • 26ª – Mantova • 27ª – Piacenza

La visita ufficiale a Bergamo del Presidente della Repubblica nel 150° dell’Unità d’Italia

Il 2 febbraio scorso, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha compiuto la sua visita ufficiale a Bergamo , la ’Città dei Mille’.

“Il mio compito è rappresentare l’unità nazionale che si esprime nel complesso delle istituzioni, le istituzioni sono il mio solo punto di riferimento. Non è mio compito intervenire e interferire nella dialettica delle forze politiche e sociali”. Queste sono state le parole che il Presidente ha pronunciato all’inizio del suo intervento, parlando nell’aula del Consiglio comunale di Bergamo.

“La mia generazione ha visto la guerra e l’Italia spaccata, ma non ci scoraggiammo” – ha aggiunto Napolitano rivolgendosi direttamente ai giovani bergamaschi – “e nonostante le divisioni politiche e ideologiche si riuscì a fare la Costituzione nel segno dell’Unità. A questo collaborarono forze politiche distanti che trovarono un punto di incontro”.

“A voi studenti chiedo di contribuire a costruire le condizioni per migliorare il Paese e per ricreare quel clima positivo che va proprio nell’interesse dei giovani e dell’Italia in un mondo sempre più competitivo”, ha continuato il Presidente della Repubblica, citando il pensiero del ’padre’ del federalismo italiano Carlo Cattaneo, il quale si dichiarava contrario ’’alla fusione e non all’unità’’ e riteneva che ’’una pluralità di centri viventi, stretti insieme dall’interesse comune, dalla fede data, dalla coscienza nazionale’ fosse essenziale”.

“L’Unità della Nazione e dello Stato ha più che mai senso proprio in un mondo globalizzato e frammentato nel quale un’Italia divisa e una macro regione italiana sarebbe solo un irrilevante frammento’’, ha affermato poi il Capo dello Stato, e che “l’Unità nazionale nella sua ricchezza del pluralismo e delle sue autonomie e l’unità europea egualmente concepita, sono leve insostituibili per il ruolo dell’Italia intera nel nuovo contesto mondiale, sono leve irrinunciabili per mettere a frutto tutte le nostre potenzialità, soprattutto quelle oggi così frustrate e perfino poco ascoltate, delle nuove generazioni’’.

E, ancora, così ha concluso il Capo dello Stato: “Le celebrazioni iniziate nel 2010 e in via di sviluppo nel 2011 vogliono essere e saranno, tale è il mio convincimento e il mio impegno, un modo di ritrovarci in quanto italiani nello spirito che ci condusse 150 anni fa a unirci come Nazione e come Stato. Saranno anche un’occasione per una riflessione comune sui travagli e sulle prove che abbiamo vissuto insieme e sui problemi che abbiamo davanti”.

Le pozzanghere del Paradiso: il Presagio!

In quel giovane americano di 22 anni, con il viso da bambino, qualcosa stava cambiando.

I compagni del college raccontano che il suo umore era diventato mutevole e che aveva iniziato a esternare il suo pensiero sulla realtà che lo circondava con modalità diverse rispetto al passato.

Sulla sua pagina di MySpace, Jared Lee Loughner aveva messo una foto di un libro sulla storia degli Usa sul quale aveva sovrapposto una pistola automatica; poi, aveva caricato strani video su YouTube, tra cui uno intitolato “L’ultimo ricordo di un terrorista” in cui si vede una persona – probabilmente egli stesso – bruciare una bandiera americana.

Gli investigatori sono sicuri che egli abbia avuto dei complici e già le prime informazioni sul suo confuso pensiero politico fanno capire quanto fosse imbevuto del clima di odio che spesso le forti contrapposizioni politiche riescono a creare.

E’ successo lo scorso gennaio, nella tarda mattinata di un sabato qualsiasi, quando il ragazzo ventiduenne ha sparato all’impazzata sulla folla compiendo una strage, con sei persone uccise ed altre quattordici ferite.

Siamo a Tucson, in Arizona, negli Stati Uniti d’America, dove Jared Lee Loughner ha aperto il fuoco durante un comizio della deputata democratica Gabrielle Giffords, che viene colpita alla testa da un proiettile sparato a bruciapelo, ma sopravvive miracolosamente e i medici sono ottimisti sulle sue possibilità di recupero.

Quel sabato mattina, la quarantenne Gabby (come affettuosamente viene chiamata dai suoi elettori) con il suo staff e i suoi sostenitori si erano ritrovati all’esterno di un supermercato per esercitare il loro diritto di riunirsi ed esprimersi liberamente.

Stavano compiendo uno degli atti di democrazia molto diffusi negli USA, ove chi rappresenta il popolo incontra i suoi elettori e risponde alle loro domande, così da poter portare le preoccupazioni e le istanze recepite a Washington, nella capitale.

E quella scena è stata oscurata dai proiettili di un dissennato, che ha procurato la morte a sei ignari cittadini, tra cui Christina Taylor-Green, una ragazzina di nove anni, la vittima più giovane.

Christina Taylor-Green, uccisa nella strage di Tucson, era nata l’ 11 settembre 2001 e in quella data era forse già tracciato un nefasto presagio.

La piccola era nata il giorno del più grande attacco terroristico all’occidente di tutti i tempi, quello alle Torri gemelle di New York.

Il padre della piccola, ha spiegato in lacrime ai cronisti che Christina, nonostante la giovanissima età, aveva una passione particolare per la politica. Era stata eletta di recente nel collegio degli alunni della scuola elementare che frequentava. Una vicina di casa si era offerta di accompagnarla quella mattina di sabato al comizio della Deputata democratica Gabrielle Giffords, dove avrebbe assistito al primo comizio della sua vita.

Christina era una dei 50 bambini statunitensi nati in quel giorno funesto e ritratti nel libro “Faces of Hope” [Volti della speranza].

Accanto alla sua foto, in quel libro, c’erano alcuni semplici desideri di un bambino. “Spero darai una mano a chi ne ha bisogno”, diceva uno di questi, “Spero tu conosca tutte le parole dell’inno nazionale e spero tu le voglia cantare con la mano sul cuore”; “Spero tu possa saltare nelle pozzanghere”.

Christina era nata dunque l’ 11.09.2001, il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle di New York, ed è stata barbaramente uccisa il giorno 09.01.2011, vittima inconsapevole della Strage di Tucson.

Si tratta di una semplice coincidenza?

“Gli esseri umani inconsciamente cercano di comprendere il significato delle percezioni”, sostiene James Redfield nel suo romanzo “La profezia di Celestino”, che così continua: “ La cosa causa un profondo senso di irrequietezza. La maggior parte dei recenti malesseri della società possono essere dovuti a questa irrequietezza e ricerca. Stiamo cominciando a comprendere a renderci conto di cosa cerchiamo e di cosa sia in realtà questa esperienza più soddisfacente. In che cosa consiste l’esperienza che stiamo cercando? La metto in questi termini: ciò avviene quando ci rendiamo conto delle coincidenze che si presentano nella nostra vita. Hai mai avuto un presentimento o un’intuizione a proposito di qualcosa che volevi fare, di un cambiamento che volevi imporre alla tua esistenza, senza però sapere come metterlo in pratica? E, poi, dopo che te ne sei quasi dimenticato concentrandoti su altre cose, improvvisamente incontri qualcuno, leggi qualcosa o finisci in un posto che ti conduce proprio a quella stessa opportunità che avevi immaginato. Queste coincidenze ci colpiscono più di quanto ci si aspetterebbe dal caso puro e semplice; sembrano dovute al destino, come se la nostra vita fosse guidata da una forza inspiegabile. L’esperienza provoca una sensazione di mistero e di eccitazione, e come risultato noi ci sentiamo più vivi”.

Nel nostro caso, proviamo ad analizzare per un attimo i numeri e scopriamo che, sebbene distanti tra loro nove anni, le due date contengono un’ identica combinazione.

Infatti, lo zero, l’uno, il due e il nove si ripetono esattamente in entrambe le date.

Nella data dell’11.09.2001 (data della nascita di Christina), troviamo la seguente combinazione:

«Zero = tre volte; Uno = tre volte; Due = una volta; Nove = una volta, con la combinazione: 00011129».

Nella data del 09.01.2011 (data della morte di Christina), troviamo la seguente combinazione:

«Zero = tre volte; Uno = tre volte; Due = una volta; Nove = una volta, con la combinazione: 00011129».

Le due combinazioni coincidono perfettamente e appare improbabile che possa essere semplicemente frutto del caso.

La data della nascita e quella della morte di Christina sono collegate in maniera incontrovertibile tra loro.

James Redfield, sempre nel suo romanzo “La profezia di Celestino”, propone di “affidarsi al flusso delle coincidenze della vita di ogni giorno che, una volta interpretate, portano verso il proprio destino”, sostenendo altresì che “forse riusciamo a intuire il significato elevato di questi misteriosi avvenimenti più di quanto abbiano mai fatto le persone vissute prima di noi. Sappiamo che per ognuno di noi la vita è una rivelazione spirituale, seducente e magica, che nessuna filosofia o religione è riuscita finora a chiarire del tutto”.

E, allora, quale significato plausibile è possibile attribuire alla combinazione che lega la nascita (coincidente con l’attacco alle Torri gemelle) e la morte (coincidente con la strage di Tucson) di Christina?

Sicuramente si tratta di uno sconcertante e nefasto presagio che puzza di morte e tarpa nel contempo le ali alla speranza di un mondo migliore (Christina rappresentava uno dei 50 “volti della speranza”).

Christina non potrà più “dare una mano a chi ne ha bisogno”, così come non potrà più “cantare l’inno nazionale con la mano sul cuore”, e soprattutto, non potrà più “saltare nelle pozzanghere”.

Con visibile emozione, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha concluso il suo intervento alla cerimonia commemorativa per le vittime della strage di Tucson, presso l’Università dell’Arizona, fra la gente ferita a morte, con un pensiero particolare alla piccola Christina.

“Se ci sono pozzanghere in paradiso”, ha detto il Presidente Obama, ” oggi è lì che Christina sta saltando. E qui, sulla terra, noi ci mettiamo la mano sul cuore e ci impegniamo, come americani, a forgiare un paese meritevole per sempre del suo spirito gentile e felice”.

Christina, quindi, come una meteora che illumina le menti dei massimi livelli mondiali di responsabilità?

La cosa potrebbe risultare abbastanza verosimile.

E c’è da augurarselo di cuore: poter trasformare i problemi in occasioni, provando a credere che un episodio scabroso possa costituire l’occasione per una crescita morale collettiva.

«Voglio che l’America si comporti bene», questa è stata la sintesi del discorso di Barack Obama alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Tucson.

E, ancora: “Voglio mantenere in vita le sue aspettative. Voglio che la nostra democrazia sia bella come Christina l’aveva immaginata. Voglio che l’America si comporti bene come aveva immaginato lei. Tutti noi, tutti dovremmo fare tutto ciò che è nelle nostre capacità per fare in modo che questo paese mantenga in vita le aspettative dei nostri bambini”.

Ma c’è da chiedersi se seguiranno anche concrete iniziative sull’opportunità di rivedere le leggi sulle armi negli Stati Uniti.

Il fenomeno della vendita di pistole e fucili non è un segnale confortante per chi, negli Stati Uniti, cerca di limitare il diritto di possedere un’arma.

“Non è la violenza a essere endemica negli Stati Uniti. A esserlo, è la violenza delle armi”, ha scritto recentemente in un editoriale il New York Times.

Il presente articolo è pubblicato anche su: GazzettaWeb.info, alla pagina:

http://www.gazzettaweb.net/it/journal/read/Le-pozzanghere-del-Paradiso-il-Presagio-.html?id=186

I Centocinquanta anni dell’Italia Unita dalla parte di chi ha vissuto anche il Centenario del 1961

Il 17 marzo 2011 ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Centocinquanta anni di storia di un popolo, un tempo frammentato, in un territorio smembrato in tanti staterelli, che seppe tuttavia farsi Nazione sotto l’egida di una sola bandiera, il Tricolore Italiano.

Ho un’età che mi consente di rammentare anche i festeggiamenti del Primo Centenario dell’Unita del 1961.

Avevo esattamente sedici anni e ricordo bene il valore che venne all’epoca riservato all’importante evento nazionale.

Le celebrazioni in sede istituzionale venivano divulgate per radio ed anche per televisione (c’era un solo canale televisivo, e proprio nel 1961 – il 4 novembre per l’esattezza – nasceva anche il 2° Canale).

Non tutti avevano un televisore in casa e quindi le trasmissioni più importanti (Lascia o Raddoppia, il Musichiere, il Festival di Sanremo, il Festival della canzone napoletana, le partite di calcio, ecc.) erano motivo di incontro presso famiglie o parenti che il televisore se lo potevano permettere, oppure si andava al bar od anche presso le sedi di associazioni culturali, sociali, politiche, ecc.

Ma anche a cinema non mancava mai il momento dell’informazione pubblica attraverso la proiezione della “Settimana INCOM”, il cinegiornale di attualità ed informazione proiettato nelle sale cinematografiche prima dell’inizio dello spettacolo, per una durata complessiva di circa 10 minuti.

Nel 1961 il Governo non dichiarò alcuna specifica “festa nazionale”, ma le cerimonie si susseguirono in ogni luogo della nazione, con straordinaria partecipazione.

Ricordo che a scuola la ricorrenza fu molto sentita e tanti furono i momenti di approfondimento in materia.

Ricordo che tutte le scolaresche furono portate a cinema a vedere “Viva l’Italia”, il film di Roberto Rossellini, su committenza della Presidenza del Consiglio, che trattava della spedizione dei Mille del 1860, guidata da Giuseppe Garibaldi, dallo scoglio di Quarto sino all’incontro di Teano.

In particolare ricordo che, per l’occasione del Centenario, venne distribuito ad ogni studente un volumetto, che riportava in copertina una coccarda tricolore, dal titolo “Gli ideali del Risorgimento e dell’Unità”. (1)

Mia moglie conserva ancora la sua copia con gli estremi della consegna da parte del suo Preside per conto del Ministro della Pubblica Istruzione.

E, dunque, cogliendo l’occasione dei Centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, le cui celebrazioni avranno inizio fra qualche giorno, riporto qui di seguito l’introduzione del predetto volumetto risalente a cinquanta anni orsono.

« L’età delle riforme.

L’intera Europa fu percorsa, nel secolo XVIII, da una profonda crisi di rinnovamento che investì tutti i campi dell’attività umana: letteratura, filosofia, economia, diritto, politica. In nome e per mezzo della ragione l’uomo intese “illuminare” il mondo – che gli sembrò dominato fino allora dalle “tenebre” dell’ignoranza e dalla superstizione – e condannare quanto era comunemente accettato solo per ossequio alla tradizione e al principio d’autorità.

Il movimento illuministico dall’Inghilterra e dalla Francia si diffuse rapidamente anche in Italia dove, a Milano e a Napoli, sorsero centri di cultura e di irradiazione delle nuove idee. L’economia e il diritto, le discipline che avevano una più immediata attinenza con la vita sociale, attirarono maggiormente l’interesse degli illuministi. Il sistema di appalto dei tributi indiretti vigente nel Milanese, i vincoli sulle industrie e sulla libertà di commercio trovarono in Pietro Verri un critico implacabile, mentre la validità delle antiche leggi veniva esplicitamente negata da Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene, 1764) e dal Filangieri (Scienza della legislazione, 1783).

Il processo rinnovatore trovò, nelle mutate condizioni politiche della penisola, le condizioni favorevoli per il suo sviluppo. Nella prima metà del secolo XVIII era terminata, dopo circa un secolo e mezzo, la dominazione spagnola sul Milanese e sul Mezzogiorno (trattati di Utrecht e Rastadt, 1713 – 1714); si era costituito con Carlo III di Borbone un nuovo Stato indipendente a Napoli (1734); la Lombardia era stata data all’Austria; in Toscana, dopo l’estinzione dei Medici, si era iniziato un nuovo ramo dei Borboni con Filippo, fratello di Carlo III; i Savoia, ottenuto il titolo regio e, successivamente, la Sardegna, avevano raggiunto il Ticino, confine naturale con la Lombardia (1748).

A questi burrascosi mutamenti della prima metà del secolo, seguirono per l’Italia, dalla pace di Aquisgrana (1748) allo scoppio della rivoluzione francese (1789), quarant’anni di pace ininterrotta consentiti dall’alleanza tra Francia e Austria, tradizionalmente in lotta per il possesso della pianura padana, ed ora unite per fronteggiare il comune nemico rappresentato dalla Prussia di Federico II.

Questo lungo periodo di pace è detto comunemente “età delle riforme”, perché caratterizzato da una serie di tentativi miranti a rinnovare le strutture giuridiche ed economiche dei principali Stati italiani, soprattutto degli Stati ”nuovi”: la Lombardia di Maria Teresa e di Giuseppe II, il regno di Carlo III, il granducato di Toscana, il ducato di Parma.

Quale rapporto si può stabilire tra il movimento riformatore settecentesco e il movimento nazionale del secolo successivo? Non v’è un netto contrasto fra il dispotismo illuminato caldeggiato da quei riformatori e il liberalismo ottocentesco, tra il cosmopolitismo e il principio di nazionalità?

In realtà quel dispotismo era soltanto strumentale: come spiegava il Filangieri, il potere concentrato nelle mani del sovrano era uno stadio di transizione per abbattere il feudalesimo. Poi sarebbe cessato il “governo degli uomini” e avrebbe avuto inizio “il governo delle leggi” (Verri).

Il cosmopolitismo, inoltre, era alimentato in Italia dal desiderio di riunirsi all’Europa, di entrare a far parte di quella “repubblica delle lettere” che costituiva una comune patria spirituale per l’intellettuale del secolo XVIII. Esso fu l’antecedente storico necessario dello stesso principio di nazionalità che potè svilupparsi solo dopo che quella salutare ventata ebbe sprovincializzato l’Italia.

Di coscienza nazionale si può parlare, in questo periodo, soltanto su di un piano culturale, di una cultura, però, che non è più letteraria o accademica, ma impegnata, cioè intimamente legata alle esigenze del proprio paese.

I passi che seguono mostrano il sorgere di un sentimento nazionale per la prima volta formulato con chiarezza (Carli), l’esigenza di porre un limite all’assolutismo sovrano (Gorani) cui largamente attingerà il liberalismo posteriore, il severo giudizio sulla legislazione del tempo (Beccaria) e l’analisi del più “politico” fra i nostri illuministi (Verri) delle condizioni del Milanese sul finire del secolo».

Note:

Gian Rinaldo Carli: “Della Patria degli Italiani”

Giuseppe Gorani: “Della libertà di parlare e di scrivere riguardo al governo”

Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”

Pietro Verri: “Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790”

(1) Nel primo centenario dell’Unità d’Italia: “Gli ideali del Risorgimento e dell’Unità”, Antologia a cura di Giuseppe Talamo – Collana diretta da A.M. Ghisalberti, Presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche, Roma 1961.

Terra Nostra Onlus

Il Presidente dell’associazione culturale “Terra Nostra Onlus” di Poggio Imperiale, Gianni Saitto, mi ha cortesemente informato che sono stati recentemente inseriti su “youtube” due interessanti “video”:

Il Presidente dell’associazione culturale “Terra Nostra Onlus” di Poggio Imperiale, Gianni Saitto, mi ha cortesemente informato che sono stati recentemente inseriti su “youtube” due interessanti “video”:

• il primo riguarda la manifestazione del “Premio Spiga d’oro” Edizione 2010;

• l’altro riporta una carrellata delle attività svolte dal predetto sodalizio nei suoi tre anni di vita associativa.

Con l’intento di fare cosa gradita ai gentili e benvenuti ospiti di questo sito “internet/blog”, ho provveduto ad inserire, qui di seguito, le indicazioni per poter visionare i due citati filmati.

Buona visione!

San Placido Martire anche in San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano

Un affresco raffigurante San Placido Martire, il Santo Patrono di Poggio Imperiale, è presente anche a Milano.

Particolare della lunetta della Cappella

In una delle cappelle laterali, dette “Cappelle con paesaggi”, dislocate lungo i muri perimetrali della Chiesa claustrale (o Aule delle Monache) in San Maurizio al Monastero Maggiore – la stupenda Chiesa ubicata nel centralissimo Corso Magenta di Milano – ho avuto modo di ammirare, tra l’altro, anche degli affreschi riportanti l’effige di San Placido Martire, il Santo Patrono di Poggio Imperiale.

Sulla parte sinistra della lunetta della Cappella è presente San Mauro con San Placido inginocchiato e su quella destra San Benedetto.

L’affresco viene attribuito ad un “pittore lombardo” del II decennio del XVI secolo.

Veduta della Cappella

Placido fu, con Mauro, il più docile discepolo del grande San Benedetto, il quale li ebbe entrambi cari come figli. Dei due, Placido era forse il più giovane: poco più che un fanciullo, quando venne posto sotto la paterna guida dell’Abate San Benedetto. Per questo, San Placido viene considerato quale Patrono dei novizi, cioè dei giovani che si preparano alla professione religiosa nei monasteri benedettini. A Placido, oltre che a Mauro, è attribuito un celebre episodio miracoloso narrato da San Gregorio Magno nei suoi Dialoghi. Mentre Benedetto era nella sua cella, un giorno, il giovane Placido si recò ad attingere acqua nel lago. Perse l’equilibrio e cadde nella corrente, che subito lo trascinò lontano dalla riva. L’Abate, nella cella, conobbe per rivelazione l’accaduto. Chiamò Mauro e gli disse di correre in soccorso del confratello. Ricevuta la benedizione, Mauro si affrettò ad obbedire: valicò la riva, e seguitò a correre sull’acqua, fino a raggiungere Placido. Afferratolo, lo riportò a riva, e soltanto giungendo sulla terra asciutta, voltosi indietro, si accorse di aver camminato sull’acqua, come San Pietro sul lago di Tiberiade. L’episodio ebbe un seguito ancor più commovente, perché San Benedetto attribuì il prodigio al merito dell’obbedienza di Mauro, mentre il discepolo lo attribuiva ai meriti dell’Abate. Il giudizio venne rimesso a Placido, il quale disse: ” Quando venivo tratto dall’acqua, vedevo sopra il mio capo il mantello dell’Abate, e mi pareva che fosse egli a riportarmi a riva “. In questo episodio narrato da San Gregorio è contenuto tutto ciò che sappiamo sul conto di Placido. Anch’egli, come Mauro, è circonfuso e quasi confuso nella luce di San Benedetto. La sua santità fa quasi parte della aureola del Patriarca, della cui Regola fu l’interprete più pronto.

Ma, per maggiori approfondimenti, si rimanda alla lettura dell’interessante libro “San Placido Martire – Patrono di Poggio Imperiale”, scritto dal nostro concittadino Prof. Alfonso Chiaromonte, Edizioni del Poggio, 2008.

Su questo stesso sito/blog www.paginedipoggio.com / Come la penso io!, sono stati inoltre pubblicati anche i seguenti articoli riguardanti San Placido Martire:

«Un’atmosfera d’altri tempi! » (di Lorenzo Bove del 13/10/2008, in Eventi);

«A proposito di San Placido Martire» (di Lorenzo Bove del 14/10/2008, in Storia);

«San Placido Martire anche nel Santuario di Vicoforte nel cuneese» (di Lorenzo Bove del 13/07/2009, in Storia).

Qualche informazione sulla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano

Raro e prezioso esempio di chiesa conventuale, forse fondato dalla regina Teodolinda (sec. VII), la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore è il testimone unitario più organico della pittura milanese del Cinquecento.

Affreschi Aula pubblica o Aula dei fedeli

E’ stata edificata al centro di uno dei più antichi e prestigiosi monasteri di Milano affidato alla congregazione benedettina femminile.

Inserito tra i resti di alcuni edifici romani e documentato a partire dall’età carolingia, è stato reinserito dentro la cinta muraria della ristrutturazione di questa fatta da Ansperto a fine del IX secolo.

La posa della prima pietra della chiesa odierna risale al 1503. Il rifacimento ha modificato sostanzialmente la collocazione urbanistica del complesso monastico.

L’edificio è composto di tre parti: una cripta (ora inglobata nel percorso di visita del Museo Archeologico, collocato in una porzione dell’antico monastero), una grande aula inclusa nello spazio di clausura delle monache e una più piccola destinata ai fedeli.

La chiesa si presenta a pianta rettangolare ed è ripartita secondo lo schema seguente.

a. Ingresso da corso Magenta

b. Chiesa pubblica o Aula dei fedeli, lungo i cui muri perimetrali si susseguono ben 8 Cappelle

c. Presbiterio o altare dell’Aula

d. Presbiterio claustrale, sormontato dal pontile di collegamento del loggiato

e. Chiesa claustrale o Aula delle monache, lungo i cui muri perimetrali si susseguono ben 12 Cappelle

f. Ingresso dal Monastero

Fin dall’inizio l’edificio si presentava come un “involucro sontuoso” e riportava tutte le novità della cultura più avanzata del tempo, secondo la moda dei pittori del Centro Italia influenzati dalle decorazioni della Domus Aurea neroniana.

La presenza pittorica più importante in San Maurizio sono gli affreschi di Bernardino Luini. I caratteri stilistici mostrano il pittore profondamente radicato nella cultura milanese nell’etichetta neogotica dalle tinte lunari di Bergognone, nel realismo corposo e luministico di Foppa e nel classicismo archeologico di Bramantino. Ma il pittore è attento alle correnti neoantiche del Centro Italia, con le loro aspirazioni alla narrazione energetica, e poi al racconto piano e spiegato e uniformemente luminoso del classicismo raffaellesco oltre naturalmente, al confronto con Leonardo presente a Milano prima del 1499 e poi ancora dal 1509 al 1513.

Il recupero dei cicli pittorici, opera di Bernardino Luini, del coro della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore sono stati eseguiti grazie all’intervento della Banca Popolare di Milano, presente nella vita culturale e sociale milanese, mentre l’apertura della Chiesa è resa possibile grazie ai volontari del Touring Club Italiano.

Foto di Lorenzo Bove