Un “vertice di preghiera” nei Giardini Vaticani per la pace in Medio Oriente

Nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, nei Giardini Vaticani, è avvenuto qualcosa di straordinario.

Un evento storico che potrebbe influenzare – ci auguriamo positivamente – il corso dei futuri equilibri in Terra Santa e conseguentemente in Medio Oriente.

Una luce si è accesa e quattro uomini di buona volontà hanno colto l’attimo fuggente raccogliendosi in preghiera per la pace.

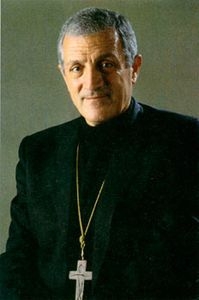

Papa Francesco, il Presidente di Israele Shimon Peres, il Presidente della Palestina Abu Mazen e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo hanno pregato insieme, all’unisono, per la pace in Medio Oriente.

Che sia merito di Papa Francesco, o che si tratti piuttosto di un momento prodigioso verso quella riconciliazione tanto attesa e alla quale ciascuno dei massimi protagonisti sembra voler contribuire, sicuramente la storia ricorderà questa data, come ricorda quella dell’incontro di cinquant’anni fa a Gerusalemme di Papa Paolo VI con il Patriarca di Costantinopoli Athenagoras, e che Papa Francesco ha voluto suggellare con il Patriarca Bartolomeo, durante la sua recente visita in Terra Santa.

Un «vertice di preghiera», dunque, un passo avanti verso il riappacificamento, la concordia, l’armonia e la pace, con i Giardini Vaticani come palcoscenico di una storia mai vista.

Questa ispirazione è sorta durante la visita di Papa Francesco in Terra Santa nello scorso mese di maggio; una visita emozionante che ha particolarmente toccato e rattristato il Santo Padre, per la sofferenza di quella Terra, martoriata da anni di guerra, ove le persone sono costrette a vivere in un campo di battaglia perenne.

Papa Bergoglio porta avanti il progetto di coinvolgere le Fedi nella costruzione della pace, a suo tempo avviato da Papa Wojtyla e proseguito poi da Papa Ratzinger, chiedendo a tutte le persone di buona volontà di unirsi nella preghiera per la pace in Medio Oriente, invocando «l’inizio di un cammino nuovo alla ricerca di ciò che unisce, per superare ciò che divide», perché «la preghiera può tutto».

E, in particolare, nei Giardini Vaticani, il Pontefice, rivolto ai Presidenti israeliano Shimon Peres e palestinese Abu Mazen, Ha asserito: «La vostra presenza signori Presidenti è un grande segno di fraternità, che compite quali figli di Abramo, cioè come fratelli l’uno dell’altro», ed ancora, «Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra».

«Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, disarma la lingua e le mani; donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino», ha pregato ad alta voce Papa Bergoglio, che ha citato le famose parole di Pio XII «con la guerra tutto è perduto».

Il Presidente israeliano Shimon Peres, ha così esordito: «Quando ero ragazzo, a 9 anni, mi ricordo la guerra, mai più mai più!», affermando che anche se «la pace non viene facilmente, dobbiamo adoperarci con tutte le nostre forze per raggiungerla presto. Anche se ciò richiede sacrifici o compromessi».

Da parte sua il Presidente palestinese Abu Mazen ha assicurato che «Noi desideriamo la pace per noi e i nostri vicini. Noi cerchiamo la prosperità e pensieri di pace per noi come per gli altri».

Anche il Patriarca ortodosso di Costantinopoli Bartolomeo ha chiesto «a tutte le persone di buona volontà di unirsi a noi nella preghiera per la pace in Medio Oriente».

Già alla recita del Regina Coeli di ieri, a mezzogiorno, in Piazza San Pietro, il Papa aveva annunciato: «Questa sera in Vaticano i Presidenti di Israele e Palestina si uniranno a me e al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, mio fratello Bartolomeo, per invocare da Dio il dono della pace nella Terra Santa, in Medio Oriente e nel mondo intero», ringraziando «tutti coloro che personalmente e in comunità hanno pregato e stanno pregando per questo incontro, e si uniranno spiritualmente alla nostra supplica. Grazie, grazie tante».

Al termine della cerimonia, nei Giardini Vaticani è stato piantato un albero di ulivo e i quattro artefici della pace presenti, imbracciate le pale, lo hanno interrato in piena armonia e serenità; un’immagine carica di simbolismo.

Anche Fellini alla Galleria Campari

Non ricordavo che anche Federico Fellini, negli anni ’80, avesse girato degli spot pubblicitari per la televisione.

Si, proprio il nostro grande regista cinematografico Federico Fellini, quello dei premi Oscar conquistati negli Stati Uniti d’America; quello della “Dolce Vita”, “Amarcord”, “Otto e mezzo”, “Le notti di Cabiria”, “E la nave va”, “La città delle donne” e di tanti altri famosi film, che contribuirono a far conoscere, apprezzare ed amare l’Italia nel mondo.

E, pensare, che fu uno di quelli che si schierò, energicamente, perché fossero vietate in televisione le “interruzioni pubblicitarie” durante la messa in onda di film; cosa che restò tuttavia lettera morta, essendo molti gli interessi in campo che egemonizzano il mercato.

Ma, sicuramente, Fellini non era avverso alla pubblicità, almeno in termini pregiudiziali; aveva però un tale riguardo per i film, e non solo per i suoi capolavori, che riteneva non dovessero essere minimamente intervallati da spot di qualsivoglia tipo, per garantire allo spettatore quel tanto di incantesimo e di magia che i film, soprattutto i suoi, sapevano regalare.

Il pretesto per la scoperta (o, meglio, la reminiscenza) degli spot di Fellini, mi è stata offerta in occasione di una recente visita guidata alla “Galleria Campari”; un Museo permanente che il Centro Direzionale “Campari” di Sesto San Giovanni ha voluto dedicare agli appassionati della comunicazione pubblicitaria in rapporto con l’arte. Ma non solo questo.

E, dunque, in tale contesto, non poteva mancare lo spot (d’autore) che nel 1984 la Campari commissionò a Fellini, inizialmente “ritroso”, e in seguito soddisfatto del risultato conseguito, tanto da mettersi a dirigere altre pubblicità.

Lo spot, dal titolo “Che bel paesaggio”, raffigura due personaggi in viaggio in uno scompartimento di un treno. Si tratta un uomo, un tipico personaggio felliniano che sembra sbucato fuori dagli anni ’40 del secolo scorso, e una ragazza dei tempi nostri (in verità lo spot è degli anni ’80), che si osservano con attenzione. Lei fissa il finestrino, mostrandosi alquanto annoiata dal paesaggio che le scorre veloce davanti; prende quindi un telecomando e cerca di cambiarlo. Ed ecco allora scorrere, come diapositive, le immagini del deserto, del Grand Canyon, del mare, ma la ragazza non sembra essere soddisfatta fino a lasciar cadere il telecomando sulle poltrone.

L’uomo afferra il telecomando, pigia, e trova il “canale” giusto; come per incanto appare la bellissima Piazza dei Miracoli di Pisa, con la sua Torre pendente e un bottiglia di “Campari”.

Meraviglia, gioia, occhi incantati, ma vi è di più: si apre la porta dello scompartimento e compare una bellissima hostess con vassoio, bottiglia (Campari) e due bicchieri … poi un brindisi …. Campari!

Pare che non fu facile convincere Fellini ad accettare la proposta della Campari, che chiedeva di realizzare una pubblicità degna della sua tradizione, e che già nel passato aveva potuto contare su nomi di prestigio.

Nel corso di uno dei primi incontri a Roma, l’idea piacque al Maestro; il Campari – disse – gli ricordava la sua infanzia, e fece così avere al committente ben sette progetti.

La scelta si concentrò su “Che bel paesaggio”, perché incentrato sul telecomando, oggetto in voga visto che era scoppiata la “zapping mania”.

La realizzazione dello spot, della durata di un minuto, richiese 2 mesi di lavoro e un team di 52 persone, anche perché Fellini fece costruire i modellini dei paesaggi alti 7 metri e lunghi 14 (quando normalmente non superavano i 2 metri). Il lavoro, realizzato dallo scenografo Dante Ferretti, fu estremamente minuzioso: insistette infatti per ricoprire le piramidi con degli specchi perché così erano quelle originali, studiate per riflettere la sabbia e rendere invisibili le tombe dei Faraoni. Lo spot ebbe moltissimo successo in tutto il mondo, suscitando anche l’interesse del famosissimo Museo di Arte Moderna, il “MoMa” di New York.

Ma torniamo alla “Galleria Campari” di Sesto San Giovanni, dove la visita permette di smarrirsi in due diversi livelli di meraviglie; le prime collocate al piano terra e la altre al primo piano.

Al piano terra

Il percorso si articola in tre differenti aree tematiche: emozionale, multimediale e interattivo.

- La storia della comunicazione pubblicitaria e il rapporto con l’arte.

Il tour inizia con una slot machine che dà il benvenuto ai visitatori, componendo la parola CAMPARI mediante i diversi lettering utilizzati nel corso del tempo. Prosegue poi davanti al videowall composto da 15 schermi di 40’’ che raccontano la storia della comunicazione pubblicitaria Campari, con una selezione di 75 Caroselli e spot TV dal 1957 al 1990.

Il Time Traveller riassume gli oltre 150 anni di storia Campari a partire dal 1860 e introduce la grande parete di 32 metri, animata da 8 schermi che presentano:

• Una selezione di 30 grafiche pubblicitarie degli anni ’50 e ’60 firmate da noti designer e illustratori come Franz Marangolo e Guido Crepax;

• Le più belle immagini tratte dai Calendari Campari, realizzati a tiratura limitata a partire dal 2006, con affascinanti attrici e attori fotografati da affermati fotografi:

2006 Martina Colombari (Giovanni Gastel),

2007 Salma Hayek (Mario Testino),

2008 Eva Mendes (Marino Parisotto),

2009 Jessica Alba (Mario Testino),

2010 Olga Kurylenko (Simone Nervi),

2011 Benicio del Toro (Michel Comte),

2012 Milla Jovovich (Dimitri Daniloff);

• I più celebri spot pubblicitari di Campari, da Federico Fellini (1984) [che abbiamo già approfondito prima] a quelli del regista indiano Tarsem, fino al più recente “l’Attesa” con regia di Joel Shumacher;

• Ugo Nespolo e la Campagna Campari realizzata per i Mondiali di Calcio 1990;

• Bruno Munari, autore dell’iconico manifesto “declinazione grafica del nome Campari”, raccontato dalla A alla Z, con voce narrante dell’attrice italiana Lella Costa;

• Una selezione di 30 grafiche pubblicitarie degli anni ’20 e ’30, firmate tra gli altri da Enrico Sacchetti e Primo Sinopico;

• Il reportage fotografico di Edoardo Romagnoli dedicato allo stabilimento di produzione di Novi Ligure e un filmato sull’attività di produzione.

- Opere d’arte.

Tra gli oltre mille lotti dell’Archivio Campari, sono state selezionate un centinaio di opere su carta eseguite con tecniche diverse quali chine, pastelli, tempere, manifesti litografici, esposti nella parte centrale della Galleria. Tra gli autori di maggiore interesse: Leonetto Cappiello, Marcello Nizzoli, Marcello Dudovich, Adolf Hoenstein (suo il manifesto, più storico, del 1901), Milton Glaser, Roberto Sambonet, Ugo Mochi, Bruna Mateldi Moretti (Brunetta), Primo Sinopico, Sergio Tofano, Nicolaj Diulgheroff, Ugo Nespolo.

- Approfondimento.

Il percorso si conclude con un grande tavolo che contiene 12 schermi touch screen che permettono di sfogliare alcune rare pubblicazioni presentate in originale all’interno di teche poste a lato degli schermi, alcune grafiche pubblicitarie di varie epoche e infine una postazione internet per collegarsi con il circuito dei Musei d’impresa di Sesto San Giovanni.

Nell’ordine, da sinistra a destra, i tavoli contengono:

• Il Cantastorie di Campari di Sergio Tofano;

• Il Cantastorie di Campari di Ugo Mochi;

• Il Cantastorie di Campari di Anonimo;

• Il Cantastorie di Campari di Sinopico;

• Il Cantastorie di Campari di Bruno Munari;

• Il libro imbullonato di Fortunato Depero;

• Parole in Libertà, libri e riviste del Futurismo nelle tre Venezie;

• Manifesti del primo Novecento;

• Grafiche del primo Novecento;

• Grafiche anni del Dopoguerra (anni ’40 – ’50 – ’60);

• Immagini della Ditta Davide Campari tratte dal libro uscito per il centenario nel 1960;

• Fotografie dello Stabilimento Campari tratte da un album del 1904.

Al primo piano

Il primo piano della Galleria accoglie il visitatore in uno spazio dedicato alla storia del prodotto e si articola in una serie di Wunderkammer (camere delle meraviglie).

Con l’apertura di questo spazio, Campari ha voluto esaltare l’aperitivo per eccellenza, dedicando un’attenzione particolare al prodotto nelle sue molteplici manifestazioni. Il visitatore può vivere un’esperienza Campari assoluta e in continua evoluzione, che si rinnova ad ogni occasione così come ad ogni aperitivo. La narrazione si sviluppa lungo 5 stanze.

- L’introduzione.

Il visitatore è accolto da un “fiume” rosso di Campari che sgorgando dal collo di una bottiglia gigante, incastonata nella parete di fondo, attraversa longitudinalmente lo spazio. Seguono nella prima stanza lo stemma Campari, che risale al 1888 quando fu introdotto nell’etichetta dei prodotti, e le parole Campari e Camparisoda declinate come lemmi di un dizionario, ispirati alle opere del famoso artista americano Joseph Kosult. Dal soffitto pendono 4.000 gocce di Campari., arricchite da arance, scorza e fette di arancia in formato gigante, l’ingrediente principe del celebre aperitivo. Conclude lo spazio un grande display a led “parlante” e l’immagine compiaciuta di Davide Campari che scruta lo spazio.

Una nota di rilievo importante: nell’ambiente viene vaporizzato un profumo di “Campari” per ricreare l’habitat del vecchio stabilimento sestese (di Sesto San Giovanni).

- La stanza del mondo “Bar”.

Un’immersione nella quotidianità del mondo “Bar”, attraverso gli strumenti e gli oggetti del mestiere, che raccontano la loro storia esposti in teche di vetro. Al centro dello spazio 6 teche espositive a forma di tappi di Campari giganti che accolgono oggetti e giornali d’epoca. Illuminati dalle Campari Light di Ingo Maurer realizzate con veri flaconi del Camparisoda. Infine un bancone realizzato con le casse originali in legno che venivano utilizzate negli anni ’50 per il trasporto delle bottigliette di Camparisoda.

- Vintage.

In questa stanza si trovano un castello di gigantesche carte Modiano, tipico gadget per i baristi degli anni ’50 e tipico passatempo per i clienti del “Bar” che si incontravano per giocare a carte e sorseggiare il Campari. Inoltre una nutrita collezione di posacenere in ceramica di varie fogge, colori e forme, sempre ispirati ai prodotti e al marchio Campari.

- Gadget.

Il trionfo delle insegne pubblicitarie, che rendono il marchio riconoscibile da tutti grazie a un linguaggio quotidiano chiaro e immediato.

Nelle teche sono esposti anche curiosi oggetti, quali francobolli dedicati al marchio e alle opere artistiche della pubblicità, dischi a 78 giri con le canzoni della comunicazione pubblicitaria ed infine alcuni modelli di packaging.

- Design.

La visita del primo piano culmina con la sezione dedicata al Design, dove si può apprezzare lo stretto rapporto del marchio con diversi designer, a partire da Fortunato Depero che nel 1930 disegnò la famosa bottiglietta del Camparisoda, proseguendo con Matteo Thun che negli anni ’80 realizzò due serie di bicchieri dedicati ai vari posaceneri, Marcus Benesh che realizzò nel 2008 la Campari Lounge in occasione del Salone del Mobile, a Matteo Ragni che realizzò nel 2009 gli arredi per il bar Camparitivo alla “Triennale” di Milano, Ugo Nespolo che per i 150 anni del marchio creò un espositore da bar prodotto in 150 esemplari, ecc. Infine sono esposti tre libri d’arte curati da Marco Milan e realizzati con l’intervento di Campari, che raccolgono le opere di 72 artisti scelti in 3 città mediorientali, Istambul, Beirut e Tel Aviv che hanno creato opere d’arte con diverse tecniche, ispirate alla “Passione” e che sono stati fotografati dal curatore nel luogo della loro Passione. Si possono inoltre visionare le interviste ad alcuni dei designer che negli anni hanno celebrato e interpretato il marchio.

Il percorso si conclude così come iniziato: la storia di Campari attraverso un’affascinante carrellata di 60 bottiglie dell’aperitivo rosso dalla fine dell’800 a oggi, accompagnato da 60 bicchieri di diverse epoche, tutti dedicati al marchio.

La degustazione di un aperitivo (una bottiglietta di Campari, naturalmente), offerto ai visitatori, ha completato l’interessante e originale visita della “Galleria Campari”, inaugurata il 23 marzo 2010 per celebrare 150 anni di storia di Campari, nella storica sede sestese dello stabilimento che risale al 1904 ed è stata ristrutturata nel 2009 dall’architetto di fama mondiale Mario Botta.

La Galleria è un laboratorio permanente, multimediale e sensoriale che racconta la storia del marchio Campari attraverso l’arte moderna e contemporanea; una storia fatta di brillanti intuizioni, di campagne pubblicitarie, di immagini da collezione. E’ un luogo della memoria, ma anche un luogo del presente. Alcune opere esposte, infatti, sono state reinterpretate e animate con tecnologie multimediali, in modo da percepirle anche attraverso l’olfatto e l’udito, vivendo un’esperienza sensoriale completa.

L’azienda Campari di Sesto San Giovanni, orgoglio e vanto della città, ha voluto e saputo creare una sorta di tempio, non certamente sacro, ma che, seppure del tutto profano in quanto dedicato ad un mero prodotto di consumo, offre l’opportunità di perdersi in un caleidoscopio di immagini, colori, atmosfere reali e a volte anche surreali.

Ma, al di là dell’elevato valore artistico dell’insieme, l’atmosfera rievoca, a tratti, momenti del passato, recente ma anche remoto, arrivando a toccare finanche i sentimenti più intimi del visitatore, che rivede attimi della propria vita a casa, al bar, attraverso una bottiglietta, un bicchiere, un posacenere, un’insegna, un marchio, uno spot televisivo, un calendario, ecc.

Devo ammettere che, anch’io, nel corso della visita guidata alla “Galleria Campari” sono ritornato con il pensiero al mio paesello della Daunia, Poggio Imperiale in provincia di Foggia, e ho rivissuto attimi della mia fanciullezza e della mia giovinezza, grazie a piccole cose, ad oggetti apparentemente insignificanti, ma che hanno la forza di attrarti come una potente calamita e trascinarti nella meraviglia dei ricordi.

Alcuni degli argomenti e dei dati specificamente trattati nel presente articolo (personaggi, artisti, opere, marchi, termini, date, fatti e circostanze) sono desunti dal depliant informativo disponibile ai visitatori presso la “Galleria Campari” di Sesto San Giovanni (Milano).

Europee 2014, l’Italia conta un po’ di più!

Rinasce la vecchia “Balena Bianca” o si compie finalmente anche in Italia il miracolo di una socialdemocrazia compiuta, come negli stati occidentali più avanzati del mondo?

Proviamo a fare l’analisi del voto italiano alle elezioni europee del 25 maggio scorso.

A bocce ferme, con serenità e senza infingimenti, bisogna riconoscere ed ammettere – con tutta l’obiettività possibile – che la giornata di domenica scorsa, 26 maggio 2014, ha prodotto nello scenario politico italiano un vero terremoto.

Un sisma di dimensioni memorabili che ha, di fatto, modificato l’assetto delle rappresentanze dei cittadini italiani, oltre ogni previsione. Si tratta, è pur vero, di elezioni europee che non influenzano, in nessun modo, l’attuale compagine parlamentare; tuttavia, data la dimensione del fenomeno, non è possibile far finta di niente, soprattutto se si ritorna per un attimo alle settimane che hanno preceduto il voto, e ai toni molto accesi che hanno caratterizzato l’intera campagna elettorale.

In primis, la recente tornata elettorale europea è stata trasformata in un vero e proprio referendum sulla tenuta o meno del Governo attualmente in carica, presieduto da Matteo Renzi. E ciò, in relazione al fatto lo stesso Renzi non risulta rappresentativo della scelta popolare, in quanto nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, alla stregua dei Presidenti del Consiglio (Letta e Monti) che lo hanno preceduto, nonostante le elezioni parlamentari tenutesi il 24 e 25 febbraio 2013.

In secondo luogo, molto alto si è rivelato il livello di antieuropeismo, presente in diversi partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, con slogan del tipo “Italia fuori dall’Europa” e “Torniamo alla nostra cara e vecchia Lira”. In verità questa ondata non si è avvertita solo in Italia, ma anche in altri Stati dell’Unione Europea.

Infine, il fenomeno populista portato avanti in Italia dal M5S, i c.d “grillini”, e, non di meno, in Francia dal F.N. di Marine Le Pen, sebbene su piani, presupposti e finalità non proprio assimilabili tra loro.

In Italia, le previsioni apparivano quindi catastrofiche (ma forse è più esatto dire “ tragicomiche”, visto che il leader del movimento è un ex “comico”), soprattutto nella prefigurazione di una vittoria del M5S “grillini”, che aveva annunciato la “cacciata” del Presidente della Repubblica , la crisi del Governo con l’indizione di elezioni anticipate e l’apertura di processi on line da intentare a carico di tutta l’attuale classe politica e dirigente (in verità, pare che manchi qualcosa: la ghigliottina, ad esempio!).

In Italia, però, i risultati elettorali hanno dimostrato che i cittadini italiani hanno il sale in zucca e non si lasciano prendere in giro, né tanto meno intimidire da ciarlatani di qualunque specie.

Ha vinto dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, il buon senso, con un travaso di voti che si sono spostati, con estrema naturalezza, da un partito all’altro in barba agli antichi ideologismi e legami storici – un po’ come succede negli Stati Uniti d’America – plasmando così, a guisa di un gigantesco puzzle, il nuovo scenario di rappresentanza politica italiana.

Sono stati sconfitti invece il populismo e l’antieuropeismo, che in altri paesi europei, al contrario, si sono affermati. In Francia, ad esempio, il F.P. di Marine Le Pen è risultato il primo partito nazionale, mettendo in serie difficoltà il Presidente della Repubblica François Hollande. In Italia, solo la Lega Nord di Matteo Salvini si è affermata con il 6% ed ora sta facendo l’occhiolino a Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, che ha portato a casa il risultato più deludente della sua storia.

Ma il dato positivo da rilevare è che il successo personale di Matteo Renzi, in veste di Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del P.D., con un quorum del 40,81%, legittima il suo Governo ad andare avanti nel cammino delle riforme avviato, fino alla fine dell’attuale legislatura.

E non solo questo, poiché l’onda lunga del successo elettorale europeo conseguito, consentirà a Renzi di presiedere il semestre di presidenza italiana dell’U.E., a partire dal 1° luglio prossimo, con un elevato grado di consenso generale da parte dei partner europei.

Ma vi è di più. Una presenza così massiccia di rappresentanti italiani (quello del P.D. rappresenta in Europa il gruppo più consistente) avrà l’effetto di condizionare la politica europea, facendo maggiormente sentire il peso delle scelte e degli orientamenti italiani, soprattutto in questo momento di fermento antieuropeista risultato dalle ultime elezioni, e contribuendo altresì ad apportare le necessarie modifiche ai trattati, verso la fondazione degli Stati Uniti d’Europa, con una sua Costituzione ed una sua Banca centrale.

L’italietta, spesso ridicolizzata e presa in giro, potrà finalmente contare in Europa e far sentire effettivamente il suo peso.

Questo, come già detto, è stato possibile anche per effetto della mobilità dell’elettorato, che si è spostato dal centro destra (peraltro smembrato in diversi partiti e partitini) al centro sinistra, per motivi di varia natura, senza escludere il timore di una vittoria schiacciante del M5S “grillini” (come una volta, quando gli italiani votavano D.C. per paura dei comunisti).

Secondo alcuni osservatori la percentuale del 40,81% conseguita dal P.D. non ha precedenti nella storia della nostra vita repubblicana, se non con riferimento alla D.C. nel 1958.

Che Renzi, dopo la rottamazione, sia riuscito a ricostituire … magari incosciamente … la Balena Bianca?

Oppure Renzi è da considerare la reincarnazione di Alcide De Gasperi, quell’italiano che ha gettato le basi della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea (entrambe ancora incompiute)?

Chissà!

Ma forse, piuttosto, anche in Italia, sta avvenendo finalmente il miracolo di una socialdemocrazia compiuta, come negli stati occidentali più avanzati del mondo, con uno sguardo ai modelli già sperimentati da Tony Blair, in Gran Bretagna, e in via di consolidamento negli Stati Uniti d’America, da Barack Obama ?

E se il prodigio avviene (o è avvenuto), con Matteo Renzi, sotto il simbolo del P.D. – non per imposizione da parte di leader politici, ma a quanto pare per naturale scelta popolare, nelle cabine elettorali – riuscirà esso a prendere forma e consistenza, oppure gli ideologismi del passato e i pregiudizi di sempre impediranno tutto questo, mantenendo l’Italia in una condizione di stagnazione e di subalternità in Europa e nel mondo?

Ai posteri l’ardua sentenza!

Ma, in Italia, per completare l’opera di rinnovamento, occorre che anche nel centrodestra qualcosa di nuovo accada, al di là della necessaria ricucitura delle diverse fazioni ormai ridotte a brandelli. Bisogna che, anche da quelle parti, spunti una luce nuova; un nuovo (e magari anche giovane) leader che sappia accendere i cuori e infondere ottimismo e speranza per il futuro del nostro Paese.

Due grossi blocchi, dunque, uno più o meno progressista e l’altro più o meno conservatore, ma entrambi votati al bene comune nell’interesse generale dei cittadini italiani.

I populismi e le sceneggiate dei soliti fanfaroni, molto probabilmente, non cesseranno del tutto, ma sicuramente verranno relegati ad episodi di poco conto e quindi considerati inconsistenti.

Il popolo (sovrano) italiano avrà così la possibilità di verificare per l’intera legislatura la realizzazione del programma da parte della maggioranza parlamentare pro tempore e si regolerà, alle successive elezioni parlamentari, per confermarle la propria fiducia ovvero passare la mano all’altra compagine. Un’alternanza certamente salutare.

Troppo facile a dirsi, ma non impossibile da realizzare.

Barocco Siciliano (terza parte)

Dopo la prima colazione e una ulteriore e veloce passeggiata tra i banchi stracolmi di pesce fresco, di ogni tipo, del caratteristico mercato “la Pescheria” del centro storico di Catania, ove troneggiano in bella vista stupendi pesci spada e tonni dalla carne rossa come il sangue, ci apprestiamo a partire in auto alla volta di Ragusa.

Tangenziale ovest, autostrada e strada statale, 104 Km in tutto, un percorso di tutto respiro. Attraversiamo Ragusa, situata sulla parte alta del territorio e seguiamo le indicazioni per Ibla, l’antica città storica e centro del Barocco Siciliano, meta della nostra visita.

Ragusa fu gravemente danneggiata dal terremoto nel 1693 e l’attuale abitato risulta diviso in due parti: Ragusa Ibla, ricostruzione della città vecchia sul suo colle, e Ragusa Superiore che invece fu edificata ex novo su un altopiano adiacente. Successivamente Ragusa Superiore si espanse su un ulteriore altopiano, separato dal primo dalla vallata S. Domenica e ad esso collegato tramite tre ponti costruiti in epoche diverse.

Ragusa Ibla, la città inferiore, vanta un insieme impressionante di manufatti Barocchi ed offre uno scorcio di Sicilia ormai molto difficile da trovare in altri posti. Passeggiando tra le stradine fino a piazza Duomo sembra di tuffarsi nel passato, in un luogo dalle atmosfere di altri tempi. Simbolo della città è il portale S. Giorgio adiacente ai bellissimi giardini Iblei: al loro interno si possono ammirare ben tre chiese. La visita prosegue per piazza Pola, piazza Duomo con la splendida facciata barocca e la cupola neoclassica di S. Giorgio.

Per la Chiesa di San Giorgio di Rosario Gagliardi, progettata nel 1738, venne sfruttata la difficile topografia del sito collinare, con l’effetto che la chiesa torreggia in modo impressionante su una imponente scalinata di circa 250 gradini, una caratteristica barocca frequentemente adottata in Sicilia a causa della morfologia dell’isola. La torre sembra esplodere dalla facciata, accentuata da colonne e pilastri rastremati (che si assottigliano) contro le pareti curve. Al di sopra delle aperture di porte e finestre, timpani si svolgono e curvano con un senso di libertà e di movimento. La cupola neoclassica venne aggiunta nel 1820.

Ibla appare con uno scrigno che conserva al suo interno oggetti preziosi e il suo centro storico è una vera bomboniera.

Questo spiega il perché la Sicilia Iblea faccia da scenario alle avventure di Salvo Montalbano, il noto Commissario, interpretato magistralmente dall’attore Luca Zingaretti, della serie televisiva tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri.

Ragusa è stata catalogata nel 2002 Patrimonio dell’Umanità, rientrando tra le città d’arte più importanti d’Italia, grazie alle svariate ricchezze artistiche e archeologiche presenti, eredità della sua storia plurimillenaria e Piazza Duomo ad Ibla è sicuramente il luogo più scenografico del suo nucleo barocco.

Ragusa Ibla (in siciliano “Iusu”, ovvero “che giace sotto”), oggi quartiere della città di Ragusa (fino al 1927 era una città a sé stante), è il fulcro da cui la città di Ragusa si è poi sviluppata. È situato nella parte orientale della città, sopra una collina che va dai 385 ai 440 m s.l.m.

La piazza del Duomo rappresenta il punto maggiormente rappresentativo del Barocco Siciliano ed è dominata, nella parte alta, dalla splendida Chiesa di San Giorgio, opera barocca fra le più insigni. La stupenda piazza di forma irregolare e in leggera pendenza è circondata da bei palazzi classici e barocchi, fra i quali spicca per la sua scenografia il Palazzo Arezzi, con un magnifico arco sotto il quale passa la strada che conduce all’ex Distretto Militare ora sede dell’Università, sito che cela fra le fondamenta resti dell’antico Castello scomparso sin dalla costruzione del Villino Arezzo.

La piazza Duomo è ravvivata al centro da verdi palme, che piantate da quasi un secolo le danno un esotico tocco di colore pur occludendo la vista e la prospettiva dell’imponente facciata del Duomo.

È il centro della vita cittadina, di questo nucleo storico, ed è sicuramente ancora oggi teatro delle più importanti manifestazioni civili e religiose del quartiere di Ibla, dalla Festa del Santo Patrono San Giorgio alle processioni del periodo pasquale.

Nella parte bassa della piazza, una bella fontana crea un angolo magnifico fra i Palazzi Arezzi e Veninata, costruiti in stile classicheggiante fra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900.

Subito a lato, prima di immettersi nel corso XXV Aprile, a destra, seguiamo la via del Convento dove, dopo poche decine di metri ed una breve scalinata, ci si proietta sull’altro versante di Ibla, quello meridionale. Sul lato sinistro, lungo la via Torrenuova, il Palazzo Capodicasa con i suoi otto balconi arricchiti da ampi finestroni sovrastati da frontoni rettilinei pieni di sculture in stile neoclassico, conchiglie al centro e originali fiori ai lati. La residenza nasce sulle spoglie della Chiesa di Sant’Agostino da cui si ha attualmente l’accesso, e dall’annesso convento giacchè nel 1847 gli agostiniani dovettero abbandonare i luoghi.

Una sosta per uno spuntino, e partenza in auto verso il mare di Ragusa Marina.

Dopo aver fatto un bel giro panoramico generale, la nostra curiosità ci spinge a raggiungere la località Punta Secca, ad una decina di Km di distanza da Ragusa Marina, alla scoperta … nientemeno … della casa del Commissario Montalbano, ovvero il luogo della fiction televisiva. Riusciamo a trovarla e con molta sorpresa ci accorgiamo che non siamo i soli curiosi ad interessarci della cosa, infatti tanti sono i visitatori che si intrattengono nelle sue vicinanze. La casa si trova in Via Aldo Moro ed è, nella realtà, un Bed & Breakfast. Facciamo una bella passeggiata in piaggia e poi, in prossimità del Faro, ci fermiamo nell’unico bar aperto (data la stagione, è tutto chiuso: siamo ai primi di maggio) per una consumazione.

In serata ritorno a Catania per la cena ed il pernottamento.

La giornata seguente la dedichiamo invece all’Etna, dopo una sosta ad Aci Trezza.

Dopo la prima colazione, dunque, in macchina verso il mare in direzione Aci Trezza, a soli 9 Km di distanza Catania.

Il panorama di Aci Trezza è dominato dai faraglioni dei Ciclopi: otto pittoreschi scogli basaltici che, secondo la leggenda (tratta dall’Odissea di Omero), furono lanciati da Polifemo ad Ulisse durante la sua fuga. I faraglioni compaiono sugli stemmi dei comuni di Aci Castello, Acireale. Aci Bonacossi, Aci Catena. Poco distante dalla costa (a circa 400 m di distanza), è presente l’Isola Lachea, identificata con l’omerica Isola delle Capre e che attualmente ospita la sede di una stazione di studi di biologia dell’Università degli Studi di Catania. Aci Trezza fu il paese in cui Giovanni Verga ambientò il famoso romanzo “I Malavoglia” nel 1881 e nel quale, nel 1948, venne girato il film ad esso ispirato “La terra trema” di Luchino Visconti e Antonio Pietrangeli, capolavoro del neorealismo realizzato con attori non professionisti abitanti del luogo. Non distante dalla Chiesa del Patrono, in base ad alcuni elementi descrittivi forniti dal Verga nei Malavoglia, è stata identificata la “casa del nespolo”, l’abitazione di Padron ‘Ntoni ove è stato allestito un piccolo museo contenente oggetti della tradizione marinara ed una sezione fotografica dedicata al film di Luchino Visconti.

Una passeggiata lungo la costa per ammirare il meraviglioso mare e respirare una boccata della sua fresca brezza e, poi, in auto verso l’Etna, il più grande Vulcano attivo d’Europa.

Seguendo le indicazioni per Nicolosi – Etna Sud, raggiungiamo dopo circa 18 km il centro abitato di Nicolosi, a 690 m s.l.m., indi proseguiamo in direzione Nord per Etna-Rifugio Sapienza., con una sosta a Zafferana Etnea per un caffè accompagnato da un trancio di “scacciata”, una focaccia rustica locale ripiena, appena sfornata.

Il gigantesco Vulcano si innalza imponente mostrando un mosaico di boschi, colate laviche e crateri laterali che costellano il versante sud del vulcano, con la sua perenne fumarola bianca sulla cima più alta. L’attività persistente dei crateri sommitali produce in genere dense colonne di gas e vapori misti a ceneri vulcaniche, mentre a volte è accompagnata da attività esplosiva di tipo stromboliano con lanci intermittenti di bombe vulcaniche e brandelli di lava che possono superare altezze di diverse centinaia di metri, accompagnati da forti boati.

In circa 35 minuti raggiungiamo, percorrendo la S.P. 92, il Rifugio Sapienza e l’adiacente stazione di partenza della Funivia dell’Etna, a 1.900 m. s.l.m.

Entrambe le strutture sono scampate miracolosamente alle colate laviche dell’eruzione del luglio-agosto 2001.

Una bella escursione ai “Crateri Silvestri”, dal nome del professore Orazio Silvestri, ci ripaga pienamente della fatica di essere arrivati fin lassù. Essi sono attualmente inattivi ed offrono l’opportunità di visionare da vicino gli spettacolari fenomeni naturali che si sono ivi prodotti.

Uno scenario unico da ammirare e da scoprire, meta di tantissimi turisti che giungono da ogni parte del mondo.

Ed ognuno raccoglie e preleva qualche frammento di lava vulcanica, come prezioso ricordo da portare a casa e conservare gelosamente.

La stazione della Funivia porta a quota 3346 m. s.l.m. , ove è possibile visitare le zone sommitali di alta quota, seguendo una pista sterrata, utilizzando pulmini a quattro ruote motrici .

Uno spuntino in quota e continuazione dell’escursione fino a tutto il primo pomeriggio, prima di riprendere la via del ritorno, in auto, per Catania.

Ancora un giro a piedi nel centro storico di Catania, per un ultimo sguardo d’insieme al Barocco Siciliano ed approfondire qualche ulteriore particolare, la cena, e poi all’aeroporto di Catania Fontanarossa per il volo di rientro a casa.

Fine della terza parte

Barocco Siciliano (seconda parte)

Il grande terremoto siciliano del 1693 danneggiò gravemente cinquantaquattro tra città e paesi, e ben 300 villaggi. L’epicentro del disastro fu nel Val di Noto (al maschile, perché si tratta di Vallo e non di Valle, come molti pensano), dove la città di Noto fu completamente rasa al suolo, mentre la città di Catania fu danneggiata in modo molto grave. Fu stimato che più di 100.000 persone persero la vita. Altre città che subirono gravi danni furono Ragusa, Modica, Scicli, Militello e Ispica. La ricostruzione iniziò quasi immediatamente. E la sontuosità dell’architettura che stava per sorgere dal disastro è connessa alla politica della Sicilia del tempo; la Sicilia era ancora ufficialmente sotto il controllo Spagnolo, ma in realtà era governata dalla sua aristocrazia locale.

L’aristocrazia condivideva il proprio potere con la Chiesa Cattolica e, questa, è una delle ragioni per cui, così tante Chiese Barocche e Monasteri, furono ricostruiti dopo il 1693 con tale lusso.

La frenesia edilizia guadagnò slancio finché l’architettura Barocca commissionata dagli aristocratici raggiunse il suo apice verso la metà del XVIII secolo.

Il nostro viaggio alla scoperta del Barocco Siciliano dunque continua.

Dopo la prima colazione, partiamo in auto da Catania alla volta di Siracusa; i paesaggi che si presentano ai nostri occhi lungo il percorso, spaziano da quello prettamente marino, con spiagge attrezzate o meno, a rigogliose piantagioni di agrumi, in particolare arance e limoni.

Giunti a Siracusa ci portiamo presso la zona archeologica della città, che offre al visitatore scenari di indubbia singolarità: un vero tuffo nel lontano passato, che ci riporta ai fasti della Magna Grecia.

Cominciamo dal Teatro Greco, che venne costruito nel V sec a.C. e poi restaurato nel III sec. A.C. dai romani, che ne modificarono la forma da ferro di cavallo tipica dei teatri greci a semicerchio tipica di quelli romani. Il sito è in buono stato di manutenzione ed è possibile apprezzare ancora le maestose gradinate. Sovrasta il teatro una terrazza al centro della quale è posta la grotta artificiale del ninfeo. Dal 1914, ogni anno a maggio / giugno, il teatro ospita le rappresentazioni di teatro classico che attirano turisti da tutto il mondo.

Raggiungiamo poi le “Latomie” che, in origine, erano cave di pietra da cui si estraeva il materiale necessario per soddisfare la richiesta enorme di materiale da costruzione per templi ed opere murarie. Ma le Latomie servirono anche come prigioni ed in una di queste vennero rinchiusi i settemila prigionieri ateniesi sconfitti dai Siracusani nel 413 a.C. A Siracusa ci sono all’incirca 12 Latomie, tra le più interessanti quella del Paradiso con la grotta artificiale nota come “Orecchio di Dionisio”, con un’acustica che amplifica i suoni fino a 16 volte; ed è proprio qui che si sofferma la stragrande maggioranza dei visitatori, per provare di persona gli effetti dell’eco che si forma al suo interno. Appena dopo, la Grotta dei Cordari, detta così perché all’interno col favore dell’umidità, si lavorava la canapa per la produzione di corde.

Terminata la visita archeologica, ci avviamo in auto verso la parte più bassa di Siracusa, per raggiungere l’Isola di Ortigia, collegata con un comodo ponte, famosa per il suo Barocco.

Ma prima di portarci in centro, ci soffermiamo per una breve visita al Tempio di Apollo, costruito dai greci nel VI sec. A.C. Esso presentava 17 colonne da un lato e 6 dall’altro, con una seconda fila interna di colonne più piccole sorreggenti molto probabilmente il tetto. Di tutto questo, oggi rimangono solamente dei tronconi e due delle colonne che lo circondavano. Nei secoli il tempio ha subito numerose trasformazioni e cambi di destinazione (chiesa bizantina, moschea araba, chiesa normanna, caserma spagnola). Su uno dei gradini laterali è incisa la dedica al Dio Apollo.

Raggiungiamo il centro storico di Ortigia e qui veniamo colpiti da una vera esplosione di Barocco Siciliano; il visitatore rimane veramente sbalordito dalla straordinaria bellezza artistica dei suoi palazzi e dei suoi monumenti.

Piazza Duomo, nel pieno centro dell’isola di Ortigia, è considerata – a giusta ragione – una delle piazze barocche più belle della Sicilia.

Il Duomo, sorto sui resti del Tempio di Athena, risalente al V a.C., nel tempo ha subito diverse trasformazioni fino a divenire basilica cristiana con la costruzione di una cinta muraria, l’apertura di archi sui lati, pavimento policromo, soffitto ligneo e campanile. L’attuale facciata barocca distrutta dal terremoto e successivamente ricostruita nella prima metà del ‘700 è la parte posteriore del tempio. Decorano il prospetto alcune statue del Marabitti, rispettivamente a sinistra, centro e destra, San Marziano, la Vergine del Piliere e Santa Lucia. Ai lati della gradinata San Pietro e San Paolo. All’interno sono ancora visibili le originarie colonne del tempio insieme tra le altre cose ad acquasantiere dell’800, alle cappelle del crocifisso, di Santa Lucia che accoglie il simulacro argenteo della Santa e del Sacramento, quest’ultima finemente affrescata da Agostino Scilla.

Sulla stupenda piazza del Duomo si affacciano palazzi barocchi degni di rilievo, tra i quali, il Palazzo arcivescovile del 1681 e il suo giardino pensile; il Palazzo Beneventano Del Bosco, progettato da Luciano Alì nel periodo 1779 – 1788, con balconi in ferro battuto e curve ardite (il Palazzo ospitò l’ammiraglio inglese Horatio Nelson ai tempi delle guerre napoleoniche, nonché re Ferdinando I delle Due Sicilie); il Palazzo Senatorio del 1633, sede del Municipio, al di sotto del quale sono stati rinvenuti i resti dell’Artemision, un tempio ionico greco del VI secolo a.C.

In fondo alla piazza sorge infine la Chiesa di Santa Lucia alla Badia, nell’interno della quale è possibile ammirare la stupenda tela di Caravaggio raffigurante il “Seppellimento di Santa Lucia”, datata 1608; un imponente capolavoro che racconta la fine del martirio della Santa Patrona di Siracusa.

Dopo una pausa di ristoro, ripartiamo in auto alla volta del Val di Noto.

Ci portiamo, come prima meta, proprio nel centro abitato della città di Noto e cerchiamo di raggiungere a piedi il suo “salotto buono”, quel centro storico che tutti le invidiano.

Noto, Capitale Europea del Barocco e Patrimonio dell’Unesco dal 2002, è una delle più belle città d’arte siciliane. Splendido il centro storico, dove si possono ammirare diversi monumenti civili e religiosi come S. Chiara, SS. Salvatore, Cattedrale S. Nicolò, Palazzo Ducezio, Via Nicolaci con gli incredibili balconi, Montevergini, S. Domenico, Fontana di Ercole e Teatro comunale.

Le vie della città sono intervallate da scenografiche piazze ed imponenti scalinate che raccordano terrazze e dislivelli. La unitaria ricostruzione produsse un tessuto urbano coerente e ricco di episodi architettonici. Venne utilizzata la tenera pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato, riccamente intagliata. La ricostruzione avvenne unitariamente sotto la guida del Duca di Camastra che rappresentava a Noto il Vicerè spagnolo.

Ci concediamo un break nella lussosa pasticceria adiacente al Duomo per una granita alla mandorla, accompagnata da una squisita cassatina, e poi dritti di filata verso Modica, ultima tappa della giornata.

Insieme con il Val di Noto, nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, vi è Modica, per il suo centro storico ricco di architetture barocche.

Modica ha dato i natali al Nobel per la letteratura (Stoccolma, 1959) Salvatore Quasimodo e la sua casa natìa è meta di numerosi visitatori. Il Museo Civico conserva l’Ercole di Cafeo, uno statua bronzea di pregevole fattura del periodo ellenistico. Tra le tante bellezze, importanti sono la Chiesa di San Pietro, dedicata al Santo Patrono della Città, in stile tardo barocco e neo classico a Modica bassa, e l’imponente Duomo di San Giorgio, con la sua monumentale scalinata di 250 gradini a Modica alta, meraviglia del barocco siciliano, da qualunque prospettiva lo si guardi. Questa chiesa a 5 navate custodisce pregevoli opere come il polittico del XV secolo.

Al centro dell’enogastronomia locale, a Modena vi è sicuramente la produzione del cioccolato, per cui la Città è resa ormai famosa in tutto il mondo, con una produzione annua di circa due milioni e mezzo di tavolette.

Con la visita di Modica termina l’interessante e lungo tour della giornata.

Facciamo quindi ritorno in auto a Catania per la cena in un ristorantino tipico del centro storico e poi subito a nanna per il meritato riposo.

Fine della seconda parte

Barocco Siciliano (prima parte)

Un viaggio in Sicilia per ammirare il “Barocco Siciliano” è a dir poco entusiasmante, se si ama scoprire le bellezze del passato e apprezzare nel contempo opere d’arte caratterizzate da decorativismo (predominanza di motivi decorativi), senso scenografico e cromatico.

Siamo atterrati all’aeroporto di Catania Fontanarossa e abbiamo fissato il nostro punto di riferimento nel centro storico di Catania; luogo strategico dal quale poterci poi spostare in auto presa a noleggio nelle varie località di nostro interesse.

Naturalmente il primo giorno lo abbiamo dedicato alla visita di Catania, rigorosamente a piedi.

Il centro storico di Catania si presta per sua natura ad un bel giro, sia diurno che notturno, per le belle strade lastricate di pietra lavica, in un’area non troppo estesa, ricca di monumenti ed attrazioni turistiche.

Dopo un primo approccio tipico catanese con granita e brioche col tuppo, in una delle belle pasticcerie del centro, partiamo da piazza del Duomo, nella cui parte centrale troneggia il simbolo della città, l’elefante che i catanesi chiamano “liotru”, che fa bella mostra di sé proprio di fronte alla Cattedrale e al Palazzo del Comune.

La Cattedrale, realizzata sulle rovine delle Terme Achilliane di epoca romana, più volte distrutta e riedificata dopo i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si sono susseguiti nel tempo è dedicata a Sant’Agata, martire e patrona di Catania. Sorge sul lato est di Piazza Duomo ed è uno dei luoghi di culto più frequentati dai visitatori e dai catanesi, devoti alla Santa. Il prospetto principale è in stile barocco siciliano con un imponente facciata marmorea e due ordini di colonne di granito prelevate dall’anfiteatro romano di Catania. Il sontuoso interno contiene la Cappella di Sant’Agata, collocata nell’abside destra, che custodisce il ricettacolo con il busto in argento e le reliquie della santa, mentre, di fronte al primo altare si trova il monumento funebre del musicista Vincenzo Bellini. Altri monumenti funebri ricordano i vescovi Orlando, Dusmet e Galletti. Dal transetto destro si accede, invece, alla Cappella della Vergine dell’Incoronazione, con la tomba di Costanza d’Aragona e dei reali aragonesi che risiedettero a Catania. Nell’abside centrale si ammira, invece, il prezioso altare maggiore in stile normanno, circondato da uno stupendo coro ligneo di trentaquattro stalli, opera cinquecentesca di Scipione di Guido. Numerosi sono inoltre gli affreschi e le tele, tra cui la raffigurazione della disastrosa colata lavica del 1669.

Da qui, procediamo lungo la Via Vittorio Emanuele, con una sosta alla bellissima Chiesa della Badia di S.Agata del Vaccarini e, poi, davanti la sede dell’Arcivescovado, fino all’imbocco di Via Landolina che porta alla Piazza Teatro Massimo; il Teatro, opera degli architetti Scala e Sada è dedicato al più importante esponente della musica lirica catanese Vincenzo Bellini: fu inaugurato nel 1890 con la rappresentazione della “Norma” del medesimo Bellini.

Un salto alla Basilica della Collegiata, progettata da Stefano Ittar nel 1768, e quindi attraversiamo l’incrocio con Via Etnea (la Via più importante di Catania, ove si trovano le vetrine dei negozi alla moda), detto “Quattro Canti” e saliamo fino all’incrocio di Via Crociferi. Questa salita diventa palcoscenico di uno dei momenti più vibranti dei festeggiamenti di Sant’Agata quando il fercolo preceduto dalle “Candelore” (cerei votivi) percorre a gran velocità questo tratto della salita.

All’incrocio con Via Crociferi, alla destra in fondo alla via, è ubicata Villa Cerami, che è sede della Facoltà di Giurisprudenza.

Via Crociferi, realizzata nel XVIII secolo, è una delle strade più belle del barocco siciliano, e nel breve spazio di circa 200 metri sono presenti ben quattro chiese.

La Chiesa di San Giuliano, considerata uno degli esempi più belli del barocco catanese, è attribuita all’architetto Giovambattista Vaccarini, con un prospetto convesso e delle linee pulite ed eleganti.

A seguire incontriamo il Collegio dei Gesuiti, vecchia sede dell’Istituto d’Arte, con all’interno un bel chiostro con portici su colonne ed arcate.

Proseguendo raggiungiamo la Chiesa di San Francesco Borgia alla quale si accede tramite due scaloni. Le due chiese sono separate da una piccola via che conduce al Palazzo Asmundo Francica-Nava, su Piazza Asmundo. Poi la Chiesa di San Benedetto, collegata al convento delle suore benedettine dall’arco omonimo che collega la Badia grande alla Badia piccola. Ad essa si accede a mezzo di una scalinata ed è contornata da una cancellata in ferro battuto.

Ci rechiamo successivamente al Teatro Romano per accedere alla visita archeologica del sito. I resti del grandioso Teatro Romano, costruito su vestigia greche, sono conservati abbastanza bene, tant’è che l’area è sede di spettacoli artistici. Attualmente è quasi interamente visitabile, ad eccezione delle parti in via di restauro, e la visita sbalordisce di sicuro il visitatore.

Proseguendo arriviamo a Piazza Dante per ammirare il Convento dei Benedettini, eccezionale costruzione, perfettamente conservata, sede di alcune Facoltà Universitarie. In Via Sant’Anna, al civico n° 18, si trova la residenza catanese di Giovanni Verga, il più noto scrittore catanese.

Una piccola deviazione ci consente di ammirare il Castello Ursino. Voluto da Federico II di Svevia sorse, fra il 1239 ed il 1250, all’interno di un più complesso sistema difensivo costiero della Sicilia orientale (sono riconducibili allo stesso progetto il castello Maniace di Siracusa e quello di Augusta) e come simbolo dell’autorità e del potere imperiale svevo in una città spesso ostile e ribelle a Federico. Il progetto e la direzione dei lavori furono affidati all’architetto militare Riccardo da Lentini che lo realizzò su quello che allora era un imprendibile promontorio di roccia sul mare, collegata con un istmo alla città e alle mura cittadine. I terremoti e le colate laviche delle eruzioni dell’Etna finirono per inglobarlo completamente al resto della città, allontanandolo di fatto dal mare e vanificandone dunque le finalità strategiche.

Nelle vicinanze, si trova il Monastero di Santa Chiara con il suo Chiostro, oggi adibito ad uffici comunali; datato 1760, è stato progettato da Giuseppe Palazzolo ed il portale realizzato da Francesco Battaglia. Lo scrittore Giovanni Verga ambientò in questo monastero nel 1869 il famoso romanzo “Storia di una capinera”, trasformato poi in un film di grande successo, nel 1993, dal regista Franco Zeffirelli.

Rientriamo sulla Via Garibaldi e, attraversando Piazza Mazzini – scenograficamente molto interessante, con i suoi quattro blocchi di portici, posti ad ognuno dei (quattro) cantoni della piazza – ritorniamo al punto di partenza e cioè in Piazza Duomo, scoprendo a destra la Fontana dell’Amenano (l’Amenano è il fiume sotterraneo di Catania, un tempo scoperto e successivamente coperto dal magma dell’Etna), proprio di fronte alla Cattedrale. La Fontana rappresenta un’opera di notevole spessore e l’acqua che scende sembra un velo, tant’è che i catanesi la chiamano “o linzolo”.

Alle spalle della Fontana, si apre il tipico, unico e speciale mercato del pesce catanese “la Pescheria”, che si allarga più avanti anche alle bancarelle della verdura, frutta, carne, formaggi, ecc.; un insieme di colori, odori, e sapori di rara bellezza.

Nel pomeriggio, shopping lungo la Via Etnea con sosta all’Anfiteatro Romano e ai grandiosi Giardini Pubblici di fronte all’imponente monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi e, per finire, una messa serale nella Collegiata prima di cena.

Catania offre una vasta gamma di opportunità culinarie, che vanno dalla cucina classica italiana a quella tradizionale siciliana e più specifica catanese. C’è solo l’imbarazzo della scelta, per tuffarsi nei sapori e nelle tradizioni locali, tra piatti di pesce, verdure (la famosa “caponata”), carni, dolci e vini esclusivi (la Pasta alla Norma, le Sarde a Beccafico, la Tunnina Ammarinata, i Cannoli alla ricotta, i minni di Sant’Agata, la Cassata) … e tanto ancora!

Fine della prima parte

Quattro Papi in Piazza San Pietro

Il vero miracolo, di quelli richiesti per le cause di beatificazione e di canonizzazione, è proprio questo: domani mattina, 27 aprile 2014, in Piazza San Pietro a Roma, saranno presenti contemporaneamente quattro Papi.

Papa Francesco con il Papa Emerito Benedetto XVI e Papa Giovanni XXIII con Papa Giovanni Paolo II, i primi due in “carne ed ossa” e gli altri due presenti solamente in “spirito”, ma tutti e quattro legati indissolubilmente da un connubio di continuità verso quella strada tracciata proprio da Papa Roncalli ispiratore del Concilio Vaticano II.

Un avvenimento davvero unico nella storia della Chiesa Cattolica e per questo degno di speciale interesse a livello mondiale. Si stima che oltre due miliardi di persone, tra quelle presenti a Roma (forse più di ottocentomila) e quelle collegate con maxi schermi, televisioni, radio, ecc., assisteranno all’evento, destinato a rimanere nella storia. Un grande concentramento di fedeli è previsto anche a Sotto il Monte in provincia di Bergamo, paese natale di Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII e a Cracovia in Polonia, ove Karol Józef Wojtyła, futuro Papa Giovanni Paolo II, è stato prima Vescovo e poi Cardinale.

Si dirà che è roba da medioevo; riti per bigotti incapaci di affrontare la vita nel senso più materialistico del termine, che si rifugiano in credenze non dissimili da quelle “pagane” che gli stessi cristiani, sin dai primordi, intendevano contrastare e, per questo, venivano perseguitati e martirizzati.

Ma, così non è!

Il carisma dei due uomini, ciascuno nella sua peculiarità, di questi due Papi che hanno caratterizzato la storia del secolo scorso, si è propagato oltre i confini di Roma e della Chiesa Cattolica, toccando località e persone lontane, a volte anche di altre professioni religiose.

Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII, ha rappresentato lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo modello della Chiesa Cattolica, un uomo illuminato che ha saputo aprire la Chiesa Cattolica alle novità e al futuro con il Concilio Vaticano II; il Papa Buono, il Papa del … “portate una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa”.

Karol Józef Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, ha saputo invece cogliere le opportunità di apertura e di cambiamento, contribuendo alla distensione tra i popoli attraverso il superamento della c.d. “guerra fredda” tra i due blocchi Russia – Stati Uniti, concretizzatosi con la caduta del “muro di Berlino”; il Papa dei giovani, delle adunate oceaniche della gioventù; il Papa del … “se mi sbaglio, mi corriggerete”; il Papa del … “non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo”.

E la contemporanea canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II, proposta dall’allora Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Aloisius Ratzinger, e condivisa poi dal suo successore Papa Francesco, alias Jorge Mario Bergoglio, rappresenta dunque un’occasione speciale di riflessione riguardo alla vita e alle opere dei due novelli Santi, elevati agli onori degli Altari, nel contesto dell’epoca in cui sono vissuti, dimostrandosi personaggi positivi, soprattutto per l’apporto costruttivo e proattivo che hanno saputo rendere all’Umanità intera, e quindi non esclusivamente alle persone di fede Cattolica.

Una strada da continuare , un percorso da non interrompere, due esempi da seguire!

Foto di repertorio: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-25/verso-canonizzazione-due-papi-domani-roma-notte-bianca-preghiere-e-liturgie-105547.shtml

Il profumo della primavera e della Pasqua di un tempo!

La primavera avanza e la Pasqua è ormai prossima, mancano solo pochi giorni alla fine della Quaresima.

Sembra l’annuncio di un programma televisivo!

C’è un tale clima di appiattimento dei valori, dei sentimenti e delle tradizioni, verso una globalizzazione dei modi di essere e di porsi, che non si riesce più a capire chi siamo, da dove veniamo e dove siamo diretti.

Un tempo, in effetti, i vari passaggi, compresi quelli sopra “annunciati” erano un tantino più marcati e si percepivano già in termini di cambio climatico (si dirà … però non esistono più le mezze stagioni!), ma anche di profumi della vegetazione che si diffondeva dai campi e di odori dei cibi che caratterizzavano il particolare periodo dell’anno.

Metaforicamente parlando, dopo l’inverno freddo e buio ecco la luce e la frizzante primavera, il ritorno alla vita dopo la morte, sebbene solo apparente.

Ed anche la Quaresima, i quaranta giorni che precedevano la Pasqua, era vissuta come momento di riflessione, di preparazione e di trepida attesa.

E’ forse la nostalgia di un tempo che non c’è più che fa tornare alla mente i ricordi di un ragazzo in un paesino della Capitanata, con la sua famiglia, i suoi parenti e i suoi amici, negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale.

I riti della Settimana Santa vissuti intensamente, non da semplice “spettatore” ma da “protagonista”, da chierichetto e giovane dell’”azione cattolica”, in una cornice di partecipazione popolare fatta di semplicità, amore e carità cristiana.

E gli odori che provenivano dai forni e dalle case, ove venivano preparati i dolci pasquali, in particolare i “pucc(e)llat(e)”, una sorta di grandi trecce spalmate con il rosso d’uovo che, una volta sfornati, assumevano, maestosi, il colore del mogano; dolci che non potevano tuttavia essere toccati fino al giorno della Santa Pasqua, e solo dopo la benedizione del prete. Ai bambini erano riservati i “panarell(e)”, preparati con lo stesso impasto, ma a forma di panierini con un uovo sodo intrecciato.

E, poi, il pranzo pasquale, caratterizzato dal piatto tipico denominato “brodetto”, un misto di agnello, asparagi di campo, uova e formaggio pecorino. Tutti ingredienti rigorosamente locali.

Per la raccolta degli asparagi selvatici si percorrevano chilometri tra le alture della zona fino a raggiungere il “bosco” prossimo al mare. Era una sfida che interessava tutti, grandi e piccini, e c’era sempre qualcuno che ne aveva trovati tanti e di belli, ma che non voleva rivelare il posto, tenuto gelosamente segreto.

Gli agnelli si acquistavano direttamente presso le masserie, da pastori abruzzesi, eredi e testimonianza della “transumanza” che aveva, nei tempi, caratterizzato la “mena delle pecore” dall’Abruzzo alla Puglia (per lo svernamento) e viceversa (in estate). E, dagli stessi pastori venivano acquistate anche le forme del loro squisito pecorino.

Per le uova, non c’era bisogno invece di rivolgersi ad altri, poiché quasi tutte le famiglie avevano la loro scorta di uova provenienti dalle galline allevate in proprio.

Ora, non è più così, il consumismo e la globalizzazione hanno cancellato le atmosfere di un tempo.

Una buona e serena Pasqua a tutti!

Foto: il “brodetto pasquale” di agnello, asparagi di campo, uova e formaggio pecorino (l.b.)

Recuperare l’Abbazia di Santa Maria di Kàlena sul Gargano!

Nei giorni scorsi, la Prof. Antonietta Zangardi ha pubblicato su “Gazzettaweb.net” un interessante articolo riguardante l’antica “Abbazia di Càlena o Kàlena” di Peschici, che versa attualmente in condizioni di completo abbandono, con l’intento di sensibilizzare la pubblica opinione intorno alla delicata questione concernente il recupero dei nostri beni culturali più preziosi, evitando che le nostre radici finiscano inesorabilmente nell’oblìo.

E, ciò, è fondamentale al fine di poter offrire alle future generazioni la testimonianza più autentica del nostro “glorioso” passato.

Anch’io ho avuto modo di parlare dell’Abbazia di Kàlena in un mio articolo pubblicato nel settembre del 2012 sul Sito/Blog www.paginedipoggio.com e successivamente replicato anche su Gazzettaweb.net.

L’articolo si intitolava “Ripalta (di Lesina) un piccolo gioiello gotico, tutto da scoprire”, e in quel contesto tracciavo, tra l’altro, alcuni parallelismi proprio tra i “ruderi” dell’Abbazia di Santa Maria di Ripalta e quelli di Kàlena.

E’ un vero peccato assistere a questo ingiustificato abbandono!

Mi associo quindi all’esortazione della cara amica Antonietta “Salviamo Kàlena dall’oblìo”, e alle tante voci che negli ultimi tempi si sono levate da Peschici (tra cui la Prof. Teresa Maria Rauzino, presidente dell’associazione “Giuseppe Martella”), dal Gargano, dalla Provincia di Foggia e da tutta la Puglia, affinchè un po’ di buon senso e di logica illumini gli “addetti ai lavori” per il recupero di beni che appartengono non solo a noi pugliesi, ma all’intera umanità.

L’articolo della Prof. Antonietta Zangardi “Salviamo Kàlena dall’oblìo”, è alla pagina: http://www.gazzettaweb.net/it/journal/read/SALVIAMO-KALENA-DALL-OBLIO.html?id=962

Il mio articolo “Ripalta (di Lesina) un piccolo gioiello gotico, tutto da scoprire” è alla pagina: https://www.paginedipoggio.com/?p=3620.

L’articolo di Teresa Maria Rauzino dal titolo “L’Abbazia di Kàlena non deve morire!”, con il quale l’autrice lancia una petizione, evidenziando che in “In Italia non si sgretolano soltanto Pompei o il Colosseo … ma anche monumenti- simbolo del Gargano come l’Abbazia di Santa Maria di Kàlena, in agro di Peschici (Foggia)”, è alla pagina:

www.change.org/it/petizioni/nichi-vendola-l-abbazia-di-k%C3%A0lena-non-deve-morire

Dal medesimo sito internet è tratta anche la foto di repertorio.

La grande bellezza … ancora un Oscar al cinema italiano!

Nella notte degli Oscar 2014 di domenica scorsa, a Los Angeles negli Stati Uniti d’America, “La grande bellezza”, il film di Paolo Sorrentino, si è aggiudicato l’ambìto riconoscimento di miglior film straniero. Ancora una volta un film italiano ha vinto il Premio Oscar, dopo le indimenticabili opere realizzate da Benigni, Salvatores, Tornatore ed altri nostri geniali connazionali. Ma soprattutto Fellini e De Sica rappresentano gli autentici geni della cinematografia italiana, che a Los Angeles di Oscar ne hanno collezionati ben quattro per ciascuno.

E, forse, per alcuni aspetti, il bravo regista italiano Paolo Sorrentino proprio a Fellini si è ispirato in questo suo ultimo e fortunato film, molto apprezzato soprattutto oltre i confini nazionali.

Si, proprio così, la critica italiana non si è dimostrata subito benevola con Sorrentino, giudicando il film una pessima scopiazzatura di Fellini “8½” e “La Dolce vita”, oltre che sconclusionato e noioso. Solo ora – ad Oscar conquistato- è venuto fuori il patriottismo, l’orgoglio nazionale e tutti inneggiano al novello eroe nostrano che aiuta l’Italia a riscattarsi, in campo internazionale, in questo particolare momento di crisi e di recessione. Un vezzo tutto italiano, come in occasione delle partite di calcio nelle competizioni internazionali; attacchi violenti ai nostri, fino alla denigrazione, che si trasformano poi in acclamazioni e delirio collettivo in caso di vittoria.

Un po’ di equilibrio in più non guasterebbe, soffermandoci magari a valutare con maggiore obiettività e con spirito proattivo l’impegno, lo sforzo, la volontà e l’estro profusi dagli interessati nell’affrontare progetti complessi ed originali, anche quando tali iniziative sembrano discostarsi dai modelli tradizionali.

E, in effetti, “La grande bellezza”, piaccia o non piaccia, si discosta dai film tradizionali, quasi ad apparire, almeno in prima battuta, un insieme di spezzoni di riprese cinematografiche disarticolate tra loro, alla maniera di uno spot pubblicitario piuttosto che di un film. Ma così non è, perché pian piano si delineano storie, volti, personaggi e viene fuori l’intrigante e ambiziosa trama del film.

Vengono raccontate le vicissitudini di uno scrittore e giornalista, Jep Gambardella, autore di un unico romanzo scritto una quarantina di anni prima, che ora, a 65 anni splendidamente e inutilmente portati, nel vortice della vita mondana di Roma, vede con sempre più spietata lucidità tutta la disillusione che la vita gli ha riservato. La ricetta che viene offerta – sin dall’inizio – con una citazione del poeta Céline, è quella di considerare “il viaggio che ci è dato interamente immaginario … tutto inventato” e dunque di considerare il film e la vita come nient’altro che una finzione, come un “trucco” per la sopravvivenza di un uomo che abbia perso il gusto dell’esistere.

Ma una battuta del film, enuncia: “Che cosa avete contro la nostalgia? L’unico svago che resta per chi è diffidente verso il futuro”,.

Sembrerebbe dunque che la sorte delle nostre speranze sia quella di trapassare inevitabilmente in disillusioni, fino a dire, appunto, che tutto in fondo è illusione. Ma ciò rappresenta con tutta evidenza la sconfitta delle nostre aspettative; una delusione che, in qualche modo, aveva già toccato anche Jep, nel momento di grazia della sua giovinezza, attraverso lo sguardo di una ragazza, che era stato per lui la grande promessa di una bellezza che può riempire il cuore e rispondere al suo desiderio di felicità.

Ma tante volte è per dimenticare questo sguardo, che si chiacchiera a vuoto; ed è per non ascoltare più questa urgenza del cuore che ci si agita, come i tanti personaggi del film la cui occupazione principale sembra essere quella di stordirsi per sopportare la vita, cercando così di tacitarla.

E, quando suor Maria, una Santa centenaria e un po’ grottesca fa il suo ingresso sulla scena di questo teatro di veri e propri personaggi in cerca di autore, ella non darà prescrizioni o consigli morali, ma dirà alla sua maniera che la grande bellezza può manifestarsi solo seguendo quell’incontro iniziale di grazia, che ogni uomo ha sperimentato almeno una volta nella vita, innamorandosi, e che qui riaccade nella stupefacente, surreale presenza di uno stormo di fenicotteri rosa in volo verso una qualche loro terra promessa, che sostano un momento sulla terrazza di Jep, con vista Colosseo. Perché la bellezza è grande quando ci mostra il significato ultimo per cui siamo al mondo, che possiamo ritrovare solamente nelle nostre “radici”, come dice la vegliarda (la Santa si nutre esclusivamente di radici e così spiega: “Sapete perché? Perché le radici sono importanti”.

La bellezza è il senso che ci lega a noi stessi e al mondo intero. Essa fa andare il tempo, gli dà un senso, una direzione; e senza di essa noi restiamo come condannati a “perdere il tempo”, sprecandone tutte le occasioni, per il solo motivo che esse hanno perso il loro vero motivo.

Per questo “La grande bellezza” racconta, nella forma di una finzione poetica, una storia di notevole spessore.

Per Jep, lo scopo della sua esistenza era stato quello di divenire non solo “un” mondano ma il “primo” dei mondani, come lui stesso confessa: “Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che potrebbe essere definito il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire”.

Sentiva che nella sua vita non c’era più nulla in cui credere, né qualcosa da comunicare ad altri che vivevano come lui, ai quali diceva: “Siamo tutti sull’orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che farci compagnia, prenderci un po’ in giro”.

La povertà di contenuti che continua a scorgere in queste feste trash e volgari lo induce infine, in un momento di ebbrezza, a un’amara confessione a cuore aperto: “Mi chiedono perché non ho più scritto un libro. Ma guarda qua attorno. Queste facce. Questa città, questa gente. Questa è la mia vita: il nulla. Flaubert voleva scrivere un romanzo sul nulla e non ci è riuscito: dovrei riuscirci io?”. Sembra il segno di un fallimento durato un’intera vita.

Ma proprio nel momento in cui le speranze sembrano abbandonarlo definitivamente, ecco che l’illuminazione arriva: dopo un incontro, spinto da Dadina (la direttrice nana del giornale per il quale egli scrive) che vuole ottenere un’intervista, con una Santa, una missionaria cattolica nel terzo mondo, Jep si reca all’Isola del Giglio per un reportage sul naufragio della nave da crociera Costa Concordia. E proprio qui, ricordandosi del suo primo incontro con Elisa, la ragazza della sua giovinezza, che si riaccende in lui un barlume di speranza: il suo prossimo romanzo è finalmente pronto per venire alla luce.

Sullo sguardo finalmente sereno di Jep, che osserva sorridente l’alba romana, si chiude il film … e scorrono i titoli di coda.

Jep Gambardella pronuncia nel film alcune altre frasi molto significative, tra cui:

– “A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: ‘La fessa’. Io, invece, rispondevo: ‘L’odore delle case dei vecchi’. La domanda era: ‘Che cosa ti piace di più veramente nella vita’?

– Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Jep Gambardella”.

– “Oggi a 65 anni non ho più tempo da perdere con cose che non ho voglia di fare”.

Il personaggio di Suor Maria, la Santa.

Suor Maria, la Santa, non dorme a letto ma per terra e mangia solo radici. A questo proposito, dice: ”Sai perché mangio solo radici? Perché le radici sono importanti!”

E, dunque, “l’odore delle case dei vecchi” e “le radici” rappresentano le parole chiave del film; un film che cerca le radici di una vita e guida gli spettatori nei meandri più riposti di se stessi.

La Santa è stata portatrice di trasformazione e rinascita, una specie di angelo annunciatore di buona novella nei confronti del protagonista … come una levatrice di conversione, di un grande cambiamento interiore.

“La grande bellezza” è un film sulla crisi di identità, sulla ricerca delle proprie radici. E la Santa apre una porta al protagonista e quindi al racconto cinematografico.

Il personaggio, seppur secondario, guida le sequenze che portano alla risoluzione del conflitto drammatico impostato fin dall’inizio. In estrema sintesi, il personaggio della Santa impreziosisce il film, anche perché ben costruito e ottimamente interpretato. Magistrale il soffio che fa volar via tutti gli uccelli, di cui la Santa conosceva i nomi di battesimo; lo stare tutta rattrappita, sdraiata per terra e un po’ bambina, che dondola i piedi seduta sulla grande poltrona; e l’ascesa con le ginocchia nude della Scala Santa, dove traspare la sofferenza e il dolore; ed infine il respiro pesante che risale dalle viscere, come un animale che lotta per la vita, fino alla fine.

Il film è una netta contrapposizione fra il lato storico e poetico di Roma con la sua parte più squallida, composta da personaggi dell’alta borghesia fondamentalmente tristi e annoiati che nascondono sotto una patina di volgarità e di chiacchiericcio un vuoto, che il protagonista del film inizia sempre di più a odiare, cercando dei nuovi stimoli nella propria vita e iniziando a criticare le persone che lo circondano. I personaggi rappresentati nel film spaziano da ricchi imprenditori, mogli di politici e dive in declino, mostrandoli nel loro lato più disinibito e volgare, criticando una certa parte di società e mettendola a confronto con la vera bellezza di Roma che proprio questi personaggi contribuiscono ad affossare.

Le mie personali considerazioni dopo aver visto il film.

Si diventa adulti quando si smette di fare solo le cose che ci piacciono … e non è mai troppo tardi provare a farlo.

Le radici, le proprie radici, sono imprescindilmente il punto di partenza e di arrivo di ciascuno di noi. Senza radici non ci può essere futuro e quindi anche la speranza svanisce. Un albero senza radici è destinato a seccare.

La grande bellezza è nelle cose semplici, ma il nostro pensiero è altrove, immaginiamo che il bello, il meglio sia sempre in altri lidi e non sappiamo riconoscere le opportunità che ci vengono offerte.

L’articolo rappresenta la sintesi di critiche, analisi e servizi tratti da giornali, riviste e vari siti internet.

Foto di repertorio da sito internet.